本記事ではライティング上達のための重要なスキルである、ロジカルライティングについて解説しています。ロジカルライティングの目的は、相手に行動を起こしてもらうことであり、わかりやすい文章を書く以外のスキルも求められます。

- ライティングが苦手

- 『ロジカル=論理的』だけど、ロジカルライティングは具体的にどんな意味?

こんなお悩みを持つ方は、本記事でロジカルライティングのコツを知り、文章作成に活かしてみてください。

■本記事の結論(ロジカルライティングのコツ)

- ロジックツリーを活用して本質的な課題と解決策を考える

- 多角的な視点から複数の根拠を説明する

- 他者に客観的な意見をもらって改善する

以下からはまずロジカルライティングの意味やロジカルライティングが苦手な人の特徴を解説し、本記事の結論で述べたロジカルライティングができるようになるためののコツについて具体的に解説します。

サイトエンジン株式会社では記事制作のサービスを行っております。Webサイトからの集客を検討されている企業様は、こちらも合わせてご覧ください。

SEO記事ライティング代行サービス

サイトエンジンでは弊社のWebメディア編集者を貴社のWebメディア編集者としてご利用いただくサービスを行っております。Webメディア編集業務のリソース不足に柔軟にご対応しますので、是非ご覧ください。

Webメディア編集者業務委託サービス

ロジカルライティングの意味とは?

ロジカルライティング(Logical writing)とは、論理的な文章の書き方、論理的でわかりやすい文章を書く方法です。

ただし、これは厳密に言うと少し違うので、後で詳しく解説します。

ちなみに論理的とは、以下の2つの要素が含まれていることを必要とします。

- 問いの「答え」である結論があること

- 結論を導くための複数の根拠があること

では次に、ロジカルライティングの必要性を具体的に解説します。

なぜロジカルライティングのスキルが必要なのか?

ロジカルライティングは、あらゆるビジネスシーンで必要とされます。なぜなら、多くのビジネスにおいて文章を書かないことはないからです。

ビジネスでは訴求力が必要なシーンが多い

いかなるビジネスシーンでも文章の作成は必要不可欠です。

- 会議の議事録

- 企画書

- 提案書

- 稟議書

- メール

など、文章を全く書かないビジネスマンはほとんどいないのではないでしょうか。

目的なくメールや資料作成をするわけではありません。

例えば、

- 「新しいアイデアを実現したいけど、まずは社内の承認が必要」

- 「プロジェクトの遂行に人材が不足している状況を上司に説明しなければならない」

など、あらゆるシーンで目的達成のために文章を書く作業が必要とされます。つまり目的達成のためには、必ず誰かしらの協力が必要です。この時に、わかりづらく説得力のない説明では周りの人の協力を得られません。

そこで、誰かの協力を得るために必要なのが、「ロジカルライティング」のスキルなのです。

わかりやすく書くだけではないスキルが必要

ロジカルライティングを学んで練習すれば、わかりやすく人に伝わる文章が書けるようになります。

しかし、本質的な目的と技術的な視点から厳密に言うと、実はロジカルライティングの手法はわかりやすい文章を書くための技術ではありません。

なぜなら、ロジカルライティングの本質的な目的は、あなたが望むことをしてもらうことだからです。つまりロジカルライティングの目的は、相手に行動を起こしてもらうことなのです。

ロジカルライティングができない人の特徴

いつも上司に「何が言いたいかわかりづらい」と言われたり、「アイデアは自信があるのに提案が通らない」と悩んでいるのであれば、ロジカルライティングができていないのかもしれません。本項目では、ロジカルライティングができない人の特徴について解説します。

思考の整理ができていない

あなたの頭の中が整理されていなければ、あなたの考えを他人に伝えることはできません。

ロジカルライティングができていない方は、思考の整理ができる前に書き始めてしまうという特徴があります。まずは、自分が言いたいことを整理してから書く必要があります。

頭の中を整理するためには、書き始める前に以下のような手順で作業してみましょう。

- ゴール(結論)を決める

- 文章構成を最初に作ってから文章を書く

文章構成とは、目次のことです。つまり文章全体のおおまかな構成を考えて、見出しを作っておくことが大切です。

なぜなら、文章構成を最初に作ることで、以下の2つのメリットがあるからです。

- 途中で脱線して結論にズレが生じない

- 文章作成のスピードが上がる

ロジカルライティングができる人は、書き始める前の構成を重要視しているのです。

はじめに結論が言えていない

構成の基本は以下の3つです。

- 総論(導入文)

- 各論(主文)

- 結論(まとめ)

まず冒頭の「総論(導入文)」は、話し相手に何を伝えたいか結論から述べます。この導入文で文章の全貌がわかるようにしなければなりません。

次に、「各論(主文)」では具体的に細かく根拠を説明します。

最後に「結論(まとめ)」で全体を締める文章を2〜3行で書きます。

「誰に」と「目的」が明確ではない

論理的でわかりやすい文章を書く人は、文章を書き始める前に「なぜ、この文章を書くのか」の目的を明確にしています。つまり読み手にどのような行動を起こして欲しいか、具体的に決めているのです。

読み手が誰かによって、文章の内容が変わります。よって、目的だけではなく、「読み手」も設定してから、文章を書き始めることが大切です。

ロジカルライティングの書き方の手順と3つのコツ

では、ここからもっと具体的にロジカルライティングの書き方の手順とコツを詳しく解説します。

1. ロジックツリーを活用して本質的な課題と解決策を考える

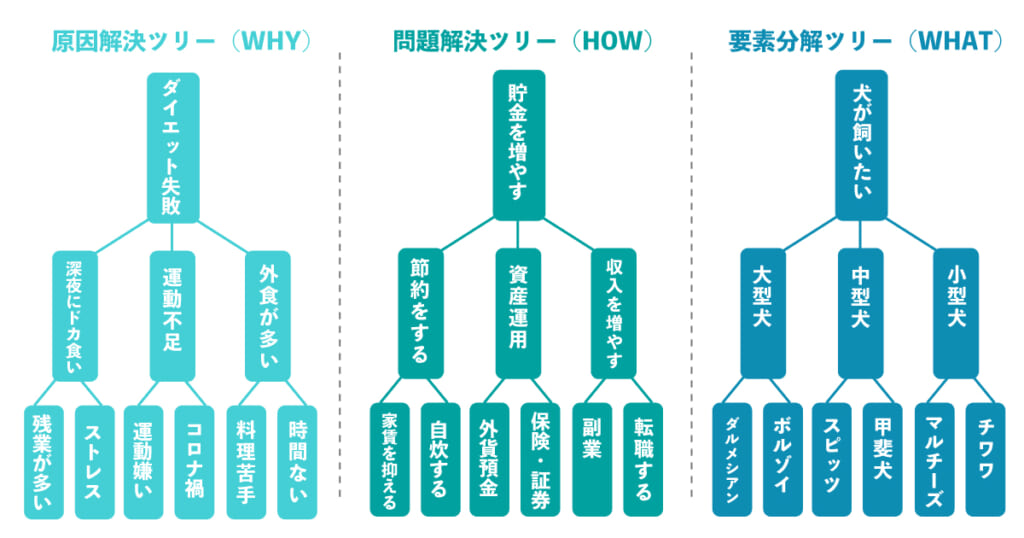

「ロジックツリー」というフレームワークをご存知でしょうか。

ロジックツリーとは、簡単に表現すると「論理の木」のイメージです。問題をツリー状に分解し、その原因や解決策を見つけるためのフレームワークです。

ロジックツリーを活用して問題を掘り下げると、問題の原因や解決策を絞ることができます。

ロジックツリーの作成の手順は以下の通りです。

- 問題の要素となっている言葉を書き出す

- 左に「テーマ」を書いて右側に要素である言葉を枝分かれするように書き出す

- さらに右側に枝分かれした新しい階層を作る

例えば、「お肌の調子が悪い」ので改善したいときは、それをテーマとして一番左側に書き出し、その原因と予測される「栄養が偏っている」「睡眠不足」「お手入れ不足」などを右側に書き出していくのです。

このときの注意点は、同じ階層を構成する要素は同じレベルのものを書き出すことと、テーマや問題に対してMECE(漏れなくダブりなく)に要素を分解することです。

要素となるツリーには、以下の3つの種類があります。

- What:要素分解ツリー

- Why:原因追求ツリー

- How:問題解決ツリー(イシューツリー)

What(要素分解ツリー)とは、物事の要素を分解して、要素となるものを網羅的に把握するためのツリーです。例えば、何か商品の購入でAかBか迷っているときに自分の目的や希望に合致する選択をするために役立ちます。

Why(原因追求ツリー)とは、問題の原因と推測されることを挙げて、根本的な原因が何かを特定するときに役立ちます。

How(問題解決ツリー)とは、問題の改善策を具体的に考えるときに役立ちます。例えば、ECサイトへの集客をしたいときなどは、このロジックツリーを活用します。

上記のツリーに加えてもうひとつ、問題解決ツリーから派生した、各要素に数値が関係する「KPIツリー」が活用されることもあります。KPIツリーを活用すると、もっと確実に目標達成のためのアクションを考えやすくなります。

2. 多角的な視点から複数の根拠を説明する

先の項目で文章の主文では根拠を複数挙げることをお話しましたが、根拠を列挙する方法には以下の2つの「型」があります。

- 解説型(事実・判断基準・判断内容の三要素を基準に説明する)

- 並列型(根拠を複数並列する)

「解説型」は、事実(客観)と自分の主張(主観)をはっきりと区別することで、説明がわかりやすくなる効果があります。思考の流れ通りに順番に説明したいときは解説型を活用するのが適しています。

並列型は、自分が主張する根拠をひとつではなく、他の可能性も網羅して挙げることで、説得力が高まる効果があります。テーマの全体像を簡潔に示したい場合、並列型の論理構成が適しています。

このとき、メリットとデメリットを両方挙げて説明することと、根拠を網羅するときは、「MECEにする」ことがポイントです。

3. 他者に客観的な意見をもらって改善する

文章作成において、書けばそれで終わりではありません。文章を完成させるためには、誰か他の人に読んでもらって意見をもらい、改善することが大切です。

なぜなら、文章を書いた本来の目的は、他の誰かに行動を起こしてもらうことだからです。【読み手が行動するかしないか】は読み手が決めることです。100%理解されなくても、相手の行動が起きるまで改善することが必要です。

まとめ:コツを知ったら書いてみましょう

ただ「わかりやすく書く」だけがロジカルライティングではないことをご理解いただけたでしょうか。ライティングは、書く練習を重ねることで着実に上達します。しかし、その方法とコツを掴んで練習することが重要です。ぜひ、今回ご紹介した方法を参考にしてみてください。

サイトエンジン株式会社では記事制作のサービスを行っております。Webサイトからの集客を検討されている企業様は、こちらも合わせてご覧ください。

SEO記事ライティング代行サービス

サイトエンジンでは弊社のWebメディア編集者を貴社のWebメディア編集者としてご利用いただくサービスを行っております。Webメディア編集業務のリソース不足に柔軟にご対応しますので、是非ご覧ください。

Webメディア編集者業務委託サービス