Webサイトやブログ、メールマガジンなど、オウンドメディアには多様な種類があります。また、目的やコンセプトの設定、ユーザー調査、情報設計、要件定義、構築、運用改善など、制作する会社によって進め方が異なるケースも珍しくありません。

この記事では、自社メディアの構築に携わる企業担当者に向けて、成果につながるオウンドメディアの立ち上げ方法を詳しくまとめました。

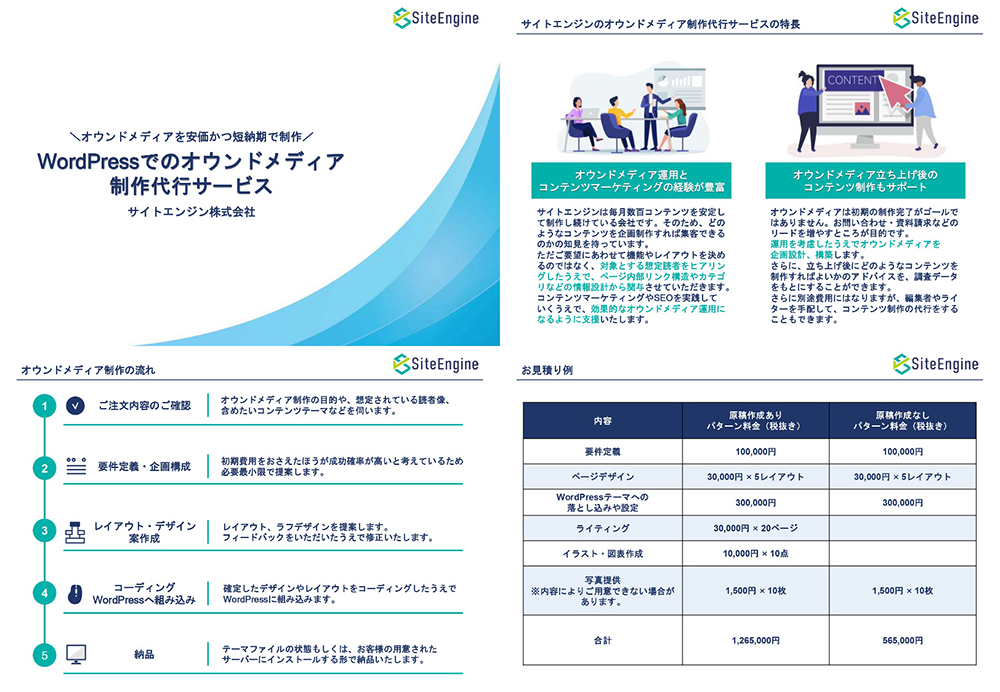

サイトエンジンではWordPressでのオウンドメディア制作を承っております。制作から運用までトータルなサポートが可能です。詳しくはこちらも合わせてご覧ください。

WordPressでのオウンドメディア制作代行サービス

サイトエンジンでは弊社のWebメディア編集者を貴社のWebメディア編集者としてご利用いただくサービスを行っております。Webメディア編集業務のリソース不足に柔軟にご対応しますので、是非ご覧ください。

Webメディア編集者業務委託サービス

オウンドメディアとは? まずはメディアの種類を知る

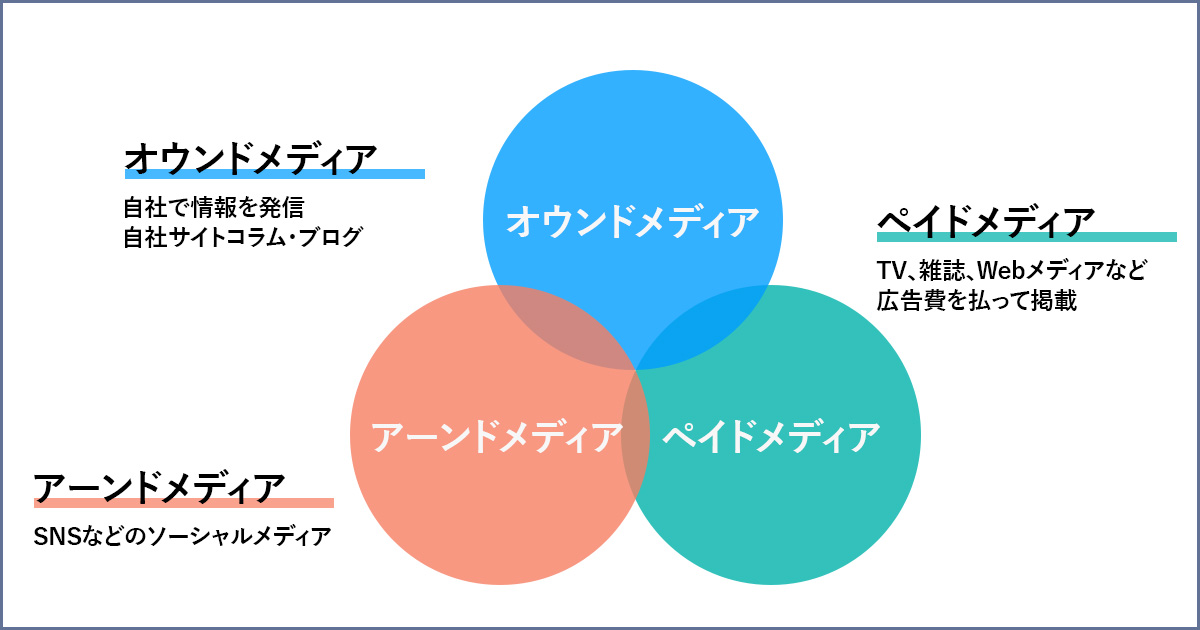

近年、オウンドメディアの運用に注目が集まっています。他にも、自社でコントロールできるメディアとして、ペイドメディア、アーンドメディアがあります。

ペイドメディア

企業が費用を支払い、テレビ、雑誌等のマス媒体やweb上に広告を掲載するといった従来型のメディアです。ペイドメディアには、大量のユーザーがコンテンツを閲覧するというメリットが期待できます。しかし、莫大な費用が掛かるため、広告予算に余裕がない企業にはあまり向かない手法です。

アーンドメディア

アーンドメディアは、ユーザー投稿によるブログサービスやSNS等のメディアを指します。最大の強みは、拡散力です。ブランド認知や、売上向上が期待される一方で、企業がユーザーのリアクションをコントロールできないため、評判を落としてしまうリスクがあることも忘れてはなりません。

オウンドメディア

自社の既存顧客や見込み客を発信対象とするため、新規顧客とのコミュニケーションが難しいという欠点があります。しかし、自社が管理・運用する媒体を用いて、ペイドメディアやアーンドメディアでは伝えきれないような、自社の既存顧客に適した深い内容のコンテンツを発信することも可能です。

コントロールがしやすいオウンドメディアでは、ユーザーの特性を考えながら、興味や関心を引く直接的な関係性を構築できます。ペイドメディアと組みあわせて活用することにより、新規顧客を獲得する役割を担います。

上記3つのメディアは、独立しながらも相互に補完し合う部分があり、それぞれのメディアを組みあわせて活用することで、相乗効果が期待できるでしょう。

良いオウンドメディアとは

- 更新頻度が高い

- ユーザーのニーズを的確にとらえた記事がある

- まとめだけではなくオリジナルの情報を発信している

- 見やすい

運用に関して話を進める前に、まず、良いメディアとはどのようなメディアを指すのか確認しておきましょう。一般的に良いメディアとされるのは、更新頻度が高く、ユーザーのニーズを的確にとらえた記事があり、情報が常に充実しているようなメディアを指します。また、オリジナルの情報を発信できているかどうかも重要です。

その他に、見やすさに十分配慮することも忘れてはなりません。PCやスマホから閲覧した際の“見た目”といった「見やすさ」だけでなく、ユーザーが情報を理解しやすく、必要な情報へスムーズのたどり着けるサイトの構造なども「見やすさ」に含まれます。ユーザーの回遊率や読了率がどれぐらい取れるかを意識するようにしましょう。

オウンドメディア構築前の準備

なぜオウンドメディアを作るのか、誰に何を伝えるメディアなのかを話し合い、メンバー間で意識を統一することが大切です。ここからはオウンドメディア構築の前に、準備すべきことについて解説します。

オウンドメディア運用が必要か検討する

| 集客・認知獲得施策 >> | 接客(訴求)用施策 >> | リピート促進施策 |

|---|---|---|

| ペイドメディア | ランディングページ | メルマガ |

| リスティング広告 | 資料ダウンロード | リターゲティング広告 |

| アドネットワーク広告 | ||

| SNS広告 | ||

| アフィリエイト | ||

| ランディングページ |

そもそも自社にとって、オウンドメディアの立ち上げが必要かどうかを考えます。コンテンツマーケティングが、自社の集客やブランドの認知拡大などにとって、本当に有効かどうかを検討しましょう。

単純に集客を考えてみた場合、Google広告の活用やSNSの運用、アフィリエイトプログラムなど、さまざまな方法が挙がってくるはずです。極端にエリアや用途が限定されているサービスや短期的に成果を出したい場合、オウンドメディアを運用するよりも、他の集客方法を選択した方が成果につながるかもしれません。そのため、オウンドメディアだけにこだわるのではなく、さまざまな手法も視野に入れて、自社のビジネスに適した手法を見極めることが大切です。

オウンドメディア運用の目的を決める

オウンドメディアを運営し、コンテンツマーケティングに取り組むと決めたら、必ずメインとなる目的(ゴール)を設定しなければなりません。何をもってオウンドメディアを「成功」と判断するのか、その基準を決めておくことは大切なことです。コンテンツマーケティングの効果は幅広いため、あやふやな目的で取り組んでしまうと、関連する自社のセレクションごとに目的が変わってしまうことも考えられます。

「自社の売上をアップさせる」「メールマガジンの会員数を増やす」など、ゴールが具体的になれば、オウンドメディアの方向性は定めやすくなります。その他「オウンドメディアを通して、世間一般における企業の知名度を高めること」なども、ゴール設定のひとつです。

オウンドメディア運営の目的として、以下のようなものが挙げられます。

- 自社の認知度を上げる

- 求人の応募者数を増やす

- リード(問い合わせや資料請求など)を増やす

- 既存事業の売上を増やす

- 従業員がアウトプットする場を作り教育につなげる

- 従業員のブランディング、キャリア開発に使う

- 新規事業としてPVを伸ばして広告で収益を得る

目的によって伸ばす指標は異なるため、定量的に計測できる目的だけでなく、定性的な目的を設定するのも有効です。

まず、既存事業と関連付けて目的を設定します。既存事業と関係ないジャンルでオウンドメディアを構築して広告でマネタイズするのは、巨額のコストと時間を投じる覚悟がない限りおすすめできません。

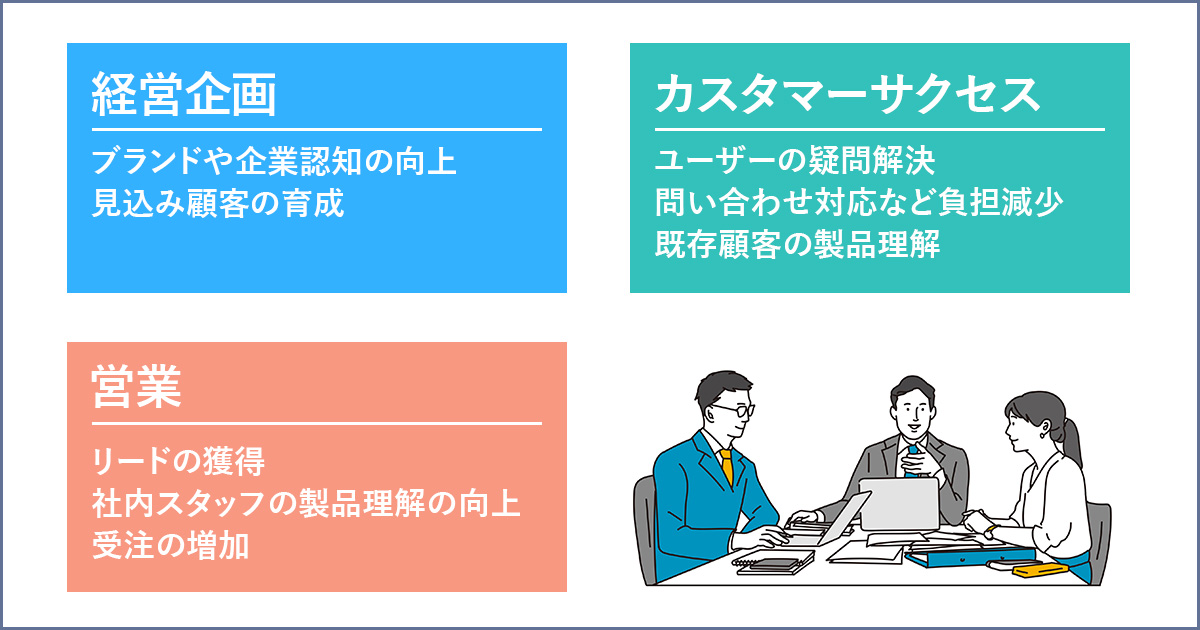

また、目的は他の部門や役員を巻き込んで話し合うようにしましょう。オウンドメディアの活用について、他の部門や経営陣の認識をすりあわせておけば、部門間で連携しながら効率よく業務を進められます。

例えば、大量のリードを獲得したにもかかわらず、営業部門がリードにコンタクトすべきタイミングを逃してしまったとしたら、売上につながらず無駄が生じます。

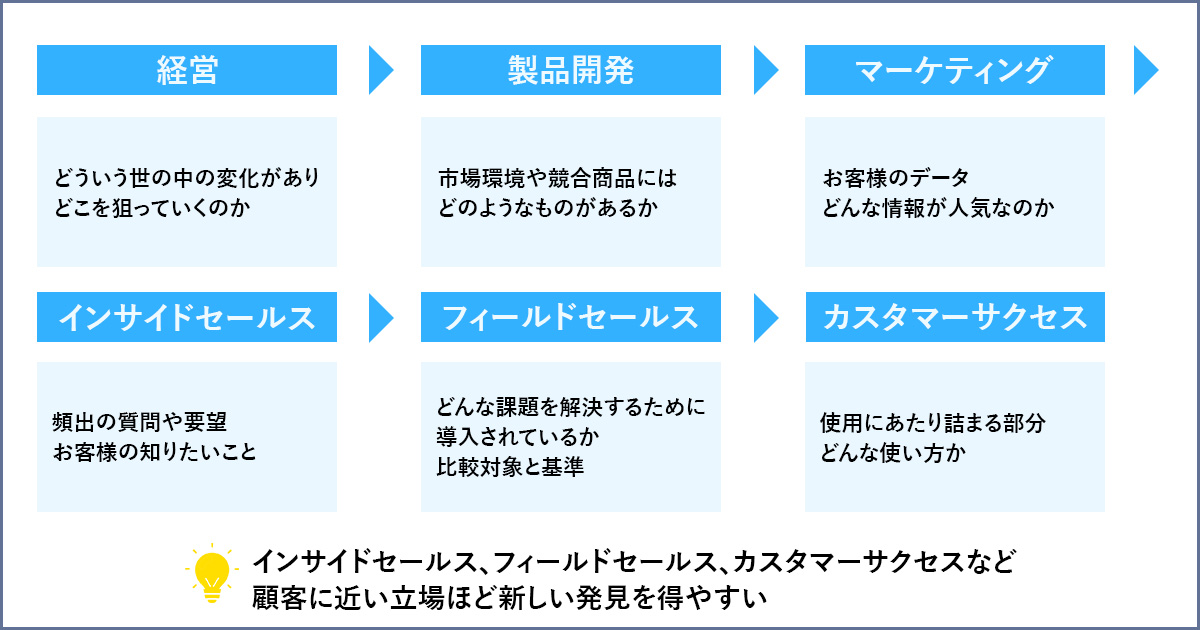

オウンドメディア運営の目的を立場別で考えた場合、営業ではリードを獲得したいという思惑があり、経営サイドではブランド認知を向上させたいという違った目的があるかもしれません。もしくは、製品の使い方やトラブル対処法のような、ユーザーの疑問を解決して顧客満足を高めるコンテンツを増やしたいというカスタマーサービスの目的も出てくるでしょう。

このようなズレが生じないよう、メディアを作る最初の段階で、何を一番の目的とするか、コンテンツをどのようなカテゴリにしていくのかなど、社内全体で方向性を統一することがとても重要です。

統一されていないまま進めてしまうと、結果が出ているのか出てないのかといった判断も社内で変わってきます。「コンバージョンに至っていないのにPVが増えたからブランド認知は上がっている」といった意見や「PVは少ないけど既存ユーザーが問題解決に使っているからいい」といった複数の価値判断が出てきてしまいます。

また、成果や継続可否を判断するタイミングなどを決めておかないと、途中で打ち切られてしまう可能性もあります。

サイトのゴール(コンバージョン)設定については以下の記事を参照してください。

関連記事:サイトタイプごとのコンバージョンの違いと種類を知る(購入、会員登録、リードなど)

コンセプト、ターゲット、メディア名を決める

「コンセプト・ターゲット・メディア名」を設定するステップです。コンセプトは、オウンドメディアがユーザーからどのように見られたいかという理想像のことです。コンセプトを決めるためには、ターゲット層を明確にしなければなりません。ペルソナを設定するのも有効です。

仮に「30代女性」をターゲットとする場合、この年代、性別が求めている情報を提供するオウンドメディアを目指します。「働く30代女性に、美容が楽しくなる情報を発信する」など、実際の需要を考えたうえで、コンセプトを作ることが大切です。メディア名もコンセプトやターゲットを考慮して適したものを選定しましょう。

ターゲットが明確になっていないと、コンテンツの軸が定まらず、方向性にブレが生じます。統一感を持って運営することで、ユーザーの共感を得やすいコンテンツが作成できます。

ペルソナやカスタマージャーニーマップの作成も有効です。以下の記事も参考にしてみてください。

■関連記事

目標と予算を決める

目標とは、ゴールを数値化したものです。例えば「1カ月でこれだけの売上を作る」「1年でこれだけのユーザーをサイト会員にする」など、いつまでにどの指標をどれだけ伸ばすのか、明確かつ計画的に目標を定めます。誰が見ても分かりやすい目標が設定されていることで、オウンドメディアが目指すゴールへの道筋が見えやすくなります。

また、ゴールに辿り着くために何が不足しているのかを確かめて、改善点を見いだす助けになるはずです。

作業のペースとしてはページ数、追う指標としては目的に応じて

などがあります。

SEO、ソーシャルメディア、既存の会員やお客様へのメールなど、集客経路ごとの流入数の見込みを作ります。

オウンドメディアの目標や予算を決める際は、長期的な視点で考えることをおすすめします。例えば、2年もしくは3年が経過した時点での月間の数字を目標とし掲げます。3カ月、6カ月、12カ月など途中の目標も必要ですが、保守的に決めるようにしてください。

短期間の結果だけで判断するのであれば、オウンドメディアの構築はやめて、広告用のランディングページを1つ作り、そこに検索エンジンやSNSの広告経由で集客します。なぜなら費用対効果を考えると、オウンドメディアは短期ではものすごく悪い結果になることも珍しくないからです。

目標設定では、少しずつ進める意味はないということに注意してください。特に予算規模がそれほど大きくないときは意識しなければなりません。

例えば、年間48コンテンツ分の制作予算を確保してあるとして、毎月4記事ずつ公開するのと、最初の4カ月で毎月12記事ずつ公開して4カ月目の終了時点ですべて公開完了するのとでは、後者のほうが早く結果を判断できます。

毎月4記事ずつ公開したとしても、多くのケースでデータの量が集まらないため、正しく検証できません。もし4記事だけなら、たまたま1記事だけ上手くいったことで数字が大きく変わります。つまり、4本だけを公開した時点で、記事の書き方や拡散のさせかたが良かったのか悪かったのかを判断するのは無意味です。

このような理由から、まとまった数を早く投下したほうが望ましいと考えられます。成功・失敗いずれの結果になったとしても、1年経過してから判明するか、4カ月目の時点で結果が把握できるかは大きな違いです。

ただし、これは同じ品質を保ったままコンテンツ制作ペースを上げられることを前提とした場合です。ペースを上げたことにより、品質が下がることのないよう注意しなければなりません。

SEOでの集客数シミュレーションや、成果が出るまでの期間は以下の記事で詳しく解説してるので、あわせて参考にしてみてください。

■関連記事

オウンドメディアの企画と戦略策定の流れ

オウンドメディアの構築へ取り掛かる際は、あらかじめ企画と戦略をしっかり決めるようにしましょう。

社内の情報資産を整理する

オウンドメディアを構築する際は、すでにある社内の情報を有効活用するようにしましょう。すべてのコンテンツをゼロから作る必要はありません。最近できたばかりの新しい会社以外は、過去にお客様から質問された内容、制作済みの記事や営業資料、パンフレットなどがあるはずです。それらの情報を収集し、使えるものがあるかどうかを整理します。

例えば、以下のような情報を探してみましょう。

- カタログ、営業資料、お客様の声など、過去に制作したコンテンツ

- アクセス解析、広告のレポート、お客様から寄せられた要望などのデータ

- 従業員の知見(社内マニュアルに書かれているものもあれば、特定の社員しか知り得ないこともあります)

そのまま公開できる情報もあれば、加工選別してはじめて使える情報もあります。必要に応じて加工修正を行いましょう。

またオウンドメディアでは、伝えたいことをコンテンツにするよりも、顧客が求めている情報をコンテンツにすることが大切です。

特に、顧客が過去にどんなことを知りたがっていたのかは、コンテンツネタの大きなヒントになるはずです。ネタを探す際には、以下のような内容を社内でヒアリングしてみましょう。

- 営業が成約に至るまでにお客様が質問してくることはなにか

- 導入後カスタマーサポートにどのような質問がくるか

- 導入の決め手となった要素はなにか

また、自社の強みや特徴を確認して、どの部分を目立たせてコンテンツに落とし込むかも重要です。競合他社との違いをはっきりとさせることで、独自性の高いコンテンツを作成できるようになります。

なお、既存の事業とまったく異なったジャンルでオウンドメディアを始める場合、上記のような情報資産はないはずです。そのようなケースに該当する場合、次のステップから始めてください。

見込み客が求めている情報を調べる

上記で集めたデータと、キーワードの調査によってお客様が求めている情報を探ります。お客様のニーズが多い情報はどのようなものか、調査結果を基にまとめましょう。

コンバージョンまでの距離が近い情報と、遠い情報があることを意識しましょう。どちらが良い悪いではなく、優先順位を決める際に役立ちます。

キーワード調査に関しては、以下の記事で詳しくまとめています。ぜひ参考にしてみてください。

■関連記事

公開する情報を選別する

お客様のニーズがあり、自社の強みを活かせる情報の共通した部分は何かを考えて、公開する情報の優先順位を決定します。すべてをまとめて最初から公開する必要はありません。優先度の高い情報を選別し、部分的に公開していったほうが集客方法を検証する際に役立ちます。

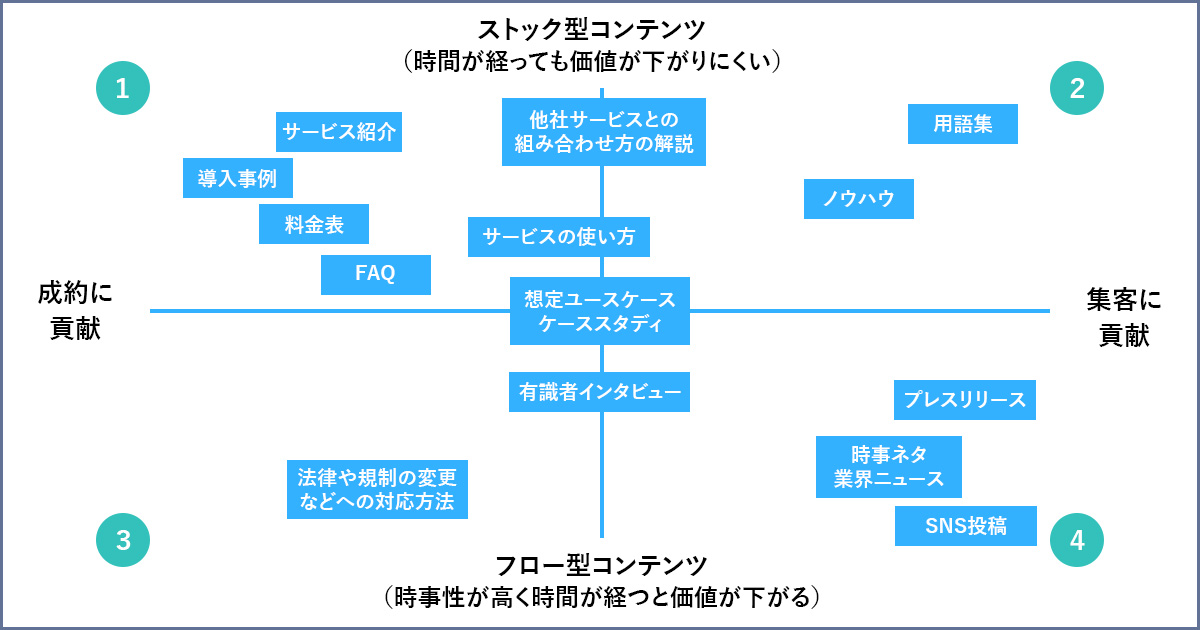

下の画像のように、ストックとフロー、成約と集客を軸に置き、ストックかつ成約に貢献するコンテンツを優先して先に公開していくことを推奨します。

オウンドメディアといっても、ノウハウの紹介や専門用語を解説するブログ記事のようなコンテンツばかりを集めるわけではありません。しかし実際には、専門性の高い内容よりも、自社のサービス・商品について詳しく解説したり、導入事例やよくある質問・回答をまとめたりして、その部分を先にコンテンツとして公開したほうが成果につながりやすくなっています。

特に、オウンドメディア自体で広告費を稼いでマネタイズするのではなく、本業が別にあり、本業への集客貢献を目的としてオウンドメディアを運営するときは、このようなことが言えます。

ストックかつ成約に有効なコンテンツに初期は集中し、成約率を引き上げてから集客向きのコンテンツに着手するようにしましょう。ただし、既存の事業がまったくなく、ドメインも新規で取得してオウンドメディアを作成する場合、成約向きのコンテンツではなく、最初から集客用のコンテンツに取り組むケースもあります。これは、集客が少なすぎると成約率がまともに測定できないためです。

また調査の実施により、社内に存在しない情報を新しく作らなければならないケースもあります。そのような場合は、制作する順番を整理して決めておきます。

公開する情報の範囲を決めて絞るのがオウンドメディアの戦略です。自社が情報を提供する意義のある範囲を見極め、強みを活かせるコンテンツ作りを目指しましょう。

情報設計して見せ方を考える

お客様にとって情報を探しやすくなる分類や導線を考えます。導線とは、メニューのボタンやリンクなどを指します。

オウンドメディアでは、ブログのような読み物が同じ見せ方で順番に並んでいて、それぞれの読み物にカテゴリが紐付いているだけのシンプルな構造が採用されがちです。しかし、その見せ方が必ずしも正しいとは限りません。

例えば、導入事例のインタビュー、サービス情報、コラム(←リンクが張られている記事が削除されています)など、いくつか情報の種類で分けて、異なるレイアウトやデザインで表示させるなどの工wp考えられます。コラムは、グローバルメニューに設置されているリンクのうち、ひとつの要素でしかないという情報設計もあり得ます。

また、テキストと画像、ホワイトペーパー、動画など、見せ方のフォーマットもあわせて検討しましょう。テキストと画像だけがコンテンツフォーマットになっているオウンドメディアも多く見かけますが、今後は複数を組み合わせた形が一般的になると予測されます。

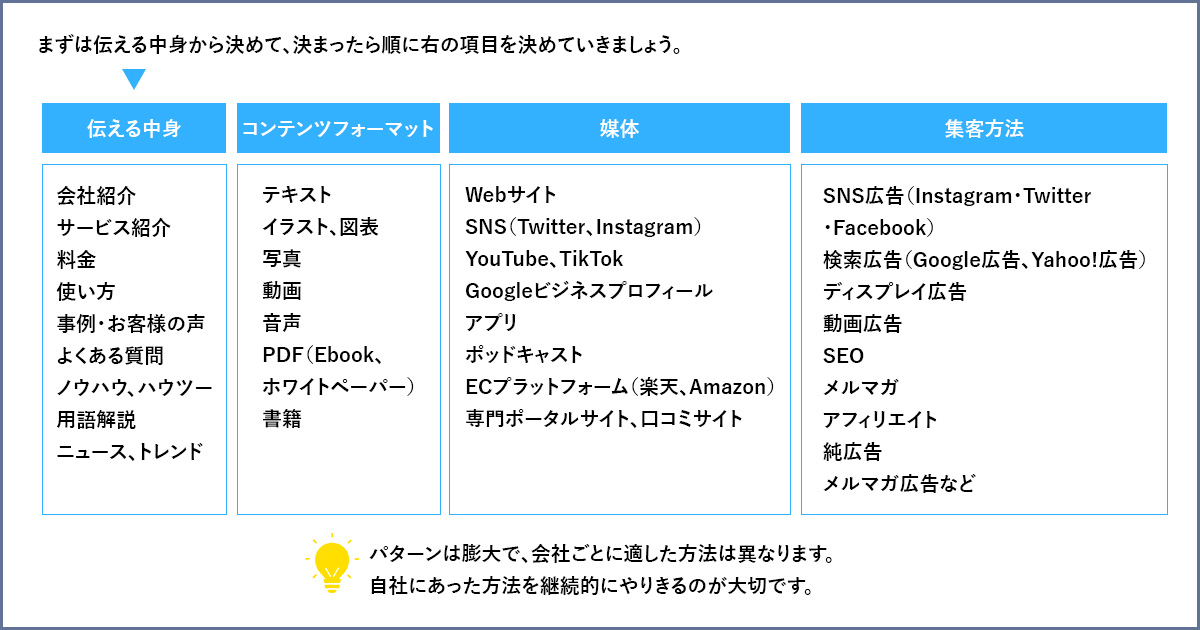

コンテンツフォーマット選択について、以下の画像にまとめました。

自社が何を、誰に伝えるのかを決めてから、コンテンツフォーマットを決定します。そのあとに掲載する媒体や集客方法を選びます。最初に集客方法から決めるのは手段が目的化してしまうので注意しましょう。

コンテンツフォーマットについて詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせて参考にしてみてください。

さらに、情報のカテゴリ分けも重要です。ユーザー目線で情報を探しやすくするための整理を行い、次々と読みたくなるよう分類しましょう。このとき、提供側の視点で商品やサービスの軸だけで情報を分類しないよう気をつけてください。あくまで読み手の視点で探しやすい分類方法を考えることが大切です。

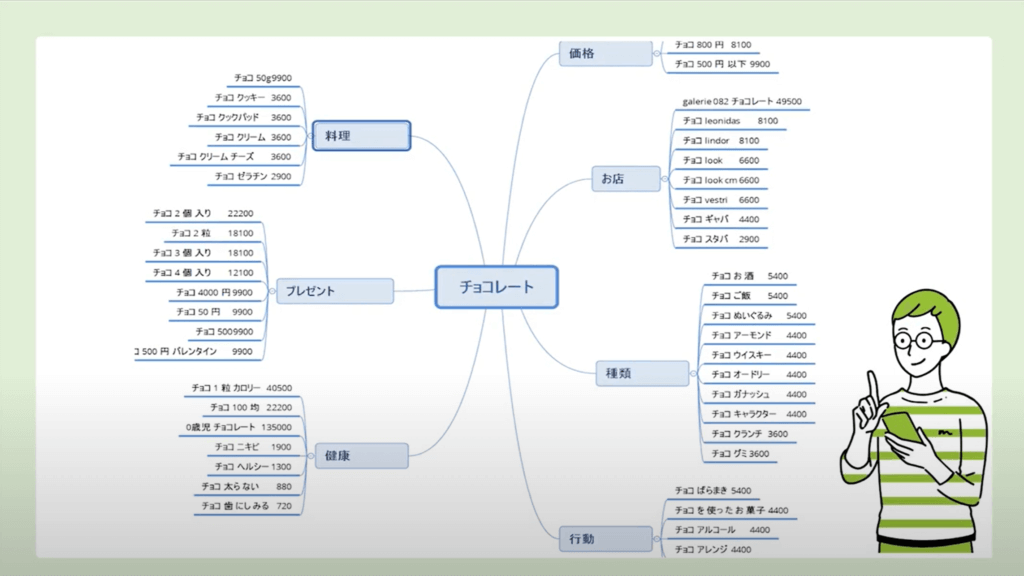

以下のようにキーワードの分類をマインドマップで整理して、情報の区切り方を考える方法もあります。

機能を決める

決めた情報設計を基に、構築するオウンドメディアで必要な機能を決めます。一般的な機能としては、以下のようなものがあります。

- カテゴリ

- タグ

- 検索

- 一覧画面の表示のさせかたやページング

- 記事内デザイン

- レイアウト

- コンバージョンを獲得するためのフォーム

- ユーザー管理

- 投稿・編集

基本的にCMS(コンテンツ・マネジメント・システム)という誰でも簡単にページの追加や更新ができるシステムを導入して構築します。CMSを活用しなかった場合、更新のたびにHTML/CSSやプログラミングなど、Webサイトを作成するための専門的な知識が必要となるため、作業の非効率を起こしかねません。

オープンソースソフトウェアなので、商用を含めて無料で使用できます。テーマと呼ばれるデザインテンプレートが数多く用意されているので、自社のイメージに適したテーマを選択するだけで、現場ユーザーでもすぐにWebサイトを作成できるのが特徴です。

企業運営のオウンドメディアでは、テーマを独自に作るか、既存のものをカスタマイズして使用するケースが一般的です。

オウンドメディアの初期構築では、機能をシンプルにして、できるだけコストを抑えて開始するようにしてください。「いつか使うかもしれないから」といった思いから、不要な機能を追加したくなるかもしれませんが、余計な実装のためにお金と時間を費やすことはおすすめできません。使わない機能はすべて削り、スピーディーにメディアを構築しましょう。

制作スケジュールを決める

公開する情報とオウンドメディアに含める機能が決まったら、次にスケジュールを確認します。まず、立ち上げまでの流れを説明すると、外注する場合は制作会社やフリーランスに、社内で開発するのならWebデザイナーやエンジニアに制作期間を相談しましょう。

構築の期間は、どんな機能を盛り込むか、デザインにどれほどこだわるか、それ以外にも対応する人の忙しさで変わってくるので一概には言えませんが、平均的な目安は1~6カ月程度です。機能が最低限の簡易的なもので、かつオープンソースのCMSを使用した場合、1週間以内で作れる人がいるのも事実ですが、余裕を持って長めに見積もることをおすすめします。関係者が増えれば増えるほど確認や修正の時間もかかるため、自分が思うようなペースで進められないことを想定しておいたほうが安心です。

オウンドメディア構築と公開準備

ここからは、オウンドメディアの構築と公開するまでに必要な準備を解説します。

ドメインを設定する

オウンドメディアを立ち上げるには「ドメイン設定」が必要です。ドメインとは、Web上における住所を指します。オウンドメディアの名前を決めて、ドメインを取得しましょう。

オウンドメディアでは、既存のサイトのドメインの下にサブディレクトリという形で設置することを強く推奨します。サブドメインや新規ドメインを用いることも珍しくありませんが、本ドメインの評価を引き継げないためSEOでかなり不利になってしまいます。本ドメインがSEOにおいて「強い」サイトであれば、サブディレクトリを使ったほうがよいでしょう。

一方で設立したばかりの会社など、それほどドメインが強くない場合、新規にドメインを取得してもあまり変わらない可能性があります。

長期に渡り、オウンドメディアを活躍する自社資産にしたいと考えているのなら、必ず独自ドメインで運営するようにしましょう。

蓄積されたドメインパワーは、将来的に会社の大きな資産になります。ドメインパワーの高いサイトがドメインを貸すサービスを提供するケースもありますが、近年ではGoogleの評価を下げ原因となるため、そのような施策は取り入れないようにしましょう。

なお、ドメインパワーとは、被リンク、サイテーション、指名検索回数などのさまざまな要因により、複合的に評価されるSEOの上がりやすさを示す概念です。以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

関連記事:SEOに影響するドメインパワーとは?チェック方法と上げ方

サーバーを用意する

次に、サーバー環境を整備します。オウンドメディアは容量が大きくなるため、サーバーを用意せずに運用するのは困難です。しかし、自社でサーバーを新たに購入するとなると、コストが膨らんでしまいます。その解決策として挙げられるのが、共用サーバーでオウンドメディアを運営する方法です。

共用サーバーはレンタルサーバーとも呼ばれていて、管理会社のサーバーを借りてサイトを運用する形態のことです。共用サーバーを活用すれば、自社サーバーを導入するよりコストを抑えられるメリットがある一方で、プランの内容によってはスペックの低いサーバーをあてがわれる可能性もあります。共用サーバーの導入を検討する際は、仕様を十分確認するようにしてください。

また、ネットワーク上でサーバーを構築するクラウドサーバーもあります。クラウドサーバーのメリットは、物理的なサーバーを保管するためのスペースを必要としないことです。しかし、クラウド上でシステムを構築するには、専門的な知識を持ったスタッフの存在が欠かせません。

サーバーを選定する際は、予算やデータ容量、社内リソースなどを十分に考慮して、自社にとってベストな形態を見極められるようにしましょう。

開発せずに外部サービスを利用してオウンドメディアを運営する方法も存在します。例えば、note pro(※リンク:https://pro.lp-note.com/)や、はてなブログMedia(※リンク:https://www.hatena.ne.jp/contentmarketing/hatena-blogmedia)のように、システムとサーバーをセットで利用できるサービスを選定すれば、サーバーを用意しなくてもオウンドメディアを運用することが可能です。

サーバーの運用管理を任せられるサービスなら、エンジニアやWebデザイナーが在籍していなくても、安心してオウンドメディアをスタートさせられます。

ただし注意点として、自ら取得した独自ドメインを必ず使える状態にしておきましょう。もし、別システムへ移転することになったとき、URLに変更が生じてしまえば、SEOやソーシャルメディアにおける投稿数など、評価が引き継げなくなります。

デザインする

分かりやすさと使いやすさを十分に意識して、デザインを決めるようにしましょう。見た目のこだわりを重視した結果、情報が探しにくくなってしまえば本末転倒です。サイトはあくまでもユーザーのために存在するものです。そのため、自己満足なデザインにならないよう、十分に注意しなければなりません。

また、情報設計が先にあり、それを伝えるためにデザインするという順番も大切です。デザイン・レイアウトを完了させてから、それぞれの枠を埋めるようにしてコンテンツを書いているのなら、これまでのやり方を見直す必要があります。

それぞれのページでファーストビューとして見せる情報は、特に慎重に決めるようにしてください。

例えば、記事の一覧を表示する画面でサムネイルを大きく設定しすぎた場合、ファーストビューに表示される記事のタイトルや画像は極端に減ってしまいます。このように、ユーザー目線で必要な情報を見つけやすいかどうかを考えるようにしましょう。

また、個別記事ページのアイキャッチ画像のサイズや配置する位置も考慮しなければなりません。特に、縦幅が大きすぎるうえに、記事タイトルがアイキャッチ画像より下に配置されていると、訪問者が記事を読み始める確率は大きく下がってしまいます。

ページをきちんと最後まで読んでもらうことや、次のページを見てもらうことを考えつつデザインを決めるようにしましょう。

さらに、コンテンツを読了したあとに何をすればよいのか分かりやすいデザインにすることも大切です。CTAやフォームを極端なくらい目立たせることを推奨します。

開発する

サーバーが準備できたら、CMSを構築します。CMSとは「コンテンツ・マネジメント・システム」の略称です。CMSはオウンドメディアを運用するハードルを下げるために必要なシステムです。本来、Webサイトを管理するには、HTMLなどのWeb言語を習得しなければなりません。しかし、膨大な教育期間が必要となるため、人材の育成が後回しになってしまうケースも少なくありませんでした。

オウンドメディアの制作にCMSを利用すれば、初心者でも簡単にサイトを運用できます。CMSを活用すれば、管理画面から誰でも簡単にコンテンツを編集することが可能です。Web言語ではなく、文章や画像を入力するだけで、メディアを更新できます。パソコンを操る、ごく一般的な能力を有した人材なら、コンテンツの制作を簡単に手掛けられるはずです。

WordPressは有名なCMSですが、他にもJoomla!やDrupalなど、さまざまなCMSが提供されています。それぞれの特徴をチェックして、自社の用途に適したサービスを選定するようにしましょう。note proやはてなブログMediaのような外部のオウンドメディアのシステムを使わない場合には、自社で決めた機能を搭載して開発するケースもあります。

なぜならば、ゼロから機能にこだわって開発しても、それがオウンドメディアの成功に寄与することはほぼないといっても過言ではありません。簡易的なものであっても、まずはオープンソースソフトウェアを活用し、成功して軌道に乗ってから機能を足したり、作り直したりしても遅くありません。

開発方法は、

- 企業に外注

- フリーランスに外注

- 社内でデザイナー・エンジニアを採用する

などがあります。企業がイメージするオウンドメディアに近いWebサイトを作った経験がある人に依頼するのがおすすめです。

どの方法がもっと優れているとは言い切れません。また、トータルの予算によっても適切な方法は変わってきます。もし自社がオウンドメディアに大きな金額を投資して、膨大なページ数を作成し、データを元にユーザーの反応にあわせて細かく機能改善を繰り返す予定があるのなら、社内に担当エンジニアを雇用したほうがスムーズかもしれません。

一方で、月に数ページ程度の増加ペースであれば、毎月エンジニアが作業を行う必要はありません。公開してしばらくの間、アクセス解析の数字はそれほど変化しないのが一般的です。また、機能やデザインを頻繁に変更しても、データの量が少ないうちは、良くなったのか悪くなったのか判断がつきづらいことも理解しておきましょう。

どんな予算感であっても共通して言えるのは、オウンドメディアの構築の部分、つまり公開前までにお金を使いすぎないことです。

立ち上げて運用を開始してからが本番です。公開前までに予算の大部分を使ってしまい、身動きが取れなくなるといった事態は回避しなければなりません。

サイトエンジンではオウンドメディア構築代行サービスを提供していますが、お客様にはできるだけ初期費用をおさえることを推奨しています。大規模な市場調査、凝ったペルソナやジャーニーマップの作成、使われるかわからない機能など、公開前に時間とお金を使いすぎないよう心掛けましょう。

例えば、予算が1,000万円あったとして、構築に500万円・コンテンツ追加などの運用に500万円と分けるのは、構築にお金を使いすぎです。構築100~200万円、運用に800~900万円といったように、なるべく多く運用に投資配分できるよう、割り振りを見直してみましょう。ただし、構築予算を節約しすぎてしまい、SEOやOGPなどの基本的な設定ができていないオウンドメディアを作ってしまうと、それも失敗の原因になります。

特に意識したほうがよいポイントは、基礎的なSEOと、コンバージョンへの導線設置方法です。この2つができているかどうかで成果は大きく変わります。

SEOを考慮したオウンドメディアを構築する方法は、以下の記事にまとめています。あわせて参考にしてください。

関連記事:オウンドメディアSEOマニュアル 集客を成功させる15の方法

効果測定用ツールを入れる

ツールを導入し、記事企画を万全に遂行できる環境を備えることも大切です。特に重要なアクセス解析には、専用のツールが不可欠です。どのようなユーザーがどれくらい、どの記事を読んだのかが把握できてい状態では、メディアの反響を確認できません。結果に基づき、反響の良い記事と悪い記事を参考にしながら今後の企画へとつなげていきましょう。

解析ツールを用いたトライアル・アンド・エラーの繰り返しにより、オウンドメディアは洗練されていきます。

オウンドメディアを開発する際は、必ずGoogleアナリティクスと、Google Search Consoleを入れるようにしてください。いずれの解析ツールも無料で使用できます。

公開直後に大きな金額を広告費に投じたり、大規模なサイトで精緻な導線解析をしたりする特殊な事情がない限り、有料の解析ツールを無理に入れる必要はありません。

また、リターゲティングのためのリストを作るタグなどは、事前に埋め込んでおくと便利です。リターゲティングとは、オウンドメディアに訪れたユーザーを追跡し、外部サイトで広告を配信するターゲティング手法を指します。

各種ツールの導入には、タグを入れる作業が必要ですが、Googleタグマネージャー(GTM)を活用すると管理作業を効率化できます。Googleアナリティクスの目標設定や不要なパラメータの除外設定など、基本的な設定はしておきましょう。

公開(リリース)時に必要な最低限のコンテンツを制作する

デザインや開発と並行して、オウンドメディア公開時に掲載するコンテンツの作成にも取り掛かります。

オウンドメディアの立ち上げ直後、どれくらいページ数があれば十分なのか気になるかもしれません。しかし、何ページあれば望ましいといったような正解は特にありません。サイトで取り扱うテーマやどのように伝えるかによって、適切な数は変わります。ただし、サイトを訪れたユーザーに対して、情報量の少ないサイトだと思われないページ数の目安は5~30ページくらいです。

例えば、カテゴリのページをクリックしたとき、それぞれひとつのコンテンツしか表示されなければ、内容が薄い印象を与えかねません。つまり、初期でカテゴリのリンクを多く設置するほど、ページの数も必要になります。

コンテンツを作成しながら、企画、調査、執筆、校正、CMSへの下書き投稿、画像追加、公開といった一連の業務フローも決めておきましょう。

オウンドメディア運営体制の構築

ここからは、オウンドメディアを運営するための体制構築について解説します。

編集体制の最適化

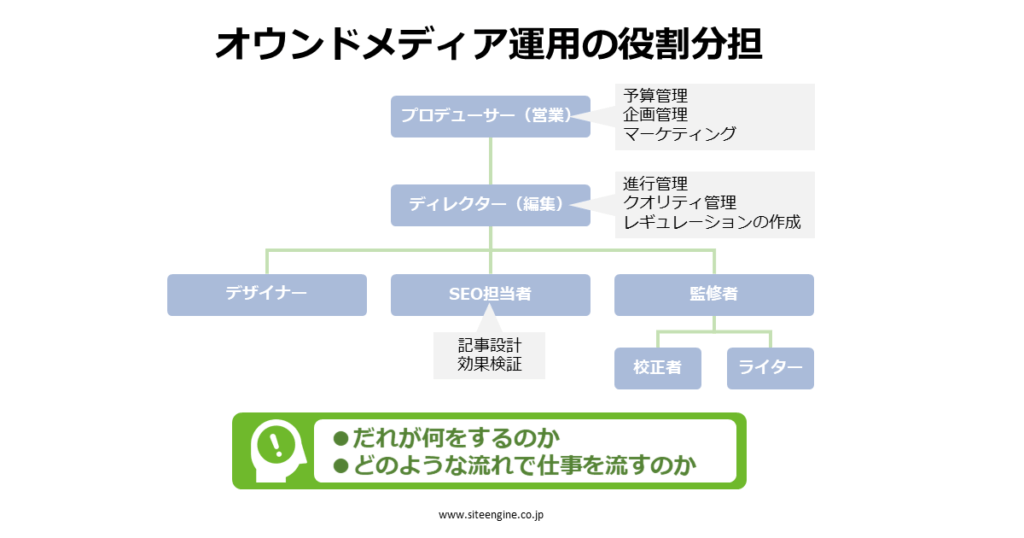

仕事の流れを細分化し、誰がどの仕事まで担当する、一連の仕事の流れを設計しましょう。

例えば、プロデューサーは、予算管理、企画管理、クライアントとの折衝、全体把握などを担い、ディレクターは、進行管理、クオリティ管理、作業仕分け、末端までのスケジュールを把握しておくといったように、最適な編集体制を考えます。

運用体制を決める時点で起こりやすいミスとして、1人に対して複数の役割を与え過ぎてしまったことで、運用がストップしてしまうケースが挙げられます。また、与えられた業務に必要とされるスキルが異なるにもかかわらず、同じ人に複数の業務を任せてしまうのもミスのひとつです。

それぞれの役割にとって、必要なスキルをしっかりと身につけたスタッフを配置することがスムーズな運用を可能にします。業務の流れを曖昧にすると、差し戻しや、修正依頼、画像の作成といった手間が発生し、作業の効率を下げてしまうため注意が必要です。原稿がさまざまな人の手元を行き来すれば、業務進行速度やコストにも影響をきたします。スムーズな作業の実現に向けて、作業フローを明確にしておきましょう。

■よくあるオウンドメディア運用体制のミス

- ライターにSEOをやらせる

- 監修者に校正をやらせる

- ディレクターにSEOをやらせる

上記は、いずれも1人の担当者に複数の役割を与えようとしたり、業務の流れが決まっていなかったりすることで発生しやすいミスです。

外注先含めチームを編成する

上述したように、記事企画では「編集体制」が質を左右するといっても過言ではありません。まず、記事を構成して品質を管理する編集者、実際に執筆を行うライターは不可欠なポジションです。加えて、アクセス解析班やマーケティング班、校正やリライトの担当者などがいれば、より質の高い記事を作成できます。

さらに、オウンドメディアを頻繁に更新していくには、人数も確保しなければなりません。必要に応じて、外注ライターへの依頼も検討するようにしましょう。

ディレクター、エンジニア、デザイナー、ライター、校正者、監修者など、社外の人に協力してもらう場合は、評判の良い会社やフリーランスを探してみてください。これらの業務を担当するスタッフは、必ずしも社内にいる必要はありません。

■関連記事

運用に際して外部企業を活用するには業務内容を明確にしておく

運用のすべてが自社で行えればそれにこしたことはありません。しかし、更新頻度が高いメディアを継続して運用するには、自社のリソースにかなりの負担がかかります。上述したように、外部の企業やフリーランサーをうまく活用すれば、原稿の制作や、運用の一部を外部に預け、自社では戦略や戦術に尽力できる環境を維持できるはずです。

外部の力を使うために、まずは仕事の流れを設計し、自社で行う仕事の範囲を決めます。これにより、外部に依頼する分業部分を明確に把握できるようになります。分業部分のすみ分けをはっきりさせておけば、責任の所在があやふやになることもありません。パートナー企業を選定するためにも、どの作業を切り分けて、どこまでの部分をどの会社に渡すのか、しっかり決めておきましょう。外部企業の持つ強みをしっかり理解しておくことも大切です。

すべて社内のリソースで運用する場合

まず、アクセスやコンバージョン数だけでなく、企画数や執筆した記事数といった行動量もあわせて目標を設定します。オウンドメディアの初期はとにかく量をこなさなければなりません。かなりの分量のコンテンツがそろわなければ、効果が出る可能性は低くなってしまいます。

ドメインの強さがある場合、少ない記事数ですぐに成果へ結びつくかもしれません。しかし、多くの会社では最低でも50記事は作成する必要があります。ただし、50記事公開しても必ず効果が出るとは言い切れないため、100・200記事の作成は必要だと考えておきましょう。

また、社内リソースだけでオウンドメディアを運用する場合、ほかの業務と兼務するのはなるべく避けてください。他の仕事で締切に追われてしまえば、更新ペースが守れない可能性があります。

ユーザーが興味を持つ企画・構成を作れるかどうかが成功の鍵です。そのためには、ユーザーを深く理解して、求められている情報を企画に落とし込んでいくことが大切です。編集会議を実施してコンテンツのアイデア出し、検索キーワードなどを調べて深堀りします。

執筆したあとは、公開する前に第三者のチェックを入れると記事の質を担保できます。本人以外が読むことで、わかりにくい部分や伝わりにくい箇所を修正できることが、第三者チェックを入れるメリットです。校正・校閲に関しても、できるだけ本人以外が担当する方がミスを低減できます。

まとまった数量の記事を公開したら、アクセス解析データを使って良い記事と悪い記事を分別します。成功した企画の共通点を探し、企画のたて方や書き方のルールなどを整備し、他の企画案へとつなげていきましょう。アクセスを伸ばすために過去記事の修正・リライトの実施も有効です。業務フローをマニュアル化して、誰にでもできる体制を整えておきましょう。

ある程度運営を継続してノウハウが蓄積できたら、業務の見直しを行い、社外に任せたほうがよさそうな部分があるかチェックします。自社にとって付加価値の低い業務を選別すれば、社内リソースを圧迫することなくオウンドメディアの運用を継続していけます。

関連記事:オウンドメディア運用代行会社の選び方と上手な付き合い方

パートナー企業の設定

- Webマーケティング会社:SEOの設計や、効果測定を的確に行える制作進行管理も行う。

- Web制作会社:主にページのデザインや制作を行う。会社によってはライティングやSEOキーワードの選定を行う。

- Webライティング会社:Web用のライティングに特化している。安価で大量にライティングする会社も多い。SEOコンテンツの制作などが得意。

- 編集プロダクション:紙媒体などの記事制作を担ってきた会社で、記事企画やライティングが得意。自社にライターを抱えているケースも多い。ページの制作を担うケースもある。

自社にライターを抱えているケースが多い。ページの制作を担うケースもある。

「オウンドメディアの運用はサイト管理を任せているいつもの制作会社さんでいいだろう」と考える企業は少なくないかもしれません。

しかしその認識は、より良い企業の選定法とかけ離れてしまう可能性があります。

運用でつまずいてしまいがちな例として、紙ベースの広告代理店にWeb制作を頼んでしまっていたり、リスティング専門の会社にライティングまで任せてしまっていたりするケースも多く見受けられます。

以下の記事でオウンドメディアのSEOで押さえておきたい基本的な知識を紹介しているので、制作会社を探す際の参考にしてみてください。

関連記事:オウンドメディアSEOマニュアル 集客を成功させる15の方法

Web制作会社にライティングまで任せられたり、編集プロダクションにSEOまで依頼できたりするという話は、とても魅力的に感じるかもしれません。

しかし実際には、外部に依頼しているケースが多々あります。

間に入る人が増えてしまうと、メディアのコンセプトが正しく伝わりきらない可能性もあります。

また中間の担当者が、ライティングやSEOの知識を十分に持ちあわせていなければ、クオリティチェックが不十分になってしまうかもしれません。

パートナー企業を選定する際は、それぞれの特徴を理解したうえで任せたい仕事に必要な知識やスキルを明確にし、発注検討先の実績と強みを確認してから依頼するようにしましょう。

コンテンツ制作の外注に必要なマニュアルやレギュレーション

業務フローやレギュレーションは、運用しながら少しずつ作成し、改善を重ねていきます。レギュレーションとは、トーン&マナー(トンマナ)や表記統一ワード、NGワード、引用時の表記方法など、そのオウンドメディア独自のルールをまとめたものです。

最初の段階は、業務フローやレギュレーションをかっちり確定させることは難しいため、進めながら少しずつ作り上げていくようにしましょう。

ライターに企画を投げ、納品された記事を推敲するのが大まかな流れです。ただし、それぞれの作業が細かく分かれているため、順序を意識して質の高い記事を作成していける体制を整えましょう。

前述したように、記事の作成するにあたって「マニュアルとレギュレーション」は必須です。レギュレーションとは、記事の雰囲気、文体、ターゲット層、目的などをわかりやすく記した資料を指します。ライターはマニュアルを確認することで、記事の方向性を理解することが可能です。外注ライターとメディアのコンセプトを共有するためにも、レギュレーションはとても重要です。

複数のライターを起用する際も、レギュレーションを確認してもらえば、内容のバラつきを抑えた記事を製作できます。文章のトーン&マナー(※リンク切れ)や文字数、構成、段落数、SEO対策といった細かい部分も、マニュアルにより指定・指示できます。

関連記事:Webライティングのレギュレーションとは? ライター記事執筆のルールを解説

マニュアルが完成したら、ライターに執筆を依頼します。このとき、外部のライターに仕事を振るなら、クラウドソーシングやライター募集サイトで適任者を探すことになります。やや単価は高くなるものの、実力のあるライターに企業側から声をかける方法もあります。オウンドメディアの更新を続けていくと、外注ライターとのつながりも増えていきます。そうなったら、案件に対する適性の高いライターに執筆を依頼しましょう。

発注に関する注意点を知っておく

ライターが決まったら正式に発注します。このとき、納期や報酬、支払日などもはっきりと伝えておきます。ただし、ライターによっては、最初に提案した条件で仕事を引き受けてくれない場合があります。交渉が必要となるケースもあるため、事前に妥協点を想定しておくようにしましょう。もちろん、あまりにも条件に開きがあるときは、ライターの変更もやむを得ません。

なお、発注をしたあと、すべてをライター任せにしていいわけではありません。特に、文字数の多い記事や専門性の高い記事は、ライターも悩みながら執筆すると考えられます。しかし、すべてのライターが疑問点や問題点をその都度報告してくれるとは限りません。

品質を管理するために、編集者からライターに連絡をとり、執筆が順調かどうか確かめるのもひとつの方法です。このような作業を怠ったことで、問題の発覚が締め切り間際になってしまえば、納期を過ぎてしまいかねません。

ただし、想定していない連絡が頻繁に発生すると、ライターが不満を持つ可能性もあります。事前に連絡が発生する可能性を伝えておいたり、連絡の方法やペースを考えたりすることも、ライターと長期的に付き合っていくための重要なポイントです。

記事が納品されたら、編集者は校正と校閲を行います。いずれも記事のクオリティを保つための大事な作業です。そして、必要があればライターに差し戻し、リライトをしてもらいます。リライトでは、なるべく詳しく、どこをどのように直してほしいのかを伝えるようにしましょう。このようなブラッシュアップの作業を経て、ようやく記事が完成します。

実際にオウンドメディアが動き始めると、複数の記事作成作業が同時進行で行われます。定期的にメディアを更新していくために、スケジュール管理を徹底しましょう。オウンドメディアの立ち上げでは「準備」「記事企画」「記事作成」という3つのプロセスが大切です。必要な準備を行わなくては、オウンドメディアは構築できません。

読者を引きつけられない記事企画は埋もれてしまい、読んでもらえない可能性があります。上述したように、記事のクオリティはマニュアルに沿った執筆により高めることが可能です。作業を滞りなく続けていくには、十分な人材を確保しなければなりません。適材適所にスタッフを配置しながら、必要な工程を着実にこなし、オウンドメディアを成功へと導きましょう。

運用で重要なのは「管理」

最適な編集体制が決定したら、その細分化されたスケジュールをしっかり管理できるようにしなければなりません。納期管理やスケジュール管理をシンプルに行えるようにしておきましょう。

コンテンツの制作が少量であれば、初期のうちはそれほど問題にならないかもしれませんが、運用期間が延びるほど、考慮しなければならないことも増えていきます。例えば、既存コンテンツとの重複をチェックするなど、大量のコンテンツを製作する際は、進捗管理も含めて現場が混乱しないような管理体制が求められます。

進捗状況を各スタッフが1か所で確認できるよう、情報共有の仕組みを作ることが大切です。エクセルなどを活用して情報共有する方法もありますが、リアルタイムに変更を共有できるGoogleスプレッドシートやクラウド型のツールの使用をおすすめします。

サイトエンジンが実際に使用している自社システムでは、プロデューサー、ディレクター、ライター、校正者のそれぞれが同じ情報を同時に確認することが可能です。ライターの業務進捗状況をディレクターが常に確認できる状態になっているほか、ライティングが終わると校正者へ通知がされるなど、進行管理自体がスムーズに行われるようプログラムされています。また、プロジェクトごと、記事ごとのスケジュールまで細かく管理されています。

管理業務を効率よく行うには、プロジェクトレベル、記事レベルでの効率的な管理体制を整えておくことが重要です。記事ごとにライティングが上がるタイミング、校正が上がるタイミング、納品のタイミングを正しく把握できなければなりません。「1名のライターに10本の記事を任せて、1週間後に納品される」といったあやふやな管理では、納品日が目前のタイミングで実は5本しかできていないなど、進捗が遅れるおそれがあります。

ツールを活用して効率化を図る

エクセルやスプレッドシートの管理で限界を感じる場合は、その他のツールを積極的に活用しましょう。

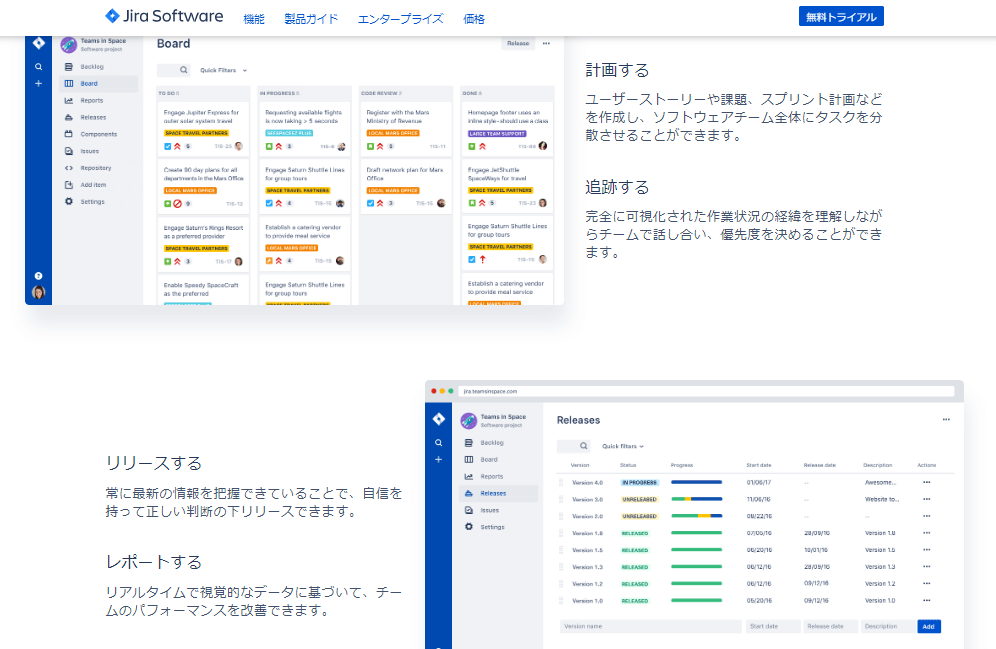

サイトエンジンでは、スケジュールやタスクを管理するJIRA、ナレッジの共有を目的にConfluenceというソフトを導入しています。

これらのツールを活用することで、担当ディレクターが不在の日でも、他のディレクターが Confluence のナレッジボードを確認してスムーズに情報を共有できます。随時アクセスしてメッセージを残しておけば、ディレクターは柔軟に仕事を進められるため効率化にも有用です。

JIRA

JIRAはスケジュール管理におすすめのツールです。業務の進捗状況も確認できるため、改善のプロセスにも積極的に取り組めます。ナレッジの蓄積に便利なConfluenceと簡単に連動できるので、使い方の幅が広いのもおすすめしたいポイントです。

https://www.atlassian.com/ja/software/jira

BACKLOG

JIRAと同じく進捗管理に適したツールとして有名なBACKLOG。プロジェクトごとの管理進行や、進捗の確認もわかりやすく管理できます。ガントチャートの利用や、現状で誰がボールを持っているのかも簡単に把握できます。

https://backlog.com/ja/

Trello

シンプルにスケジュール管理できるTrello。ボードの数に制限があるものの、無料版でも十分に活用できます。カンバン型スケジュール管理を始めるなら、まずはTrelloから試してみるといいかもしれません。

https://trello.com/

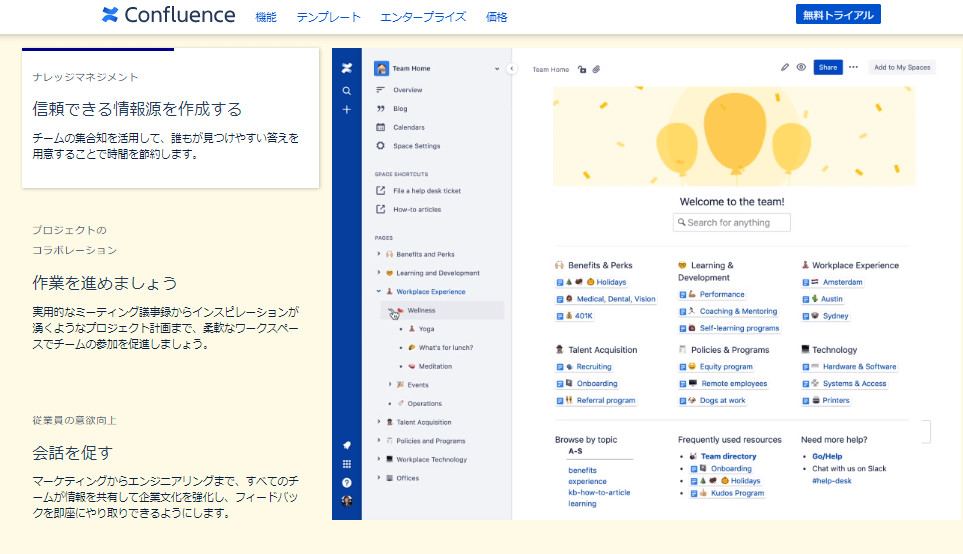

CONFLUENCE

Confluenceは情報を一元管理するためのシステムです。ナレッジを蓄積するほか、会議の議事録やレポートなどさまざまな形式でドキュメントを蓄積することが可能です。ワークスペースには、それぞれがコメントできる機能もあるので、参加するスタッフの意見を取り入れながら情報を加筆修正できるのもポイントです。

https://www.atlassian.com/ja/software/confluence

Chatwork

スタッフ間の円滑なコミュニケーションを求めているのなら、Chatworkがおすすめです。スタッフ同士でやり取りした履歴を文字ベースで残せるので、言った言わない論争も決着がつきやすくなります。あくまでコミュニケーションツールなので、細かな制作進行には向いていませんが、制作進行に関するホウレンソウには力を発揮します。

https://go.chatwork.com/ja/

Slack

SlackもChatworkと同じく有名なコミュニケーションツールです。ワークスペースごとにチャンネルを管理できるようになっています。プロジェクトや取引先ごとにワークスペースを作成して管理できるので、情報を整理しやすいのも魅力です。

https://slack.com/intl/ja-jp/

オウンドメディア公開後のコンテンツ制作業務

良いコンテンツとは

良いコンテンツにはどのような特徴があるのでしょうか?

■分かりやすい

- 簡単な言葉で書かれている

- イラストや図表などを使う

- マーカーや文字色を使う

- 文字や行間のサイズ、改行で見やすくする

- 冗長な文章を削る

■内容が網羅的である

- 取材や体験談などの一次情報がある

- 調査、論文などのデータを活用する

- 専門家や得意な人に監修、リライトしてもらう

- 競合サイトと比較して足りない情報をなくす

良いコンテンツを考える際のポイントは2点です。ひとつ目は、ユーザーフレンドリーなコンテンツを心掛けることです。見やすく、分かりやすいコンテンツの完成を目指して、文字のサイズやレイアウト、ときにはイラストなどを配置するようにしましょう。2つ目に挙げられるのは、内容の網羅性です。

情報の信憑性を高め、ユーザーにとって有益な情報を届けるように意識しましょう。場合によっては監修者を用意して、専門家ならではの視点を盛り込むと効果が見込めます。

重要なのは、読み手のためのコンテンツを作るという意識です。上記の内容は、SEO対策でもよく取り上げられています。SEO対策は、メディアにとって重要かつ必須ですが、サーチエンジン対策ばかりに目を向けてしまった結果、離脱率が上がってしまったり、ユーザーに嫌われてしまったりする可能性も考えられます。

網羅性の高さ、情報量の多さが現在かつてのSEO対策として有効であったため、ときには1万字を超えるコンテンツを掲載するサイトもあります。しかしこの場合、よほど見せ方に注意しなければ、ユーザーが読むために多大な労力を要するだけのコンテンツになりかねません。

近年では網羅性が高いことはもちろんのこと、ユーザーのためになり、独自情報を含んだオリジナリティのある記事が高く評価される傾向にあります。

また、文章との関連性の低い写真や画像を大量に盛り込んでしまうと、ユーザー離れを引き起こすかもしれません。SEO対策に取り組む際も、ユーザーにとって魅力的なコンテンツに仕上がっているかどうかという視点を忘れないようにしましょう。

ユーザーニーズをつかんだコンテンツ制作をする

ユーザーのニーズを把握する方法として、検索キーワードからユーザーの求めるコンテンツを類推し、その情報を基にコンテンツを制作する方法が挙げられます。どのようなキーワードで検索され、そのキーワードに対してどのような回答を検索エンジンが返しているのかを確認しましょう。

検索エンジンは、検索結果として提示した内容がどのようにユーザーに選ばれるのか、どのように読まれるのかを計測しながら、最適と思われる結果を表示するための改善を繰り返しています。検索キーワードのボリュームや、検索結果からユーザーのニーズをとらえ、どのようなコンテンツを作るかという指針にします。

調査とネタ出し

良いコンテンツを企画立案するために、お客様にインタビューを実施したり、店舗や営業所に直接足を運んでみたりして一次情報を取得するのもおすすめです。もし出向くのが困難であれば、自社内のデータや、新規に実施したキーワード調査の結果を参考にしてネタ出しを行います。

例えば、SFAやCRMの中にお客様とやり取りした履歴が残っていれば、それらを参照しながらお客様から受けた質問や相談のリストを作成できます。そしてそのようにして集めた情報は、優先すべきコンテンツテーマとなるはずです。

SEOやSNSなど、どの集客方法を使うかによっても適切なテーマは異なります。

キーワード調査を行ったうえで、SEOに適したコンテンツ製作を目指しているのなら、検索意図を知っておく必要があります。

検索したユーザーは何を知りたがっていて、どう行動したいのかをリサーチし、そのニーズに適したコンテンツを作成しましょう。

検索意図について、詳しく知りたい方は以下の記事を参照してください。

関連記事:SEOの前に検索キーワードの種類を知る Googleが公表しているKnow,Go,Do,Buyの4分類とは

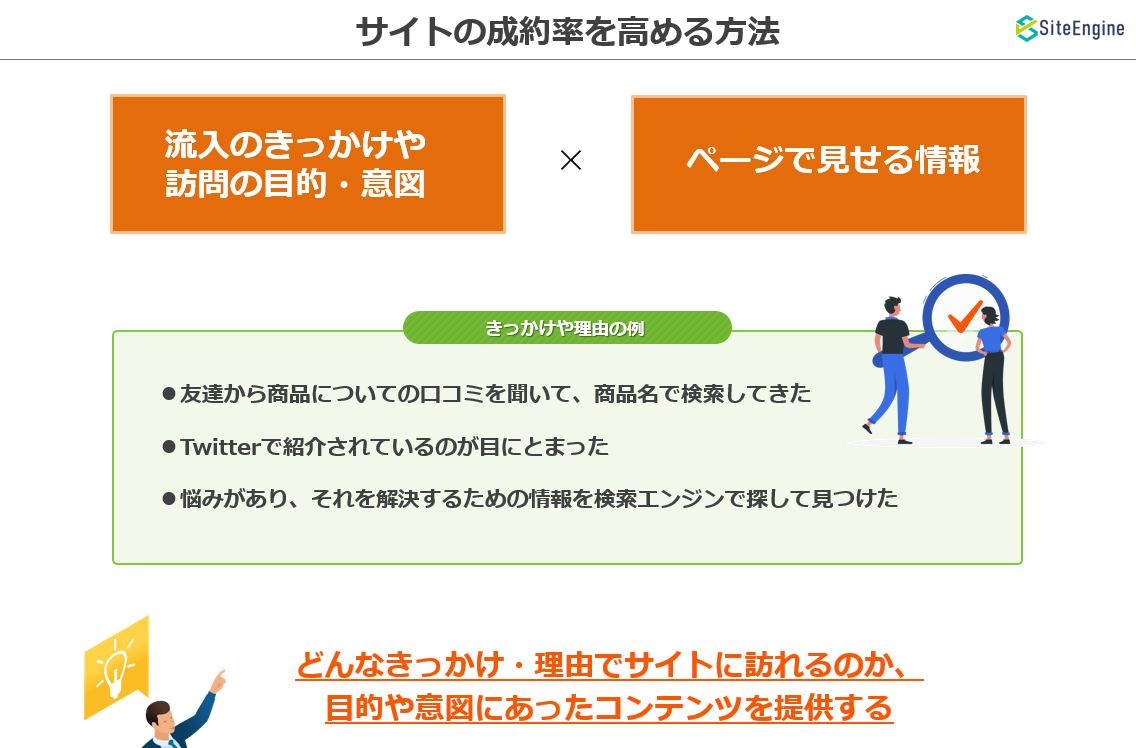

SNSでの拡散が目的なら、多くの人の注目を集め、共感してもらいやすいテーマを意識しなければなりません。

能動的に情報を探しているユーザーを対象に見せるものなのか、SNSのタイムラインでたまたま受動的に目にするものなのかによって、内容は大きく変わるはずです。流入直前に何を見ていたのか、なぜ訪問しようと考えたのかという文脈にあわせた情報提供をしましょう。

自社でアンケートを取って、結果データをコンテンツにする方法もあります。独自の統計データを作っておくと、オウンドメディアの記事としてではなく、プレスリリースやホワイトペーパーなどにも盛り込めるので便利です。

サイトエンジンでもアンケートの実施、データのグラフ化、コンテンツやプレスリリースの執筆などを代行するサービスを提供しております。

詳しくは以下をご覧ください。

アンケートコンテンツの制作代行 ネットリサーチのデータを含めた記事やプレスリリース

キーワードからニーズを調査する作業はツールの活用により効率化できます。ユーザーの検索ニーズを探るのに適したツールを紹介します。

キーワードプランナー

Googleのリスティング広告「Google広告」のために、最適なキーワードを提案してくれる機能です。広告を出さなくても無料で使用できます。ターゲットのユーザーが検索しそうなキーワードを入れれば、そのキーワード以外にどのようなキーワード候補があるかを提案してくれます。

https://ads.google.com/intl/ja_jp/home/tools/keyword-planner/

UBERSUGGEST

キーワードを入力すれば、そのキーワードの検索ボリュームや、サジェストと言われる複合検索の状況、検索結果として上位表示されるサイトなどを知ることが可能です。

https://neilpatel.com/jp/ubersuggest/

ahrefs

競合のURLを入力することで、そのサイトに訪れている人がどのようなキーワードで検索し、そのサイトに訪れたのかが分かります。先行している競合が存在すれば、ユーザーのニーズを知る手助けになるはずです。被リンクなども細かく調べられます。ドメイン単位ではなくディレクトリ単位で調査できるため、1ドメインで複数のメディアを保有するサイトの調査もスムーズに実行できます。

https://ahrefs.com/

SEMrush

ahrefsと同じく競合解析ツールです。コンテンツ制作に関するツールもそろっており、ライティングの際のサポートツールとして活用することも可能です。複数のツールがそろっているため使い勝手が良い反面、調査対象がドメイン単位となることから、ドメインの下にメディアを置いているサイトを調べる際には工夫が必要です。

https://semrush.jp/

SimilarWeb(シミラーウェブ)

競合調査に最適なツールです。無料版でも競合がどのような戦略で集客をしているかを読み解くのに役立ちます。競合がどのようなキーワードで集客をしているかといったこともリサーチできるツールですが、どちらかといえば総合的なSEO戦略の把握に向いています。

https://www.similar-web.jp/

キーワード調査の方法をより詳しく知りたい方は、以下の手順をご覧ください。

記事の企画案と見出し構成案(記事の骨子)の作成

コンテンツ制作のためにライティングを依頼する際は、記事案と構成案を作成してから取り組むようにしてください。特にSEOを考慮するのであれば、記事案と構成案(骨子)は、SEOの担当者が作ることをおすすめします。

これにより、SEOの要素として入れておきたいことの漏れを防いだり、検索結果と違ったライティングになってしまったりするミスを防止する効果が期待できます。

よくある「イメージ違いのコンテンツができた」というエラーは、進行の際の指示不足が原因で起こるミスです。例えば以下のように、具体性に欠けた内容でコンテンツの内容を設定し、ライターに発注してしまうと二度手間の原因になりやすいため注意が必要です。

[交通事故防止に関心がある人のためのコンテンツを作ります。検索ワード「交通安全」「対策」を意識してライティングしてください。]

このような端的な設定で、すべてのメンバーが方向性を一致させるのは困難です。そのため、立場によって、以下のようなズレが生じると想定できます。

- ディレクター:歩行者の安全を軸に、注意すべき点や対策を歩行者視点で紹介したい。

- SEO担当者:SEOを考慮して各市区町村のとっている対策を紹介したい。

- ライター:最近頻繁に取り上げられる自動ブレーキのシステムなどを紹介したい。

検索結果として表示される内容は、内閣府や市区町村のサイトが主であり、ライティングしてほしい内容としては交通安全ルールや、歩行者の保護のための対策です。これらの意図をしっかりと伝えられなかった場合、ライターが近年の自動車に搭載されている事故防止のシステムについてライティングしたとしても、文句は言えません。

このように、担当者ごとに意図したことがズレてしまった場合、ひとつのタイトルに対して、クライアント、ディレクター、ライターの間でイメージや方向性がまったく異なってしまいます。このような事態を招かないよう、記事の概要、ターゲット、を定める記事の企画案は慎重に考えなければなりません。

さらにどのような内容を盛り込めばいいのか考えながら、全体の構成案を練ります。キーワードをバランスよく組み込み、必要な情報構成を考えたうえで、ライターに読みやすい記事を書いてもらうようにしましょう。

ライターに向けて作成するマニュアルは、ページが多くなりやすいため、すべての内容を暗記して記事を書くのは難しいと考えられます。長文で複雑すぎるマニュアルは読み切れないため、かえって逆効果となるかもしれません。ライターズマニュアルには重要なことだけをシンプルにまとめ、ライティングの際に手早く参照できるフォーマットを用意するのが理想的です。

NGワードがある際は、あらかじめシステム上に登録するなどして、ライターが入力するとアラートで表示されるような工夫を取り入れてみましょう。

記事のブレやレギュレーションエラーの低減を目指して、できるだけ見やすくする工夫も必要です。

コンテンツのテーマを決めたあとは、記事の構成案に落としこみます。この段階でテーマについての調査も実施します。

- 記事タイトル

- SEOで狙うメインキーワード

- サブキーワード(関連キーワード、サジェストキーワード、共起語など)

- 読み手のペルソナ

- 読み手にどのような行動をしてもらうことを期待するか

- 記事の説明文(メタディスクリプションに記載)

- 見出し(h2、h3などのタグに入れる。h1は記事タイトルに設定するので使わない)

- 見出しごとにどのような情報を入れるか

- 参考資料

- 取材先リスト

構成案を考える際は、h2とh3が論理的な階層になっているかどうかを意識しましょう。また、見出しに結論を書き、記事の流れが分かるようにしておくと、読み手の負担を軽減できるため、読了してもらえる確率も高くなります。

取材や追加調査

コンテンツの材料は、取材で新しいネタを集めたり、社内のほかの部署に情報を送ってもらって集めたりする方法があります。他にも、CRMやSFAの中に蓄積されたユーザーとのやり取りに関する履歴、社内に蓄積されているドキュメントを拝見したりするのも有効な手段です。

導線設計する

「導線設計」もサイト構築に不可欠とされる要素です。オウンドメディアにおける導線とは、コンテンツに触れたユーザーが行動を起こし、企業の利益になるまでの流れを指します。単に「おもしろい記事」を作っただけでは、オウンドメディアは企業の成果に貢献しません。

ユーザーが店舗へ足を運んだり、販売サイトに移動したりするなど、コンバージョンにつながる行動を後押しする工夫を盛り込みましょう。ユーザーを消費行動に駆り立ててこそ、オウンドメディアは大きな意味を持ちます。

オウンドメディアでのコンバージョンを増やす方法は、以下の記事を参照してください。

関連記事:コンバージョン率(CVR)を上げる62の方法 フォーム誘導率と完了率を改善

執筆、校正、デザイン

構成案に沿って執筆し、校正を行います。その後、画像などを加工して記事内に配置し、CMSにアップします。執筆する際は、読みやすさや分かりやすさに加え、情報の充実、オリジナリティなども意識するようにしましょう。

ライター、校正者、デザイナー、ディレクターなど複数名で役割分担しながら進めていきます。原稿に関与する人の数は、2~4名程度が理想的です。1人だけが原稿を読むよりも、複数人で記事の内容をチェックしたり改善案を出し合ったりしたほうが、コンテンツの質は高くなります。

ただし関与する人数が増えすぎると、スピードの低下や伝えたいことがぼやけてしまうなど、デメリットが発生しやすいため注意が必要です。

一連のコンテンツ制作の流れを知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。サイトエンジンで行っているコンテンツ制作の流れを、実際に利用しているスプレッドシートのフォーマットなども紹介しています。

コンテンツの校正に役立つツール(Just Right)

記事のクオリティを高めるために、ツールを活用するのもおすすめです。Microsoft Wordの校閲機能のほか、多様な専用ツールがリリースされているので、自社の作業内容にあわせて導入を検討してみましょう。

サイトエンジンでは校正者が目視で校正をしていますが、前段階のチェックでこの校正ソフトを利用しています。ツールに頼りすぎると検出されないものもあるので、過信しないよう注意しましょう。

使うほどに辞書のレベルが上がるほか、プロジェクトごとに統一表記のルールなどを設定することも可能です。読みやすい文章への修正や、事実確認のための校正・校閲は必須ですが、誤字脱字を減らす目的では有用なツールです。

https://www.justsystems.com/jp/products/justright/

校正・校閲の方法について、以下の記事も参考にしてみてください。

関連記事:Web記事の校正と校閲とは? プロ校正者の作業内容を解説

データ測定と改善

「結果がなかなかでない」原因として考えられるのは「月間に制作する記事数」が目標になっているケースです。しっかりとした目標設定や効果検証を行わないまま、ただコンテンツを量産しても、十分な効果は見込めません。コンテンツを公開したのち、検証や改善に取り組むことが重要です。

また、Googleアナリティクスなどで各種の数値を確認しているものの、ただ数字を追っているだけでどう活用すればよいか分からず、頭を悩ませている担当者も多いようです。あまりに多くの指標を追いすぎると、数値を追う作業が大変になってしまい、施策を運用するための十分な労力が確保できない状況に陥ります。

追う指標が定まらない場合、まず、ユニークユーザー数とコンバージョン数に注力することをおすすめします。

■KPI設計のポイント

- 検索:検索順位、表示回数、クリック率

- サイト内回遊:ユニークユーザー数、滞在時間、直帰率、PV数

- コンバージョン:成約率、成約数

- リピート:リピート訪問率、リピート成約率

数値を計測し始めると色々な数値が気になってしまうものです。しかし、追う指標が多くても行動に反映できない状態では、数値計測が形骸化するおそれがあります。そのような事態を避けるため、追う指標は最低限に絞っておきましょう。

毎月の記事の制作数とUU、CVR、コンバージョン数の移り変わりを見ながら、コンテンツ制作が効果を上げているかどうかを確認します。ユーザー数が少なければ、集客に有効なキーワードの見直しや、タイトルの見直しが必要です。コンバージョンに問題があれば、よりユーザーがアクションを起こしやすいよう記事の内容を見直すほか、注文ではなくまずは問い合わせ件数の増加を目指すといったコンバージョンまでの心理的なハードルを下げる努力も必要です。

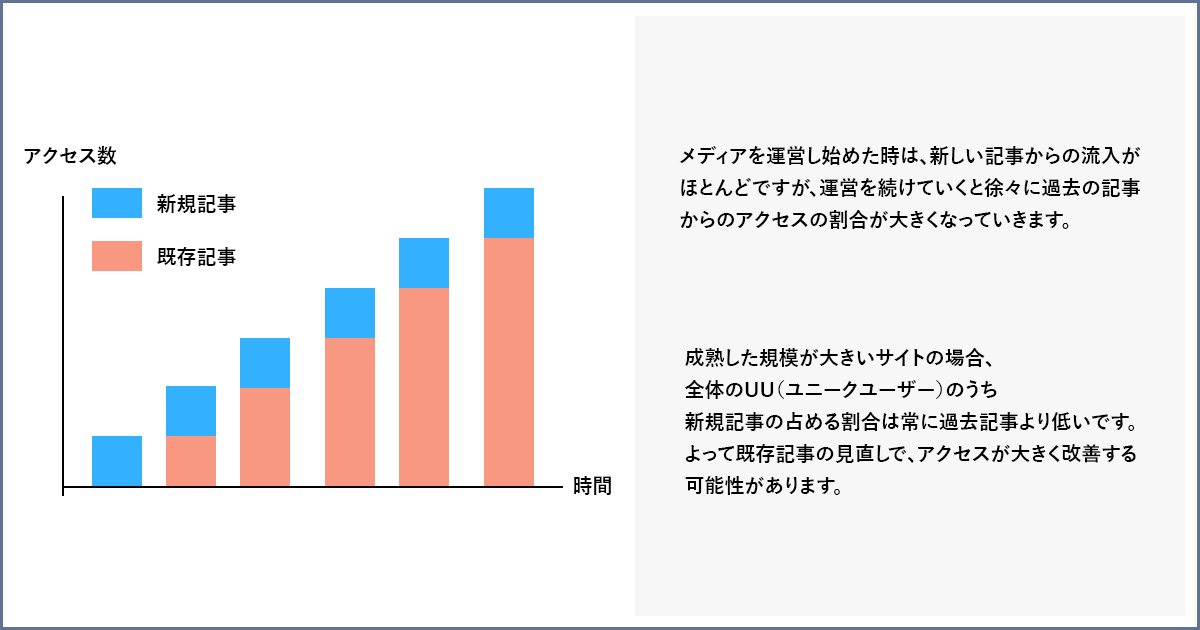

新規の記事を増やすばかりでなく、既存の記事をリライトするほうが大きな効果を発揮するケースもあります。メディアを運営し始めたときは、新しい記事からの流入がほとんどですが、運営を続けていくと徐々に過去の記事からのアクセスが大きな割合を占めるようになります。

リライトに取り組む際も、制作した記事の効果検証は必要です。

リライトの方法について詳しく知りたい方は、以下の動画を参考にしてみてください。

オウンドメディアは構築して終わりではありません。長期的に改善し続けることで数字を伸ばしていきましょう。

- どのようなコンテンツが集客に貢献しているかを調べて、ネタ選定に活かして類似のコンテンツを増やしていく

- コンバージョンまでの経路を分析して、何が原因で離脱されてしまっているかを調べて改善する

- 過去記事をリライトして、検索順位や検索結果でのクリック率を改善する

- 流入経路ごとの増減を見て、集客のための施策を変える

など、できることは数多くあります。

以下の動画では、GoogleアナリティクスとGoogle Search Consoleのデータの見方、改善方法などを紹介しています。

オウンドメディアを成功させるためのコツ

ここからはオウンドメディアを成功させるためのコツについて解説します。

モバイルユーザーを意識する

同じキーワードでも、スマホからのアクセスとPCでは検索意図が異なるケースが珍しくありません。特にBtoCビジネスの場合は、スマホユーザーへの対応を積極的に行う必要があります。

SEO対策には長文が有利

現状では、SEO対策の観点から長文を掲載したほうが有利です。5,000字~1万字ぐらいの記事が、内容にかかわらず検索上位になる傾向が続いています。しかし、Googleが文字数に左右されない検索アルゴリズムを突然採用するかもしれません。そのため、継続的に価値あるコンテンツを発信し続けることは非常に大切なことです。

読み手にとって価値がある情報を掲載する

自身でリサーチを行いサイトへ訪れたユーザーは、将来、顧客になる可能性があります。そのためメールアドレスの獲得を短期的な目標に設定するのがおすすめです。まずは顧客との信頼関係を作ることに重点を置き、訪問者の役に立つコンテンツ制作を意識しましょう。

自社商品の売り込みばかりでは、ユーザー離れを招きます。稚拙な内容は避け、品質を維持できるよう心掛けましょう。各種の数値は、記事の価値を測る目安になります。例え1万字の長文でも、訪問者が最後まで閲覧しているのなら良い記事だと判断できます。

逆に2,000字程度のコンパクトな文章でも、最後までほとんど参照されないような記事は改善点があるかもしれません。これらのデータはヒートマップというツールでチェックできます。

オウンドメディア構築についてよくある質問

まず社内メンバーで運営を開始して作業工程を把握しましょう。その後、内製化すべき業務と外部に任せる業務の切り分けを行います。社内にノウハウがない状態でいきなり外注してしまうと、外注先パートナーに依存することにもなりかねません。

もし、スピードを上げる目的で最初から外注を考えているのなら、社内メンバーが全体の流れを把握し、ノウハウを蓄積するために情報を共有してくれるような会社を選ぶようにしましょう。

外注先パートナーに任せる業務範囲の決定や、会社の選定方法は、以下の記事を参考にしてください。

オウンドメディア運用代行会社の選び方と上手な付き合い方

特に更新するペースに正解はありませんが、継続的に更新することが大切です。目標、予算、人員を含め、割けるリソースの量に応じて決めるようにしましょう。内容が重複せず、きちんと情報量のある記事を作成すれば、掲載するほどアクセス数は増えていきます。

多い会社だと1カ月で数百記事書くケースもあります。ただし、品質が低い記事を量産しているとアクセスは増えません。品質が低い記事とは、検索からのアクセスがまったくない、もしくは流入があったとしてもごく少ないキーワードの種類だけでアクセスされている者を指します。

良い記事の特徴は、流入キーワードの種類が多いことです。流入キーワードの種類は、無料で使えるGoogleのサーチコンソールというツールで調べられます。

ユーザーが満足してきちんと最後まで読んでもらえる長さであれば、特に文字数の制限というものはありません。短くすぐに読み切れる記事でも、つまらないと感じてしまえば最後まで読まれないことが想定できます。逆に長い文章でも、おもしろく有益な記事なら最後まで読んでもらえる可能性が高くなります。

1万字におよぶ長文でも、多くの人が最後まで読んでいるのなら、その記事には価値があるはずです。逆に1,000文字でもほとんどのユーザーが最後まで読んでいないのなら、長すぎるといえるでしょう。ヒートマップをいれて、どこまでを何パーセントの人が読んでいるのかをチェックしてみると、適切に判断できます。

なお、現時点でのSEOの状況として、実際には多くの人が最後まで読んでいないであろう5,000~2万字程度ある長文の記事が上位になりやすい傾向があります。

サイトによって異なるため、特に正解はありません。例えば、電話してもらうことが目的のサイトなら、直帰率が非常に高くなっていても、すぐに電話してもらえれば問題はないといえます。同様に辞書のサイトなども用語の意味さえわかればそれで済むため、直帰率は高くなるのが一般的です。

一方で、ECサイトなどは商品を選ぶ時間を必要とするので、直帰率は低く、平均PVも高くなる傾向があります。重要なのは、ユーザーの訪問意図を満たせたかどうかです。

強いていえば、類似したサイトと比較することは少し意味があるかもしれません。ただし、基本的に他社のデータは閲覧できないため、誰でもすぐに比較できるわけではありませんが、商圏やテーマが直接的な競合にならない会社間で、情報を交換する取り組みは少なからずあると考えられます。

例えば、東京だけでホテルを経営している会社と、大阪だけでホテルを経営している会社が2社あれば、お互い情報を交換しやすいでしょう。業界によっては競争相手とオープンに情報交換しているなど、直接的な競合とも意見交換を行うケースがあるようです。

正解となる基準値はありませんが、平均PVを上げるために無意味にページを分割するなど、ユーザーにとってメリットがない施策は避けるようにしましょう。ユーザー目線で利便性の上がる施策を継続的に実施し、数字を改善していく必要があります。

どのような打ち手を採用するかで変わってきます。広告やすでに運営しているソーシャルメディアのアカウントである程度フォロワーが集まっているものを使える場合、初速である程度アクセス数を増やせるかもしれません。また、予算によっても変わってきます。使える集客資産があまりない場合、ゼロから地道に集めていく必要があるため、相応の時間を費やさなければなりません。

SEOでは、競争相手があまりいない分野なら、書き始めてすぐにアクセス数が増えます。しかし、競争相手が多いテーマの場合は、まずはニッチで競争相手が少ないキーワードを狙うことになるため、ゆっくりとアクセス数を積み上げていくことになります。

関連記事: コンテンツマーケティングはどれくらいの期間で効果がでる?(SEOでの集客がメインの場合)

状況を問わず言えるのは、完全に外部に丸投げしまうと失敗しやすいということです。外注するときでも、ある程度の方向性や内容は自社でコントロールしなければなりません。長期的に見た場合、できるだけ内製したほうが自社の資産となるノウハウを蓄積できます。

一方で、まったく知見がない状態から社内だけでノウハウを蓄積しようとすると、時間がかかりすぎてしまいます。そのため、外部の専門企業からアドバイスを取り入れて、自社の仕組みに落とし込むほうが早く結果を出せるはずです。オウンドメディア単体の広告収益で事業化するのなら、必ず社内にも編集の機能を作っておきましょう。

外部任せになってしまうと、品質が安定しなくなります。知見がない状態で成功した記事が出たとしても、再現性がなければ次につなげられません。一方で、BtoBのリードを獲得するために専門性の高い記事を少量書期待ときは、専門の編集プロダクションに任せて、方向性だけを指示するのも有効な手段です。

SEOの基本を押さえたCMSかどうかを確認して導入を検討しましょう。CMSだからといって、すべてのツールがSEOに強いわけではありません。もし、CMSを導入しなかったとしても、きちんと設計してあればSEOに強いサイトは作れます。

ただ、コンテンツを継続的に追加していくのであれば、CMSを活用したほうが望ましいでしょう。更新のたびにHTMLファイルへ原稿を転記していくのは非効率です。

CMSを選定するポイントとして、必要な要素を以下にまとめました。

・タイトルやディスクリプションが個別に設定できる

・見出しタグ h1-h4くらいまでを自由に設定できる

・URLの構造が静的、かつ整理されている

・ソースコードに不要な要素が大量に入っていない

・カテゴリ、タグ、著者などで情報を整理できる

・内部リンクを適切に設定できる

CMSに大金を投じることは、おすすめできません。まずは無料のWordPressやDrupalなど、オープンソースのCMSを多少カスタマイズする程度で十分です。ある程度オウンドメディアが成功してから有料のCMSを導入したり、独自で開発したりしても遅くはありません。

SEOに強いと謳っている高額なシステムは、一見優れているように感じるかもしれません。しかし実際には、無料で使えるWordPressでも必要に応じてカスタマイズすれば、有料のCMSと大差なく使えるはずです。

ユーザーにとって、本当に役立つ画像であれば、多すぎるかもしれないと思う枚数でも大丈夫です。ただし、ユーザーの読みやすさを阻害するような場所に、画像を配置することは避けるようにしましょう。

写真やイラストを見ることが主な目的であるサイトは別ですが、大量に画像が並んでいるだけでは離脱の原因になります。また、画像を入れるときは、ファイルの容量が適切になるよう圧縮してください。

例えば、デジタルカメラで撮影した画像をそのまま公開すると、データ容量が大きくなりすぎてしまい、ページの表示が遅くなってしまうので注意しましょう。

コンセプトやターゲット層を決めることから始めましょう。「自社のブランドイメージを構築して顧客に浸透させたい」「オンライン販売を充実させて売り上げを伸ばしたい」「資料請求につなげたい」など、オウンドメディアで実現したい方向性をしっかりと決めるようにしてください。

企画の段階で担当部署や運用責任者、専属担当者を決めて、継続的に運営にあたる人員を確保するのも極めて重要なプロセスです。

目的、方向性、目標値と達成期限を決める

オウンドメディア開設の企画では、開設の目的、目的に合った各ページのPVといった数値目標、達成期限をセットで設定しておく必要があります。サイトが見られた回数(PV)、サイト訪問者1人当たりが閲覧したページ数(PV/UU)、サイトを訪問して商品購入、会員登録、問い合わせなどを行ったユーザーの数(コンバージョン数)や割合(コンバージョン率)など、目標の数値を設定してください。

開設以降は各数値をチェックして分析しながらコンテンツの見直しを進めます。オウンドメディアの運用においても、PLAN(計画)、DO(実行)、CHECK(評価)、ACTION(改善)のPDCAサイクルを回すことが重要です。

オウンドメディアに掲載する主なコンテンツには、自社製品のプレスリリースやカタログ、取扱説明書など製品やサービスに関する詳しい情報のほか、コラムや事例集などが考えられます。それぞれのポイントを解説します。

コラム

「読ませる」記事がコラムです。自社の商品の紹介にとどまらず、ユーザーにとって参考になる情報を専門家の立場で提供することにより、企業の信頼度が高まる効果が見込めます。情報の出し惜しみをせず、誠実に書くことがおすすめです。

プレスリリース

プレスリリースやカタログも重要なコンテンツです。メーカーサイトの場合は、製品の取扱説明書を見るために訪問する顧客も一定数存在します。販売終了の製品も含め、取扱説明書を検索してダウンロードできるシステムなどが求められます。

事例集

事例集や体験談には顧客の顔写真や実名、社名などのプロフィールを入れましょう。よかった点や困った点など、具体的な内容が含まれたコンテンツは、導入を検討している訪問者にとって有益な情報です。ポジティブなコメントだけを掲載すると、かえって信用を下げるおそれがあります。サービスの改善点なども盛り込むようにしましょう。

動画

動画の作成には手間が掛かりますが、差別化につながる有効なコンテンツです。セミナーを録画してYouTubeにアップロードするなど、さまざまな目的に応じて活用できます。

新規ドメインを取得したほうがよい場合と、既存のドメインを利用したほうがよい場合に分かれます。

既存のサイトにサブディレクトリを作り運用した方がよい場合

すぐにSEOでアクセスを集めたいのなら、すでに運営しているサイトの中にサブディレクトリを作って開始するほうが適しています。既存のドメインは新規ドメインより上位に表示されやすく、同じ理由でサブドメインよりもサブディレクトリで運営するほうが効果的です。

例えばwww.example.comに対してサブドメインを使ったblog.example.comを立ち上げる場合と、www.example.com/blogのサブディレクトリ運用を比較すると後者のほうがアクセスは集めやすいと言えます。

ドメインを新規取得したほうがよい場合

既存のサイトで検索結果の上位に表示されている状態でも、さらに10位以内に複数のページを表示させたいのなら、新規ドメインの取得をおすすめします。検索エンジンでは、一部を除いて同じドメインのページが複数表示されにくい仕組みになっているので、上位に自社サイトを2つ以上表示させたい場合はドメインを分けたほうが有利です。

スタート前にコンセプトやターゲット層を明確にしておくこと、人員を確保しておくことが大前提です。中途半端に始めて途中で運営や更新が続かないケースは、よくある失敗例として挙げられます。運営を始めたあとは、社内の聞き取りや顧客アンケートなどを実施して情報を集め、コンテンツの内容に反映させていくことが大切です。

検索エンジンの月間検索数や、事業に関連する雑誌・書籍の内容をチェックして人気のコンテンツを探り出す方法もあります。ライバルサイトを分析するScreaming Frog SEO Spider Toolなどを活用する方法もあります。あらゆる方法を駆使してコンテンツの最適化に務めましょう。

関連記事:オウンドメディア制作のルールと注意点を解説 成功事例も紹介

まとめ

オウンドメディアで成功するには、事前のコンセプトや戦略の適切な策定、継続的な改善活動が不可欠です。最初に決めたコンセプトや戦略が正しいとは限らないため、小さい規模からスタートし、読者の反応を見ながら少しずつ変化させていくことをおすすめします。

開発に多くの予算を投じてしまうと、コンテンツを充実させたり改善したりするためのコスト不足を引き起こしかねません。オウンドメディアを成長させるためにも、公開までの予算はなるべく抑えておくのが理想的です。

サイトエンジンではオウンドメディア制作を承っております。制作から運用までトータルなサポートが可能です。詳しくはこちらも合わせてご覧ください。

WordPressでのオウンドメディア制作代行サービス

サイトエンジンでは弊社のWebメディア編集者を貴社のWebメディア編集者としてご利用いただくサービスを行っております。Webメディア編集業務のリソース不足に柔軟にご対応しますので、是非ご覧ください。

Webメディア編集者業務委託サービス