コンテンツマーケティングとは、見込み客が求めている適切な情報を発信することで読者との関係を深め、最終的に顧客となってもらう戦略的なマーケティングのことです。見込み客にコンテンツを見つけて読んでもらうためには、検索エンジンで上位表示されやすくする必要があるでしょう。そのために必要となるのが、SEO対策です。

「SEO対策ってなんだか難しそう」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、守るべきポイントを把握すれば、さほど難しいものではないでしょう。本記事では、コンテンツマーケティング担当者がおさえておきたい基本的なSEOのポイントをご紹介します。ぜひ、今後の参考にしてください。

SEOを意識したページタイトルの設定

SEO対策において真っ先に意識していただきたいポイントとして“ページタイトル”があげられます。ページタイトルとは、HTMLソースの中でタイトルタグに囲われた部分です。コンテンツの内容を示す重要な部分であり、検索結果上にアンカーテキストリンクで表示されています。

タイトルタグで気を付けたいポイントは以下の2点です。

タイトルタグそのものに文字数制限はありませんが、検索結果では全角30文字までしか表示されません。30文字以上は省略されてしまうため、30文字以内におさえた方が効率的です。また、検索結果はざっと斜め読みして、目についたものだけを見るという人もいるでしょう。キーワードを前半に入れることで、人の目につきやすくなり、コンテンツに興味を持ってもらいやすくなります。

記事作成時のh1タグの正しい使い方

検索エンジンは、見出しタグによってコンテンツの階層を意識しています。コンテンツの階層を表すために使用される見出しタグを、hタグといい、h1~h6まで存在します。見出しタグの中でも、SEO的に重要視されているのが、大見出しを表すh1タグです。

検索エンジンは、h1タグに記述された情報をもとにして、どんなコンテンツが書かれたウェブサイトなのか探っています。そのため、h1タグを乱用すると、検索エンジンはページの内容を把握しづらくなるでしょう。Googleもh1タグを複数回利用すると、SEO効果が薄まると明言しているため、1ページに1回の利用が推奨されています。

良質なオリジナルコンテンツ作成すること

コンテンツマーケティングは、ウェブサイトに掲載するコンテンツの価値によって、検索順位に大きな差が出ます。SEO上の大切なポイントは、“良質なオリジナルコンテンツを作成して、適切な手段で検索ユーザーに情報を届ける”ことです。

他人のサイトに掲載されている記事を切り貼りしただけの内容ではオリジナルコンテンツとはいえません。

誰かが掲載している情報を二次利用すると、文章の重複からコピーコンテンツと判断され、サイトの評価が下がってしまうことも考えられます。ライティングの際は複数の情報をソースとして真偽を確かめつつ、より読み手に取って有益な情報になるよう、校正や文章の内容を変えたり、ターゲットに合わせた言い回しや解説を加えるようにしましょう。

専門的な書籍に書かれた情報は、他のウェブサイトで掲載されている情報よりも希少性が高く、情報価値が高いものもあります。webだけではなく、場合によっては書籍なども参照し、ターゲットとなるキーワードに関して必要な情報をそろえたコンテンツを作るように心がけましょう。

URLにSEO効果はあるのか

Googleは、コンテンツと関連する単語をURLに使用することを推奨していますが、それがそのまま検索順位に影響するような効果があると具体的には明言していません。 しかし、コンテンツと関連する単語を使用することで、Googleのクローラーに対して、記事の内容を伝えることができるため、多少なりとも間接的なSEO効果があると考えられます。

URLは、英語と日本語のどちらがおすすめ?

SEOを意識する場合、URLは、日本語と英語なら、どちらの方が有利なのでしょうか?たとえば、下記のドメインを比較してみましょう。

https://example.com/マンション売却/

https://example.com/apartment-sales/

このように比較すれば、日本語表記の方が検索結果で目立ちやすくなります。URLの視認性も高くなり、コンテンツの概要がすぐに把握できるでしょう。しかし、日本語URLには、1つ欠点があります。それは、ブラウザー表記の問題です。

ブラウザーによっては、非常に長い英数字が文章の末尾に表示されるため、ユーザーはどのようなコンテンツなのかまったく分からなくなります。ユーザーにエラーサイトと疑われるくらいなら、英単語による表記にした方がよいでしょう。

最初は、内部リンクによる対策を徹底する

SEO対策には、大きく分けて内部対策と外部対策があります。長年コンテンツマーケティングを展開すると、必然的に良質なコンテンツがたまり、アクセスの増加とともに外部から被リンクが獲得できるでしょう。一般的に、外部サイトに向けた被リンクによる対策を外部対策といいます。

しかし、ウェブサイトを立ち上げたばかりではアクセスがほとんどないため、外部対策による効果が期待できません。かわりに、最初は内部対策を意識してリンクを張り巡らせましょう。内部対策なら、自分で自社サイトの関連ページをリンクさせるだけなので、誰でも実践できます。

内部対策を意識することでユーザーの離脱率が下がり、滞在時間も伸びるためSEO上、高い効果が期待できます。

キーワードの盛り込みすぎに気をつける

記事コンテンツを制作する場合、キーワードの入れすぎに注意してください。特定のキーワードで上位表示させたいがため、コンテンツの中にキーワードをたくさん盛り込んでいませんか?Googleは、特定のキーワードを必要以上に利用する行為に対してペナルティを与えています。

最近の検索結果では、必ずしも検索している単語そのものをたくさん掲載しているサイトを上位表示しているわけではありません。ユーザーが検索キーワードから、関連する必要情報がどれくらい充実しているか、ということに重きが置かれています。つまり、ユーザーがどのような関連情報を求めているかということが重視されているのです。

例えばサッカーに関するページで、サッカーという言葉を羅列すればいいわけではありません。シュート、テクニック、スパイクやボールなどの道具に関するコンテンツ、プロの試合結果など、サッカーに興味があるユーザーが興味を持っている情報を集め、サイトを訪れたユーザーが有益な情報を得られるようにしておくことが重要です。

適切な文字量を心掛ける

「コンテンツの文字量が多ければ、検索結果で上位表示できる…。」と聞いたことはありませんか?確かに、1000文字の記事と4000文字の記事を比較したとき、文字量の多い記事は、検索結果で上位表示されやすいでしょう。

これはユーザーが検索するキーワードに対して必要な情報を集めて行った結果、記事が長くなる、という現象が起きるためです。情報が有益であればユーザーが滞在する時間も伸びるため、検索エンジンからのサイトの評価も高くなります。

しかしやみくもに4000文字や10,000文字書けばよいというわけではありません。無駄に長い情報は読み手に負担を強います。ユーザーの離脱が起こりやすくなります。無駄に情報を詰め込みすぎていないか、情報をページごとに分けたほうがよくはないか、などを考えて文章量を決めるようにしましょう。

具体的な文字量は、ライバルページの状況によっても異なります。上位表示させたいキーワードごとにライバルページを調査して、コンテンツのボリュームを決定するのも一つの方法です。

ポイントをおさえて、効果的なコンテンツを作ろう

コンテンツマーケティングを始めたばかりなら、今はコンテンツを制作することに注力しているかもしれません。今回ご紹介した内容は、ウェブ担当者なら最低限知っておいた方がよいことばかりです。徐々に、コンテンツに盛り込んでいきましょう。

あわせて参考にしてください。

オウンドメディアSEOマニュアル 集客を成功させる15の方法

Googleドキュメントをご存知でしょうか。Microsoft Wordによく似た機能を持つ文書作成ソフトです。パソコンだけでなく、スマホやタブレットからも利用することができます。ライセンス料がかからないため、運用コストの面でも魅力があるでしょう。また、ファイルの共有や共同作業のしやすさなど、Microsoft Wordにはないメリットもあり、Googleドキュメントを導入する企業も増えてきました。

しかし、注意すべき点もあります。本記事では、Googleドキュメントとは何か、Microsoft Wordとの違い、使い分けのポイント、より便利に使うための機能などについて記載しました。

Google ドキュメントとは

Googleドキュメントは、ブラウザ上で使える文書作成ソフトです。Googleアカウントがあれば誰でも無料で使用することが可能で、Googleアカウントを利用した共有設定もできます。使い勝手はMicrosoft Wordを想像すると分かりやすいでしょう。

フォントタイプや、サイズ、色の変更といった基本機能はもちろん、余白の変更などができるレイアウト機能、Googleスプレッドシートと組み合わせてグラフが作成できる機能までそろっています。

Googleドキュメントと Microsoft Wordの違い

Microsoft Wordは書類作成に向いている

Microsoft Wordの方が書類を作りやすい機能がそろっています。具体例をあげてみましょう。

- フォントやテンプレートの種類が豊富

- 画像を立体的にするなど、細かな編集が可能

- テキストボックスや透かし文字、装飾文字が作成できる

- 文字や図形の位置を編集できる

- 自動的に文法のミスなどを指摘してくれる

- 縦書きができる

これらは、文章を書くだけなら必要のない機能かもしれません。しかし、会議で使う書類やイベントで利用するチラシを作るうえでは必要となることもあるでしょう。

Googleドキュメントは共有や共同作業に向いている

Googleドキュメントは、容量が実質無制限、文書の共有や共同作業が容易、リアルタイムで保存されるなど、文書を作成することよりもチームで利用することに向いています。

容量が実質無制限って?

GoogleドキュメントはGoogleドライブに保存されますが、Googleドライブの総容量にGoogleドキュメントは含まれません。つまり、実質容量無制限で利用することが可能です。

共有や共同作業がしやすい理由

Googleドキュメントの共有設定は、柔軟性があります。共有する人数が少ない場合や個別に設定したい場合には、アカウント指定で設定するとよいでしょう。多くの人と共有したい場合には、リンクを知っている人のみが見られるように設定すると、個別設定の手間が省けます。共有と合わせて権限の設定も可能なため、編集可能なメンバーを選ぶことも可能です。

共同編集時には、1つの文書に複数の人が同時にアクセスして編集することができ、編集中の箇所には編集している人の名前が表示されます。それぞれの担当箇所を決めて同時進行で処理を行うことで迅速に文書を作成できるため、時間短縮に役立つでしょう。このほか、コメントを残す機能などもあり、メールやチャットを使わずともコミュニケーションを完結させられます。

リアルタイム保存で保存ミスの心配なし

ファイル編集時にはリアルタイムで自動保存されるため、保存忘れによるミスも心配ありません。

覚えておきたい!Googleドキュメントの便利な機能

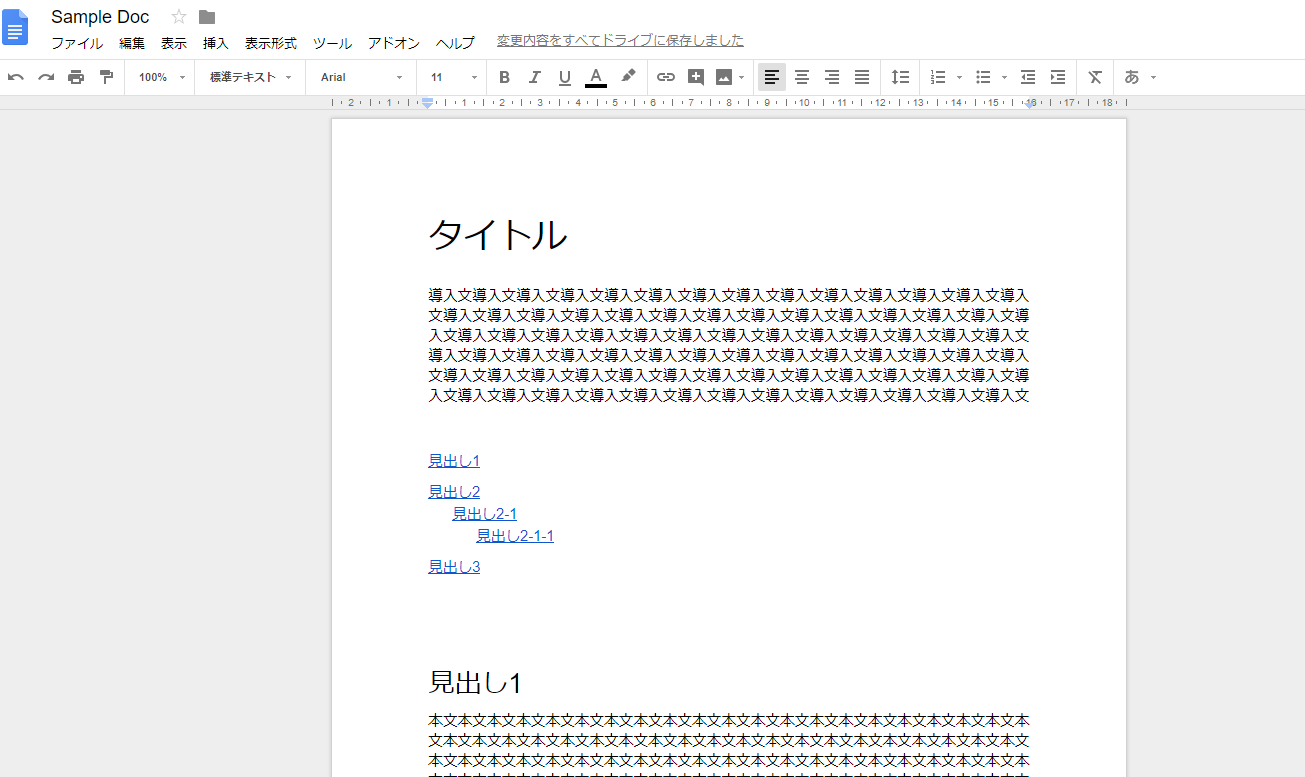

長い文章の時に便利!「見出し」&「目次」機能

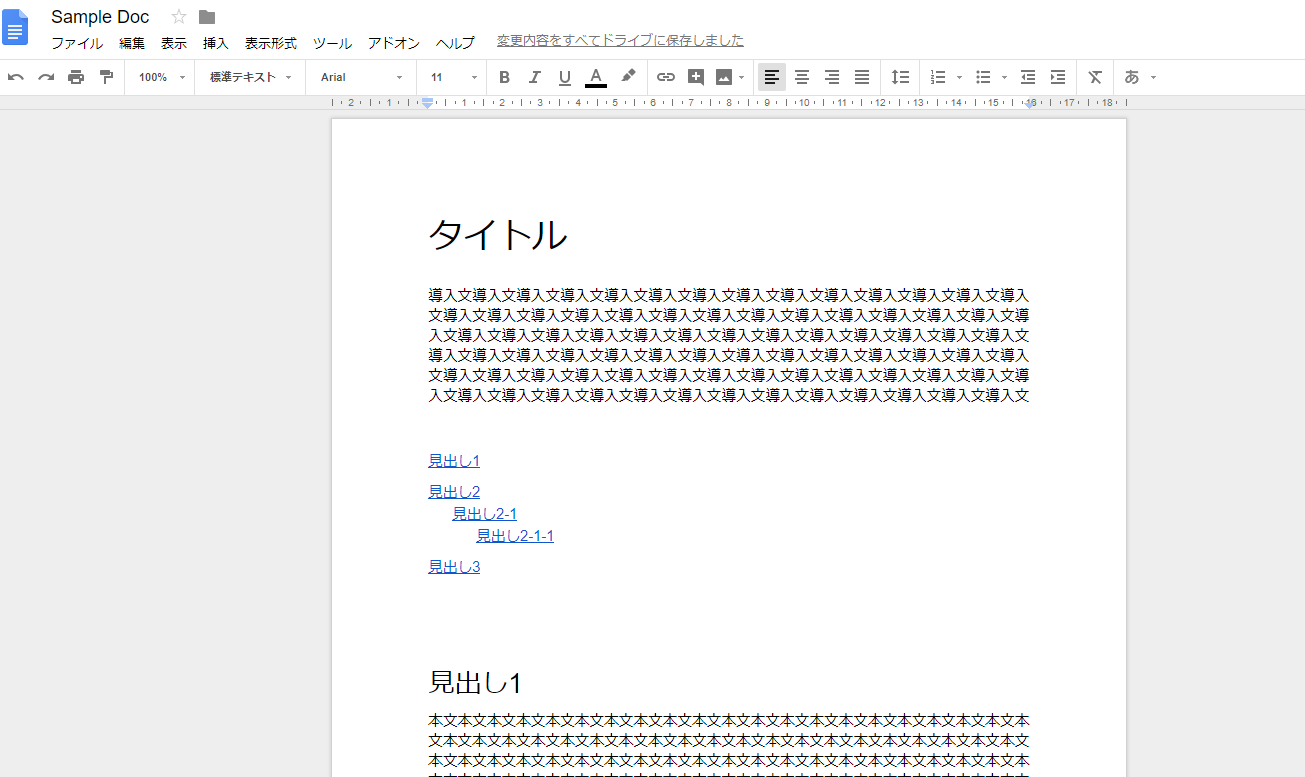

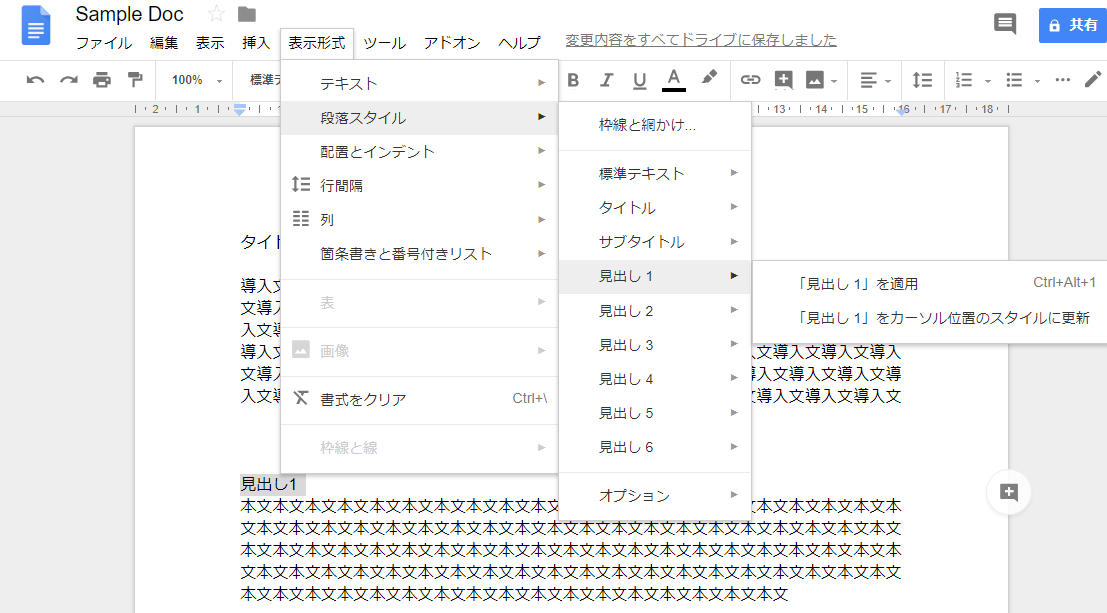

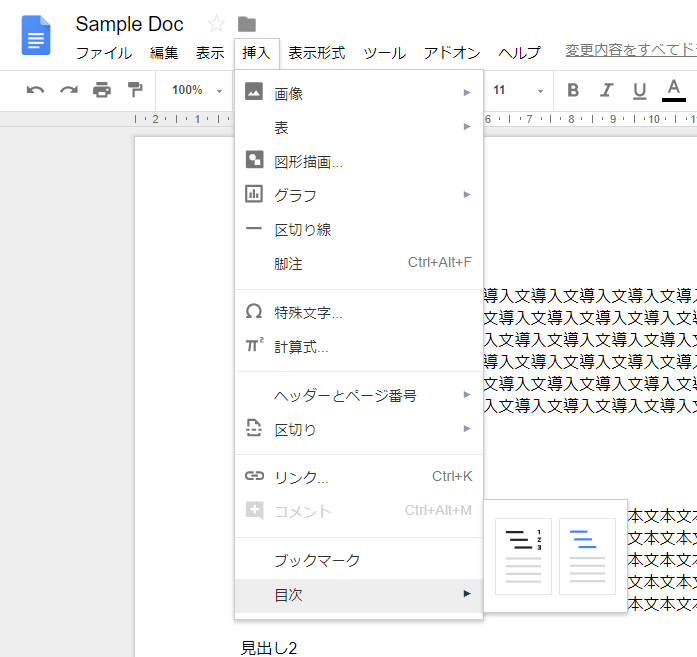

見出しと目次はセットで使おう

「見出し」は、文章内のタイトルなどを見やすくする機能、「目次」は、見出しをまとめて表示する機能です。文章の流れが把握しやすくなるだけでなく、確認したい箇所へ簡単に移動できます。

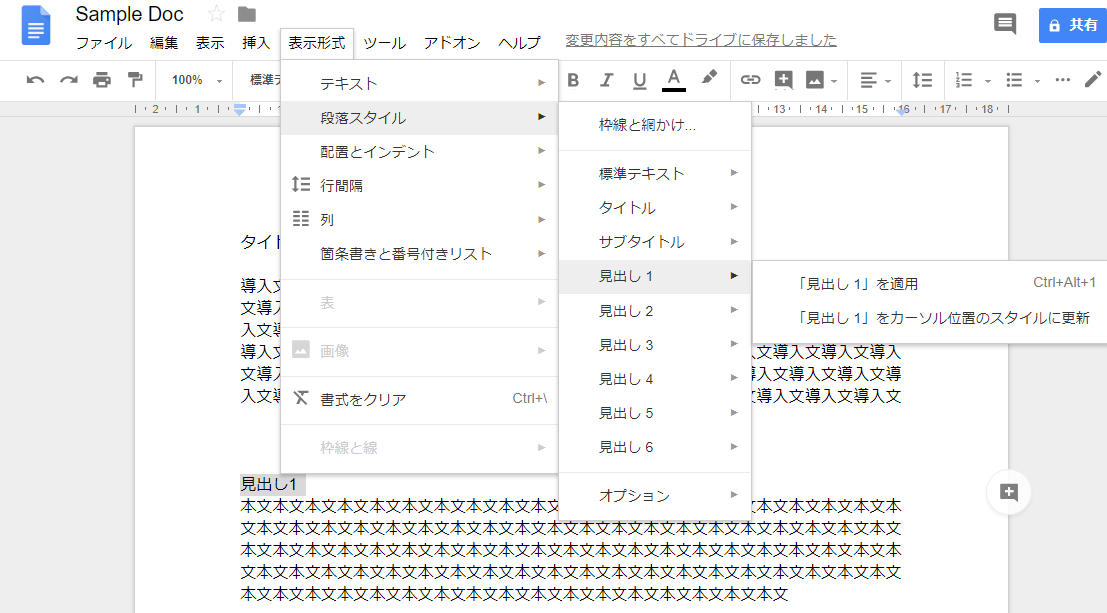

見出し機能

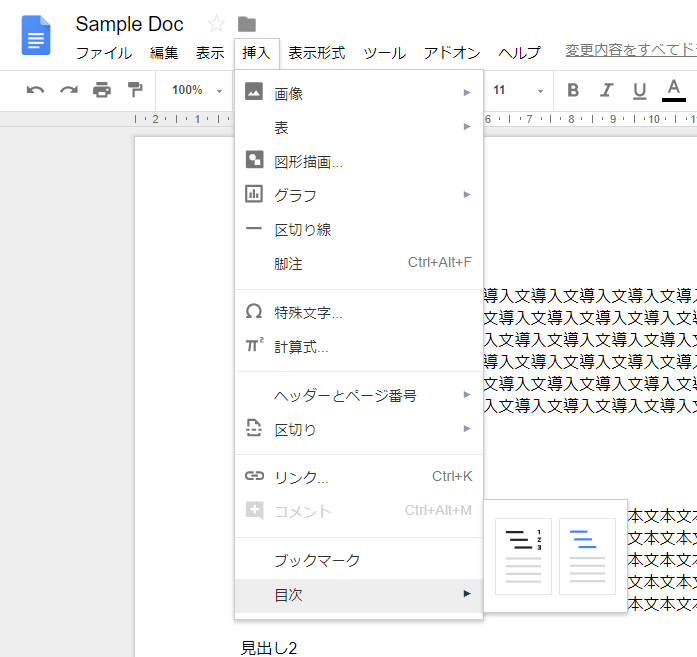

目次機能。利用する場合には、先に見出しを作りましょう

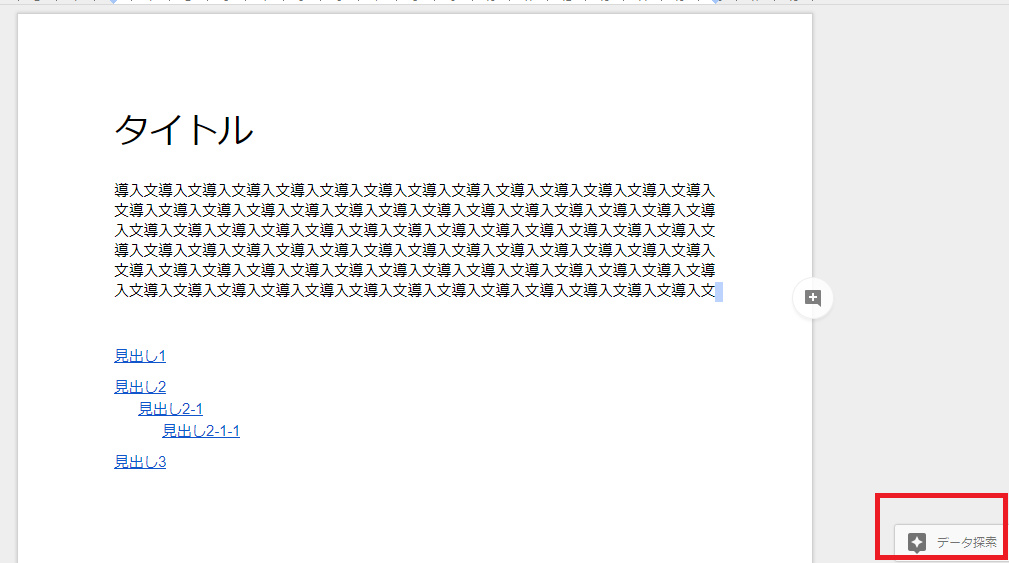

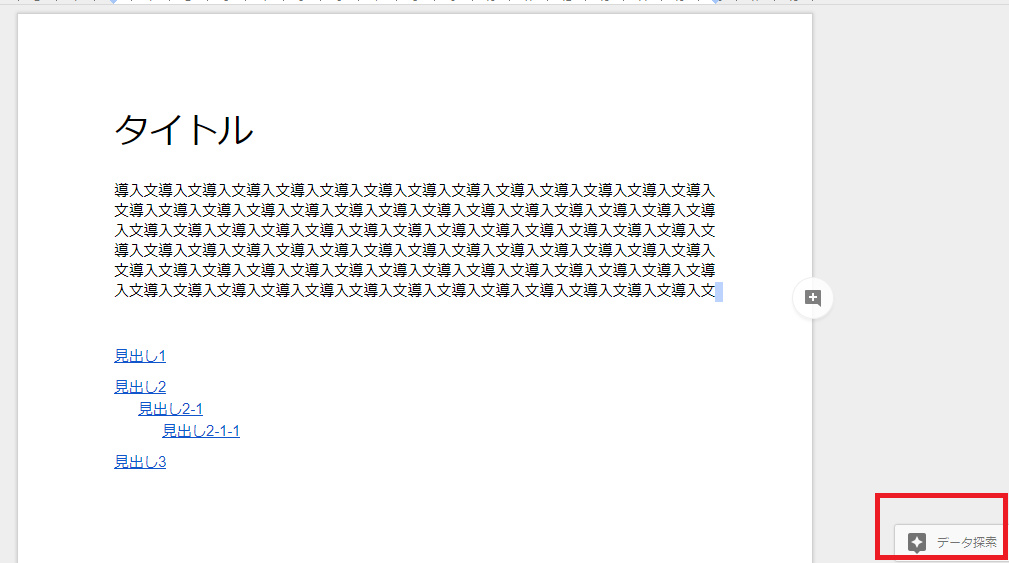

「データ探索」は、ちょっと調べたいときに便利

すぐに調べられて便利

「データ探索」は、小さなウインドウで文章に使用されている単語などをGoogle検索できる機能です。文章内の言葉について簡単に調べることができるため、言葉の誤用を確認したいときなどに便利でしょう。

「オフライン編集」があれば、インターネット接続ができなくても大丈夫

オフライン編集は事前設定が必要

「オフライン編集」があれば、外出先などでインターネット接続ができないときでも文書の編集ができます。使い方も簡単、Googleドライブの設定で「オフライン同期」をチェックしておくだけです。オフライン中に行った編集内容は、オンラインになったときに自動でGoogleドライブに同期されます。

ただし、違う端末からそれぞれ異なる編集作業を行っていると、同期のときに重なったデータが消える可能性もあるでしょう。違う端末を使ってオフライン編集を利用する場合や、複数人でオフライン編集を行う予定がある場合には注意したい点です。

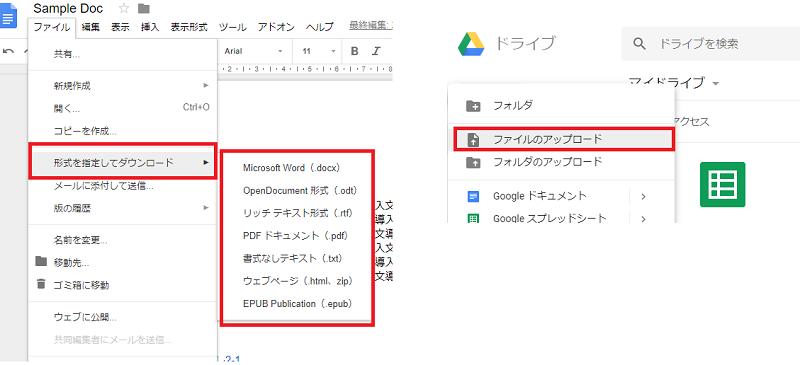

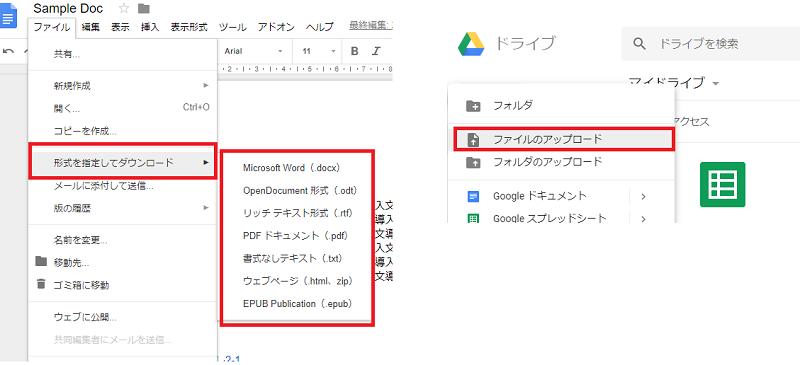

Office製品との互換性あり!インポート&エクスポート機能

PDFやテキストにも対応

GoogleドキュメントはOffice製品との互換性があります。インポート機能を使ってMicrosoft Wordをアップロードすれば、Googleドキュメントとして利用可能です。逆に、エクスポート機能を使ってGoogleドキュメントをMicrosoft Wordとしてダウンロードできます。

対応しているのはMicrosoft Wordだけではありません。インポート・エクスポートともに、OpenDocument、リッチテキスト、PDF、テキスト、ウェブページ、EPUB Publicationに対応可能です。ただし、インポート・エクスポート後のファイルに注意しなければなりません。

Microsoft Wordの装飾など、Googleドキュメントにはない機能で作成した部分は、インポート後に消えてしまうでしょう。また、エクスポートしたら数字や一部の記号が消えてしまったという不具合もありました。インポート機能とエクスポート機能を使う場合には、インポートまたはエクスポートした後のファイルをよく確認しましょう。

目的に合わせて使い分けよう

Googleドキュメントは、簡易的なワープロ機能が欲しい場合や、誰かと文書を共有したい場合に向いています。一方Microsoft Wordは、文章の体裁を整えたい場合に向いているといえるでしょう。コスト面だけでなく、機能や用途に合わせて使い分けることで、より業務が効率化できるでしょう。

気軽にライティングの仕事がしてみたい、家事の合間にちょっとしたお小遣い稼ぎをしたいという方にオススメなのが、「クラウドソーシング」です。既にライターとしてお仕事をされている方はもちろん、学生や主婦にも気軽に始めやすいのが人気の秘密です。

しかし、「ライティングを始めるならどのサイトがよいのか?」など、初心者には分からないことも多いでしょう。本記事では、そんな「気軽にライティングを始めたい」という方に、すぐにでも始められるオススメのクラウドソーシングサイトをご紹介していきたいと思います。

在宅での仕事に挑戦したいという方、空いた時間でお小遣い稼ぎしたいという方は、ぜひこの記事を参考にしてください。

クラウドソーシングとは

「クラウドソーシング」は、英語で「クラウド(群衆)、ソーシング(発注)」という意味を持っており、直訳すると、「群衆やその他大勢に発注する」という意味です。その名が示す通り、ネット上にあるサイトを介して、依頼主が受注者へと仕事を発注するところから、この「クラウドソーシング」という名前がついています。ライティングの他にも、アンケート調査や、資料作成などさまざまな業務が業務委託契約という形で募集されています。かつてこういった細かな業務単位の仕事の発注は、依頼者が作業者を見つけるのも難しく、また決済の手間や、複数の作業者とのやり取りの負担から、あまり一般的ではありませんでした。契約、業務に関するやり取り、納品、決済までがほとんどクラウド上で完結するこの仕組みにより、多くの方が隙間時間などを使い働くことができるようになりました。

仕事を発注する側にとってもアルバイトなどで長期的な雇用をする必要がなく、スポット的に働いてもらえる方を探すこともできるこの仕組みは大きなメリットがあります。まさにインターネット時代の働き方と言えるでしょう。

仕事の流れはいたって簡単です。まず、自分のやりたい仕事を検索し、受けたいと思った案件をサイト上で受注申請します。発注者と契約が結べたら仕事を開始し、完成したらサイト上に納品をします。(案件により直接メールなどでやり取りする、もしくはインタビュー記事のように現地に出向き作業するものもあります。)最後に発注者から報酬を受け取って完了です。

「クラウドソーシング」のサイトには、デザインや翻訳など多様な仕事がそろう「総合型」、1つの仕事に特化した「特化型」などいろいろあります。本記事で紹介するサイトは、「クラウドソーシング」の中でもおすすめのランサーズ、クラウドワークス、かくたま、shinobiライティング、シュフティ、サグーワークスの6つです。

ランサーズ(LANCERS)

クラウドソーシングの老舗サイト

出典:https://www.lancers.jp/

型:総合型クラウドソーシング

登録:無料

依頼件数:184万件

報酬:現金制、1000円から換金可

システム利用料:報酬の20%

特徴:日本で初めてのクラウドソーシング

ランサーズは、ライティングやデザインなどの多様な仕事を扱う「総合型」クラウドソーシングです。その歴史は長く、10年もの歴史があります。いわば「老舗サイト」であり、規模は日本最大級です。

日本最大級のサイトということもあって、依頼件数は184万件を超えます。たくさんの仕事から自分のやりたいと思った仕事を選べるのが強みといえるでしょう。

クラウドワークス(CrowdWorks)

安心感のある仮払い方式が特徴

出典:https://crowdworks.jp/

型:総合型

登録:無料

依頼件数:173万件

登録者数:170万人

報酬:現金制、1000円から換金可

システム利用料:報酬の20%

特徴:仮払い方式という独自の支払いシステムが導入されている

クラウドワークスは、ランサーズと同じく多くの仕事を取り扱う「総合型」のクラウドソーシングです。現在までの依頼件数は173万件と豊富で、ランサーズの次に規模の大きな総合型サイトといわれています。

仮払い方式という、珍しい支払い方式を導入しており、仕事を開始する前に、クラウドワークスが依頼主から報酬を預かっておくというシステムです。納品したのに報酬が支払われないという心配はなく、安心して仕事ができるでしょう。

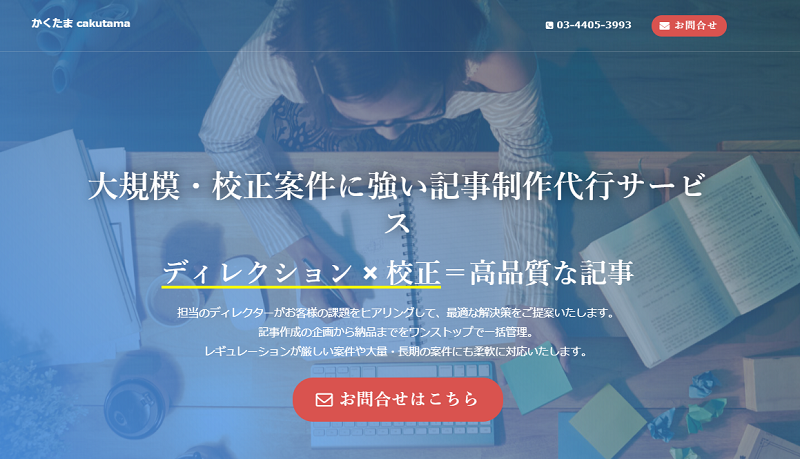

かくたま

高めの報酬が魅力的

出典:https://cakutama.com/

型:ライティング特化型

登録料:無料だが、登録する際にテストライティングあり

登録者数:1600人

報酬:現金制、何円からでも換金可

システム利用料:無料

特徴:記事の単価が1文字1円以上~と高単価

かくたまは、ライティングの仕事だけを取り扱う「特化型」のクラウドソーシングです。かくたまで仕事を始めるためには、テストを受けて合格する必要があります。仕事開始の難易度が少々高めですが、ライティングの文字単価が1円からと、他サイトと比べて報酬単価が高めです。

Sinobiライティング

ライティングツール完備で便利

出典:https://crowd.biz-samurai.com/

型:ライティング特化型

登録料:無料

登録者数:43万人

報酬:ポイント制(BIZ SAMURAIポイント)2P=1円、500円から換金可

システム利用料:無料

特徴:サイト内にライティングページをそなえている

Sinobiライティングは、かくたまと同じくライティングに特化している「特化型」のクラウドソーシングです。報酬は現金払いではありません。「BIZ SAMURAI ポイント」という独自のポイントで管理をしており、「BIZ SAMURAI ポイント」は、現金や景品と交換することが可能です。

サイト内に、ライティングのためのページをそなえているため、ワードやエクセルなどの別のツールを用意してライティングするという手間もかかりません。このサイトだけで簡単にライティングに取り掛かれることが強みです。

シュフティ(shufti)

マニュアル付き案件多数

出典:https://www.shufti.jp/

型:総合型

登録料:無料

登録者数:37万人

報酬:現金、1000円から振り込み可

システム利用料:報酬の10%

特徴:家事や掃除代行など、主婦をターゲットにした仕事が多い

シュフティは、主婦の方をターゲットにした「総合型」のクラウドソーシングです。ターゲットは主婦ですが、男性や学生など、主婦以外の方でも登録できます。

システム利用料は、ランサーズやクラウドワークスと比較すると少し安めです。ライティング未経験の方でも簡単にできるようなマニュアル付きの案件が多く、初心者には始めやすいクラウドソーシングといえるでしょう。

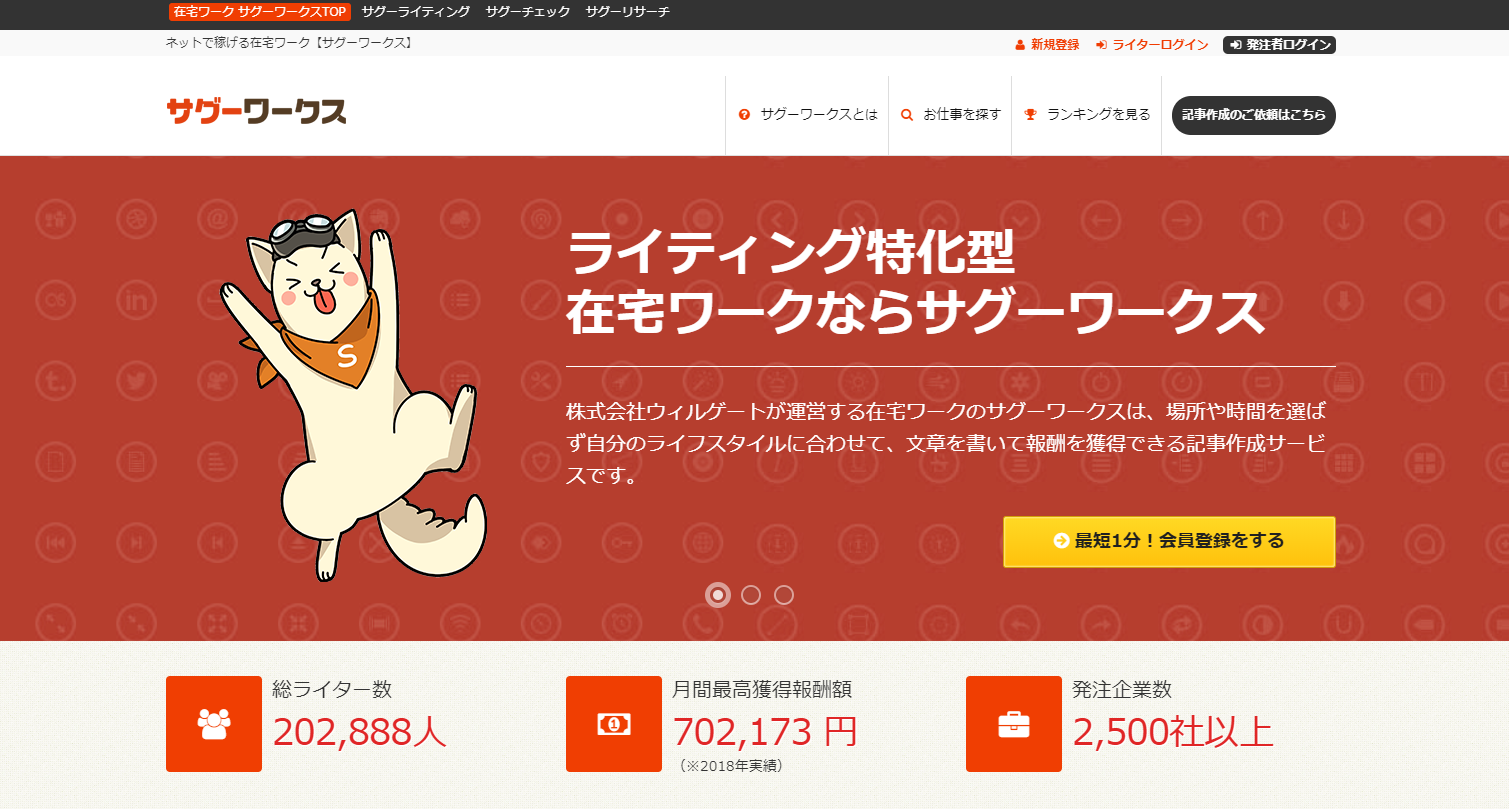

サグーワークス

目指せプラチナライター

出典:https://works.sagooo.com/

型:ライティング特化型

登録料:無料

登録者数:18万人

報酬:ポイント制、1P=1円、1000円から換金可

システム利用料:無料

特徴:ライティング特化型だが校閲・記事チェックなど種類が豊富。プラチナライターという高単価の制度を導入している

サグーワークスは、ライティングに特化した「特化型」クラウドソーシングです。shinobiライティングと同じくポイント制で、1P1円として、現金やAmazonギフト券と交換できます。

サグーワークスの特長は、プラチナライターテストに合格したライターのみが利用できる高単価ライティングという独自のシステムです。1文字1円以上の案件が豊富にあるため、在宅でしっかりと稼ぎたい方にはおすすめのサイトでしょう。

まとめ

初めてライティングを始めてみたいという方に、おすすめのランサーズ、クラウドワークス、かくたま、shinobiライティング、シュフティ、サグーワークスについてご紹介しました。それぞれに独自の特徴があり、システムや報酬にも違いがあります。

それぞれの特徴をふまえながら、ご自身に合ったクラウドソーシングを選び、ライティングを始めてみてはいかがでしょうか。

「ホームページを無料かつ簡単に作りたいけれど、サービスが色々ありすぎてどれを選んだらいいのか分からない…」とお悩みではありませんか?無料でホームページを作ることのできるサービスはたくさんありますが、どれが自分に合っているか分からない場合もあるでしょう。

「試しに使ってみたけれど、思ったのとは違った…」という経験をした人もいるかもしれません。本記事では、無料かつ簡単にホームページが作れるサービス6つを、サービスの特長やサポート体制などと合わせて紹介します。

また、実際にホームページを作成するうえで知っておきたい手順や、ホームページ作成で気を付けたいポイントも記載しました。本記事がホームページ作成の一助になれば幸いです。

ホームページ作りの手順を確認しよう

オーソドックスなホームページ作りの手順は、以下の通りです。

- ホームページの目的・ボリューム(ページ数やメニュー項目など)の設定

- サーバーの確保・素材(ロゴ画像や写真、テキスト原稿など)の調達

- ホームページ作り

- 公開・運用

数ページ程度のホームページでも、数千ページにもなるポータルサイトでも、ほぼ同じ工程で作成します。「簡単にホームページが作れる」と紹介されているサービスの多くは、1~4の工程のうち、主に2と3の工程を楽にしてくれるものです。

もう少し具体的に説明すると、ホームページのデータを預かってくれるサーバーがあり、デザインやコーディングが既に済んでいるテンプレート(ひな型)も用意されています。たいていは、こうしたセットが無料で提供されていて、会員登録するだけで使うことが可能です。

注意!サービス選びの前にやっておきたい2つのこと

早速サービス選びに取り掛かりたい人もいるかもしれません。しかし、少し待ってください。最初に、やっておきたい2つのことがあります。1つは工程1の「ホームページの目的・ボリューム(ページ数やメニュー項目など)の設定」、もう1つは「ラフ設計」です。

1.まず、ホームページの目的・ボリュームの設定を行おう

簡単にホームページが作れるサービスでは、すぐに使えるテンプレートが用意されていることをお伝えしました。つまり、会員登録を済ませた後、最初に頭を悩ませる作業は「テンプレート選び」になることが多いでしょう。

しかし、ホームページの目的を設定せずに好みのままテンプレートを選んでしまうと、必要な機能がつけられない、カスタマイズが大変になるなどの問題が発生しかねません。テンプレートや文字の色など、デザインに関することは後から決めても問題ないため、先にホームページの目的を明確にし、必要な設定を行いましょう。

また、自分にとって必要なテンプレートがあるかどうかは、サービス選びのポイントの1つでもあります。「せっかく登録したのに目的にそぐわず使えなかった…」なんてことにならないよう、しっかり準備しましょう。

ホームページの目的って?

ホームページの目的とは、ホームページを作成することによって自分が得たい結果です。

例を挙げてみましょう。

- ホームページで集客したい

- ホームページで自分の作ったものを売りたい

- ホームページで自分たちの活動をアピールしたい

これらの目的によって、ホームページのデザインや掲載内容は異なるでしょう。

続いてやりたいボリュームの設定

ホームページにどのくらいの情報を載せたいのかを検討しましょう。

テンプレートによっては、メニュー項目に制限がある場合もありますし、ホームページ作成サービスによっては、ページ数によって料金が変わるところもあります。

ホームページ作成の目的を思い出しつつ、

- 何をアピールしたいのか

- アピールのためには何をどのくらい載せたらよいのか

- どのくらいのボリュームなら読んでもらえそうか

などを検討するとよいでしょう。

2.サービス選びの前にやっておきたいラフ設計

「1.ホームページの目的・ボリューム設定」という作業をプロに頼む場合は、Webディレクターが請け負ってくれます。その場合は、「こんなページを作ってこう使いたい」とリクエストを出すだけで済みますが、自力で行う場合は自分自身が「Webディレクター」にならねばなりません。初心者にはなんだか難しそうですよね。しかし、大丈夫です。

チラシの裏などでかまわないので、手描きで自分が作りたいホームページをラフスケッチしてみましょう。まず、チラシの裏にホームページをイメージした四角い枠を描きます。続いて以下の2点を配置してみましょう。

- 必要なメニュー項目

- ホームページに掲載したいコンテンツ(地図、動画、プロフィール写真など)

これだけでも、ホームページの完成図がつかみやすくなります。この作業は「ワイヤーフレーム」と呼ばれるもので、プロのWebディレクターも行う作業です。

今回行うことはプロのまねごとですが、この作業を行うだけで作りたいホームページの形がより明確になることでしょう。全然アイディアが出てこないという場合には、同業者のホームページを参考にするのも1つの方法です。

初心者でも簡単!無料でホームページを作れるサービス6選

ベーシックなサービスが無料で使えて、Webコーディングやデザインの知識がなくても、簡単にホームページが作れるサービスを6つ選びました。初心者にとって使いやすいかどうかのポイントとして、「サポート体制」や「SNSとの連携」もまとめましたので、サービス選びの参考にしてください。

Wix(ウィックス)

ドラッグ&ドロップで簡単にできる!

出典:https://ja.wix.com/

Webサイトビルダーとして有名なWixです。海外のサービスですが、日本語対応しているので問題なく使えるでしょう。会員登録後は、すぐテンプレートを選ぶことができます。ベースとなるテンプレートデザインを選んだ後は、使い方の動画が日本語音声と共に流れるため、初めての人でも編集のイメージが湧きやすいでしょう。

テンプレートは、個人向けからビジネス向けまで充実しています。デザインテイストはやや海外風ですが、ランディングページ(1ページだけのPRサイト)用のテンプレートなどもあり、用途に応じたページを作ることができるでしょう。

〇無料プランには広告表示あり

〇サポート体制:基本的にはWebマニュアルやFAQを参照して自己解決(内容は充実)

〇その他の特徴:SNS連携可・独自ドメイン可(有料プラン)・ネットショップ可(有料プラン)

Jimdo(ジンドゥ)

数回クリックするだけで完成するお手軽さ

出典:https://jp.jimdo.com/

ドイツ発のサービスですが、全て日本語に対応しています。会員登録が済むと、対話形式で作成を誘導してくれるほか、「レイアウトは後からでも変更できます」など、ちょっとしたコメントに初心者への親切が感じられるでしょう。豊富なテンプレートに、個人向けでも使いやすそうなレイアウトもJimdoの魅力です。また、直感的な操作性は初心者にもやさしく、利用しやすいといえます。

〇無料プランには広告表示あり

〇サポート体制:基本的にはFAQやフォーラムを検索して自己解決(内容は充実)。それでも解決できなかった際はメールフォームも用意されています。

〇その他の特徴:SNS連携可・独自ドメイン可(初年度無料)・ネットショップ可(無料)・日本語フォントが選べる有料プラン有

Ameba Ownd(アメーバ オウンド)

シンプルでおしゃれなサイトにしたいならAmeba Ownd

出典:https://www.amebaownd.com/

アメブロでお馴染みの、株式会社サイバーエージェントが提供している無料ホームページ作成サービスです。

使い方も簡単で、会員登録を済ませたらテンプレートを選んでいきます。対話形式で誘導してくれるので、初めての人でもさほど難しくはないでしょう。テンプレートの充実は今後に期待したいところですが、全体的にオシャレなイメージです。

〇無料プランには広告表示あり

〇サポート体制:メールフォーム問合わせ可

〇その他特徴:SNSとの連携可・独自ドメイン可(無料)・ネットショップ可(無料)

Webnode(ウェブノード)

無料でも広告非表示がうれしい

出典:https://www.webnode.jp/

Webnodeは世界中で利用されているウェブサイトビルダーで、日本語にも対応しています。会員登録を済ませると、対話形式でホームページ制作が進んでいきます。テンプレートも揃っていて、編集は直観的に操作できるので初心者の人でも使いやすいでしょう。また、無料でも広告非表示であるため、サイトデザインにこだわりたい人にとってはうれしいサービスといえます。

難点をあげるとすれば、無料プランでの制限が多いことでしょうか。例えば、コンタクトフォームが使えない、ネットショップには対応していないなどです。しかし、これらのサービスが不要なのであれば、問題ないでしょう。なお、有料プランにはデータのバックアップなど魅力的なサービスもあります。まずは無料で使ってみて、気に入ったら有料にしてみるのもよいかもしれません。

〇無料プランでも広告表示なし

〇サポート体制:メールフォームでの問い合わせ・メールでの問い合わせ

〇その他特徴:独自ドメイン可(有料)

BiNDクラウド(バインドクラウド)

質問に答えるだけでできる!

出典:https://bindcloud.jp/

BiNDクラウドは、株式会社 デジタルステージが提供するWeb上で使えるホームページ作成サービスです。BiNDクラウドの特徴は、「質問に答えるだけで自動的にホームページを作ってくれる」機能でしょう。

目的や好みの色などの質問に一通り答えるだけで、自動的にホームページ作成が開始、ホームページができ上がるまでの待ち時間には、動画でホームページの編集についてのレクチャーについて知ることができます。

試しに作成してみましたが、完成したホームページは、デザイン・内容ともによくできていて驚きました。残念な点をあげるとすれば、でき上がるまでに少々待ち時間がかかること、カスタマイズ画面が初心者には少々難しいことでしょうか。

また、BiNDクラウドが無料で使えるのはエントリーコースの初年度のみです。2年目以降は有料ですが、税抜き480円/月と比較的安価で利用できます。

〇無料期間中は広告表示あり

〇サポート体制:メールフォーム(ただし無料期間中は使用不可)

〇その他特徴:無料でオンライン講座を受講できる

ペライチ

ランディングページを作りたいならペライチ

出典:https://peraichi.com/

最後に、少し変わったサービス「ペライチ」をご紹介します。「ペライチ」は、ランディングページ(ある製品やサービスなどのPRや販売のために専用に作ったページ)に特化したホームページ制作サービスです。

「だれでもあっという間にホームページが作れます」とうたっているだけあって、本当にあっという間に実用的なページを仕上げて公開できます。テンプレートのラインナップも実用性重視です。オシャレ、クールなテンプレートを求める人にはもの足りないかもしれません。また、無料で利用できるのは1ページまでである点にも注意が必要です。

〇無料プランには広告表示あり

〇サポート体制:自動チャットサービスおよび、メールフォームでの問い合わせ可

〇その他の特徴:SNSとの連携可・独自ドメイン可(有料)・アクセス解析可(無料)

しっかり準備をしたら、さっそく作ってみよう

無料で簡単にホームページを作れるサービスを6つご紹介しました。しっかり準備を整えたら、さっそく作ってみましょう。今回取り上げたサービスは、どれも簡単にできるものです。しかし、初めて利用するサービスやツールには戸惑うこともあるかもしれません。そんなときは、ホームページ作成作業で悩んだら、サポートやマニュアル、オンライン講座などを活用してみましょう。

かくたまブログは、サイトエンジン株式会社が運営するWebライター応援メディアです。

オウンドメディア や自社サイトの運用に悩むディレクション担当者やライターの悩みを減らすための情報をお届けしています。