ライティングしていても、書くことがうまくまとまらず、途中で手が止まって予想外に時間がかかってしまうことがあります。ライターなら、だれもが一度は経験したことがあるのではないでしょうか。ライティングの仕事は納期が決められていることがほとんどで、制限された時間内に仕上げる必要があります。ライターなら誰しも納期の期限を守りつつ、時間単価を上げるためにも、できることならライティングのスピードを上げて速く効率的に書けるようになりたい、と思われるでしょう。効率的なライティングをして納期までに余裕ができれば、見直しや書き直しに時間を使うこともできるのでライティングのクオリティを上げることもできます。

ライティングのスピードは、経験やスキルだけでなく、ちょっとしたコツを知っているかどうかで大きくかわります。そこで、今回は速く書くためにライターならぜひ覚えておきたいライティングのコツをご紹介します。

スピーディーにライティングをするコツ

ライティングのスピードは、ライティングを始める前の準備によっても変わってきます。何も準備をせずにいきなりライティングをしてしまう人の特徴は、書き出したのはいいものの途中で書けなくなって情報収集に切り替え、また書き出しては行きづまって情報収集をする…というものです。これでは時間がかかってしまうばかりか、一貫性のない文章になってしまいがちです。そこで、事前の準備も含めてライティングのスピードアップのためにできることを確認してみましょう。

最初に作るべきはタイトル!その理由とは

効率よく書くためには、最初にタイトルを決めることが重要です。最初にタイトルを決める理由は、文章の方向性を決めることにあります。方向性が決まっていないと、書きながら自分自身が迷子になってしまい、内容がまとまらなかったり、手がとまったりしてしまう原因となるでしょう。

最初に作るタイトルは、仮タイトルでも構いません。特にキャッチーなタイトルを作るのが苦手という人は、書き上げた後に正式なタイトルを付けた方がよいでしょう。また、原稿を仕上げた後の方がタイトルをつけやすいという人も、仮のタイトルにしておいた方が無難です。

仮のタイトルをつける場合には、指定されたテーマやキーワードをもとに方向性が分かるようにしましょう。たとえば、テーマが「婚活」、キーワードが「婚活」、「30代」、「服装」の案件があったとします。キーワードを組み合わせ「30代女子が婚活パーティーで着るべき服装とは」などとしておきます。これだけでも方向性は分かるため、完成後によりキャッチーなタイトルをつけましょう。

箇条書きでアウトラインを作ろう

タイトルを決めたら、次はアウトラインを作りましょう。アウトラインを作らずにいきなり書き出してしまうと、内容がまとまらなかったり、全体のバランスが悪くなってしまったりします。アウトラインを作るといっても、難しく考える必要はありません。テーマに関して調べながら、盛り込むべき内容を箇条書きで書き出していくだけです。

あわせて、簡単な見出しも作るとよいでしょう。この段階で作る見出しも仮の見出しでかまいません。案件によってはすでに見出しが決まっていることもあります。見出しが決まっている場合には、見出しにそってアウトラインを作成していきましょう。

見出しや内容を箇条書きにすることにより、おおよその内容が見えてきます。アウトラインを作っておくことで、内容がまとまらない、内容に悩んで手が止まってしまうなどという事態を防ぐことができるでしょう。アウトラインが完成したら、箇条書きにした内容をベースに、本文を組み立てていくだけです。必要な文字数に合わせて、肉付けしていきましょう。

書くべき内容を事前に調査する

小見出しができたら、その小見出しに合わせて書くべき情報を集めます。こうして文章全体の骨子が出来上がると、何を書くかが明確になるので、ライティングの途中に何を書いたらいいか分からなくなり、途中で考え込んでしまう事態を避けることができます。小見出しから考えを膨らませて文章を肉付けしていくだけで、要点が伝わりやすくまとまりのある文章に仕上げることができるでしょう。

習慣にすべきは情報収集!ニュースやSNSを利用しよう

ライティングの仕事の中には、トレンドに関する案件も多くあります。ニュースや新聞などで最新情報に目を通す習慣をつけておきましょう。少しでも知っていることを調べるのと、まったく知らないことを調べるのでは、必要となる時間もかわってきます。また、世の中のニーズが分かると、より説得力のある文章が書きやすくなるでしょう。

余裕があれば、SNSなどを利用して話題のトピックスに対する意見に目を通しておくのもおすすめです。メリット・デメリットについて書きやすくなりますし、視野を広げる手助けにもなります。また、異業種交流会などを通じて、普段は出会わない業種の人と会うのもよいでしょう。新しいものの見方を知ることができるため、違った角度から文章を書く手助けとなります。

ライティングに集中できる環境を整える

ライティングのスピードは、どれだけ集中する時間を作れるかにも関係しています。集中しやすい環境づくりが重要です。

考えや言葉をうまくつなぎ合わせ、分かりやすい文章にする作業には、集中力が欠かせません。集中しやすい環境の条件は人によってさまざまです。自分が集中しやすいのはいつどんな所かを知っておき、ライティングをするときには集中できる環境を用意してください。

朝の早い時間に頭がさえている人もいれば、夜の方が仕事ははかどるという人もいます。

場所も重要です。自宅の静かな環境が理想という人もいれば、音楽のかかった外のカフェの方が集中しやすいという人もいるでしょう。パソコンさえあれば仕事ができるライティングなら、自宅、図書館、カフェなど、好きな場所を選んで働けます。

さらに余裕があるなら、使用するモニターやキーボードなどにこだわってもよいでしょう。自分が集中しやすい環境を整えるだけでも、ライティングのスピードは速くなります。

スピードを重視しても気を付けるべきこと

ライターとして早くに原稿を仕上げて納期を厳守できるというのは重要なことですが、スピードアップを意識するとミスも起こりやすくなります。短時間で終わらせようとすることを重視するあまり、誤字や脱字が増えないように気をつけましょう。

一つ記事が完成したあとには、必ず文章をチェックする時間を取って、誤字や脱字、不要な言い回し、正確ではない情報が含まれていないかなどを確認します。書き手ではなく一人の読み手となって、客観的に文章を注意深く読んでみましょう。専用ツールを使って校正したりすることもできます。

可能であれば、ダブルチェックを行うとよいでしょう。ダブルチェックとは、確認を2回行う、または、2人で確認を行うことです。1日あけて翌日自分でダブルチェックを行ってもよいですし、ライター仲間に依頼して相互にダブルチェックを行うのもよいでしょう。

どんなに速く原稿を仕上げたくても、この最終チェックの時間は省かないようにしてください。納期を厳守するとともに、クオリティを落とさない記事をライティングすることで、ライターとしてのよい評価を積み重ねていくことが大切です。

コツをつかんで素早く原稿を仕上げよう

今回ご紹介した原稿を素早く書くコツは、さほど難しいものではありません。最初は慣れなないために少し時間がかかるかもしれませんが、慣れてくればスピードアップに役立ちます。ぜひ、次の仕事からやってみましょう。

マーケティング経験がなければ、顧客の行動や思考を時系列で把握することなど、不可能だと思っていませんか?確かに、マーケティング経験を長年積むことで、ある程度の予測ができるようになるかもしれません。しかし、マーケティングの経験が一切なくても、顧客行動を予測することは可能です。

もし、あなたがこれから説明するカスタマージャーニーマップの作り方を知れば、コンバージョンまでのプロセスを視覚的に把握できるようになります。今回は、カスタマージャーニーマップの作成目的やその作り方についてゼロからご紹介します。

カスタマージャーニーマップとは

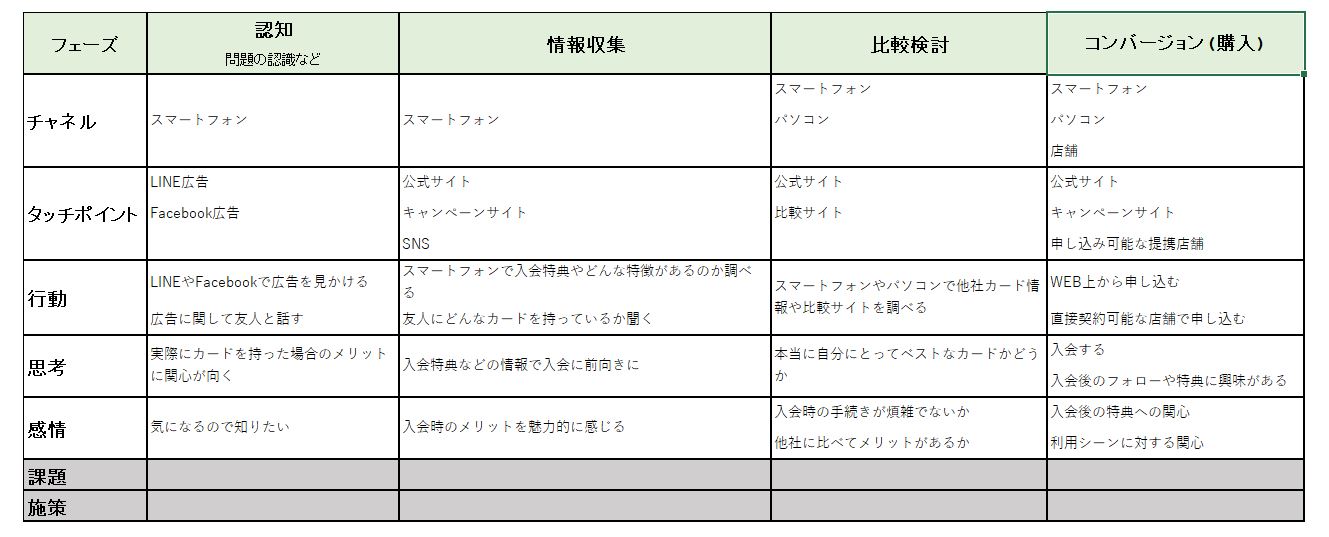

カスタマージャーニーとは顧客となるユーザーがサービスや商品を知ってから、購入に至るまでにたどる行動や心理の変化を表したものです。それを表にしたものをカスタマージャーニーマップと呼びます。

なぜ、カスタマージャーニーマップを作成するのか。それは、販売者が顧客視点に立つことなく、売り手視点のまま商品を販売することを防ぐためです。商品に興味関心を持つユーザーはそのステージによって必要としている情報や、最適なアプローチの仕方が異なります。常に顧客視点に立ったうえで適切な施策を打ち出すことで、顧客に寄り添ったマーケティングが展開できます。つまりカスタマージャーニーマップはサービスを提供する側にとっても行動や方向性を決定づける重要なマップなのです。

カスタマージャーニーマップの作り方

マーケティング未経験でもカスタマージャーニーマップは作成できます。それでは、カスタマージャーニーマップの作り方についてご説明します。

顧客のステージからフェーズを決定する

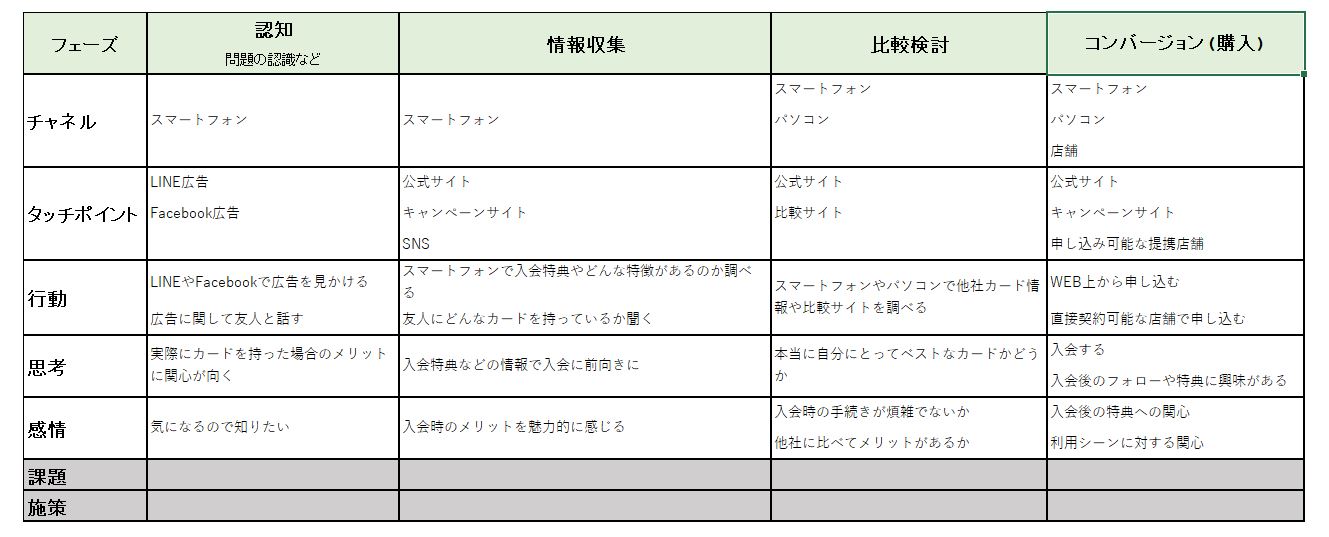

例:若者をターゲットにしたクレジットカードの例

まず、ペルソナ決定時にリストアップした情報をもとに横軸に伸びるフェーズを作成します。フェーズとは、各プロセスにおける顧客のステージのことです。

今回は、「認知」「情報収集」「比較検討」「コンバージョン(購入)」などのフェーズに分けてみましょう。

慣れてきたら、「スマホで商品を探す」「口コミサイトで比較検討する」「実店舗で確認する」「ネットショップで申し込む」といった書き方をしても構いません。一例として、上記のようにカスタマージャーニーマップを作成しましたが、自分なりに項目を増やしてみてもよいでしょう。

チャネルやタッチポイントを決定する

次に、各ステージにおけるチャネルやタッチポイントを決定します。チャネルには、顧客と商品との接点を作るうえで必要となった媒体を記述します。タッチポイントには、顧客と商品の接点を記述します。たとえば、自宅でスマホ専用のキャンペーンコンテンツを閲覧していたとしましょう。この場合、チャネルは、スマートフォンとなります。一方で、タッチポイントは、キャンペーンコンテンツとなります。

ユーザーの行動を記述する

ペルソナによる情報から想定されるユーザー行動を記述します。特に、記述方法に指定はないため、予想される行動をいくつかリスト化しても構いません。しかし、抽象的な書き方では、カスタマージャーニーマップが機能しなくなるため、可能な限り具体的に記述してください。

たとえば、格安スマホのキャンペーンコンテンツを閲覧していたのであれば、次にキャンペーンサイトから申し込みを済ませることが想定されます。しかし、その行動に至るまでのアクションは、それだけでしょうか。家族割サービスや最安値プランの検索、キャリアの変更など、さまざまな周辺行動が想定できます。周辺行動を細かく洗い出すことで、顧客視点に立ったユーザー行動をイメージしやすくなります。

行動から想定される思考や感情を記述する

周辺行動が可視化されたら、次にユーザーの思考や感情を記述していきます。人間の感情には、喜怒哀楽さまざまなものがあります。また、そのときの状況に応じて考えることも異なります。

たとえば、顧客と接触回数を増やすと、自社のことを信頼してくれるようになります。逆に、信頼関係ができていない状態で、セールスすると不信感を持たれます。他にも、商品知識がない顧客に対して、たくさんの商品を紹介しても困惑させるだけでしょう。

常に、顧客視点に立って、想定できる思考や感情を記述しておくと、顧客が各ステージにおいて何を求めているのかが把握できるようになります。

商品販売時に発生するビジネス上の課題を考える

商品を発売する際、ペルソナは、どんなことに疑問を感じるでしょうか。ここでは、購買行動を阻害する要因について考えていきます。たとえば、販売商品のラインナップ数が多すぎると、消費者の判断を鈍らせます。

他にも、自社の商品に独自の強みがなければ、顧客は自社を選ぶ理由がなくなり、さらに魅力的な商品を他社で購入してしまうかもしれません。在庫数がなければ、発売時に問題が生じる可能性がありますし、カスタマーサポートがなければ、購入者の満足度の低下が予測されます。事前にビジネス上の課題を考えることで、重大なリスクを回避することにつながります。

ビジネス上の課題から施策を打ち出す

課題をリストアップしたら、その問題点を解決するための施策を打ち出しましょう。商品のラインナップ数が多ければ、数そのものを減らし、商品のラインナップを見直すことが適切な施策となります。また、自社で販売予定の商品の強みがなければ、SWOT分析などのフレームワークを利用して、定期的に自社商品の強みを洗い出してみてもよいでしょう。

在庫数に問題があれば、生産体制を見直して、外注者を増やすなどの対策が必要かもしれません。このように、課題に対して適切な施策を打ち出せば、検索ユーザーは、シームレスにコンバージョンまでシフトできます。

カスタマージャーニーマップには、具体的な書き方や作り方などの形式はありません。どんな商品を販売するのか、どんなペルソナに購入してもらうのかによって、マップの横軸や縦軸の項目も大きく変わります。

最近は、カスタマージャーニーマップ生成ツールなども販売されていますが、今回紹介したようなシンプルなものを利用して、状況に応じて自分なりに機能性を追加した方が理解度を高めることができます。

カスタマージャーニーマップを作り、顧客のステージを知ることで、適切なアクションが取れるようになります。是非一度試してみてはいかがでしょうか。

以下の動画でも解説しています。

関連記事

カスタマージャーニーマップの目的と作り方[動画解説あり]

インターネットのブラウザにGoogle Chromeを使っているという方も多いのではないでしょうか。ところで、Googleで検索を行う場合に、検索の仕方について気にしたことはありますか?おそらく、単語をスペースをはさみながら並べるという方法をとっている人が多いでしょう。[/caption]

複数の単語を並べるだけでも検索はできますが、実はGoogle Chromeにはより効率よく調べものができるさまざまな検索方法があるのです。利用シーンにあった検索方法を使いこなせば、業務の効率もアップすることでしょう。本記事では、基本的な検索の仕方から、より情報を絞り込んだ検索の仕方まで、利用シーンにあった検索機能をご紹介します。

進化し続けるGoogle検索

単語を複数個並べ、スペースで区切る方法はAND検索と呼ばれています。Googleの検索機能はここ数年で驚くほど進化しており、いつまでもAND検索だけではGoogleを使いこなしているとは言えません。まずは、基本的な検索機能からご紹介しましょう。

最低限知っておきたい!基本的な検索の仕方

OR検索

「A OR B」と検索すると、AまたはBどちらかが含まれるサイトを表示できます。「OR」は半角大文字で入力してください。3つ以上の言葉を同時に検索することも可能です。検索したい単語があやふやな場合に役立ちます。

AND検索+OR検索

AND検索とOR検索を合わせた方法です。「A OR B(スペース)C」と入力すると、OR検索の結果プラスCを含んだサイトの検索結果が表示されます。

完全一致検索で類似情報や関連情報を排除

ダブルクオーテーション(””)でキーワードを囲むと、そのキーワードについて書かれているサイトのみを検索できます。類似情報や関連情報を排除できるため、よりスピーディーに情報を探せるでしょう。なお、完全一致検索は複数のキーワードでも利用可能です。複数キーワードで利用する場合には「”A(スペース)B(スペース)C”」のように入力します。

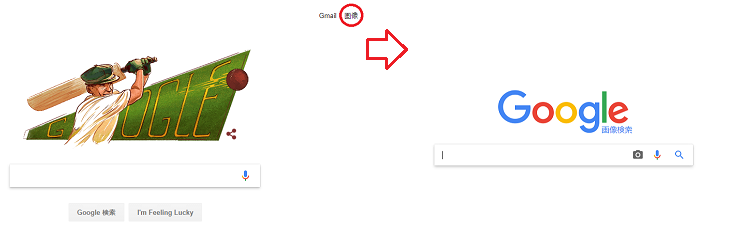

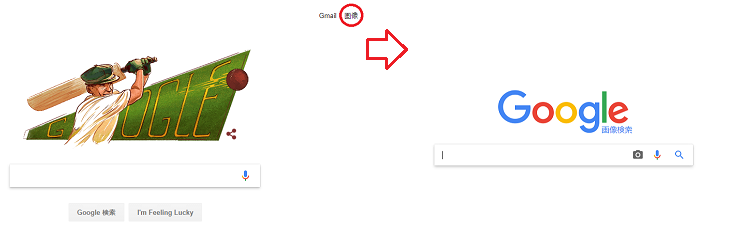

似たような画像が見つけられる画像検索

画像検索は、自分の著作物が他のサイトで使われていないかを調べたり、似たような画像を探したりするときに便利な機能といえるでしょう。使い方も簡単です。Googleの検索画面右上にある「画像」をクリックすると、「画像検索」という画面に変わります。あとは、調べたい写真データをドラッグ&ドロップするだけです。

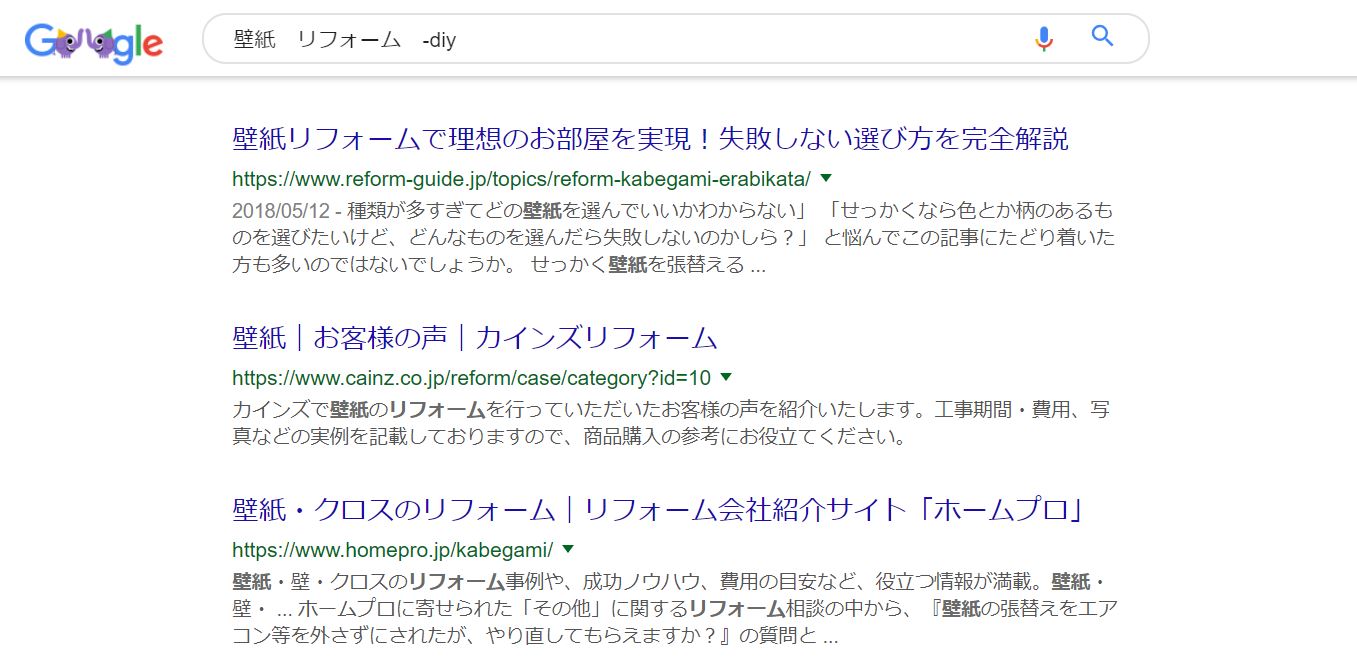

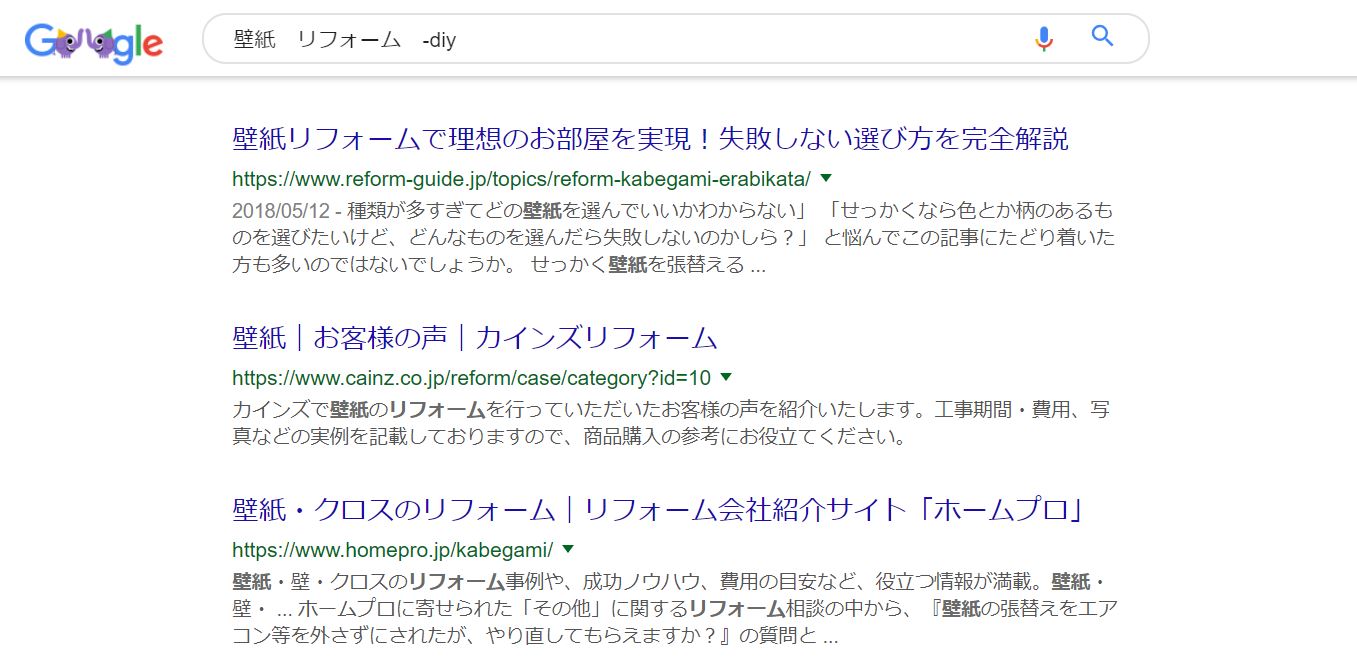

キーワード除外検索

調べる際に除外したい言葉があるときは、「-除外したい言葉」と入力すると、その言葉を除いて検索できます。たとえば、壁紙の張替えに関する検索結果からDIYについての情報は除外したい、という場合には「(スペース)-diy」と入力します。すると、diy以外の壁紙のリフォームに関する情報が出てくるでしょう。

調べる際に除外したい言葉があるときは、「-除外したい言葉」と入力すると、その言葉を除いて検索できます。たとえば、壁紙の張替えに関する検索結果からDIYについての情報は除外したい、という場合には「(スペース)-diy」と入力します。すると、diy以外の壁紙のリフォームに関する情報が出てくるでしょう。

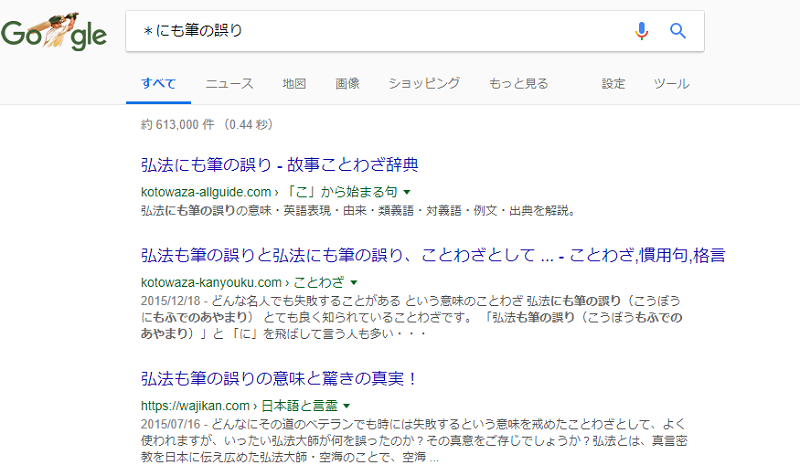

記憶があいまいなフレーズを検索したいとき

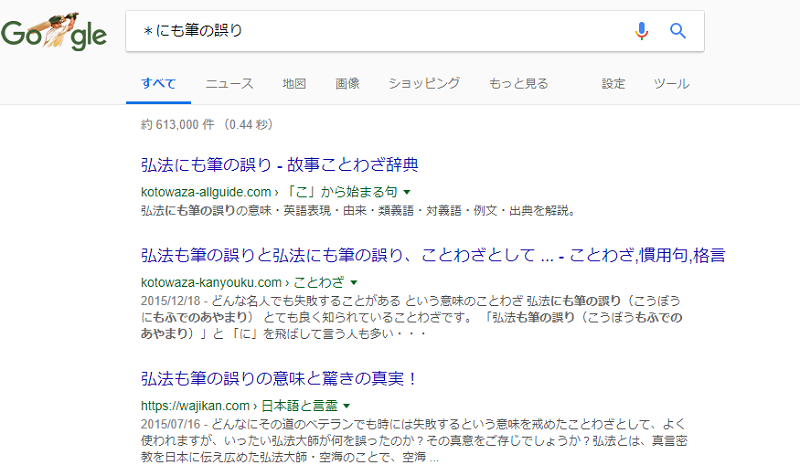

文章やセリフの一部が思い出せないときには、分かっている部分だけ入力し、思い出せないところは「*」(アスタリスク)を入れると、全ての文章が表示される機能があります。映画の名台詞や書籍の名前などを探すときにも便利でしょう。

もっと詳しく調べたい!条件を指定した検索の仕方

専用の検索コマンドを検索キーワードと組み合わせることで、より詳しく情報を調べることができます。

特定サイト内の情報だけ調べたいとき

指定したサイトの中で、調べたい言葉について書かれた情報だけを取り出すときは、「site:サイトのURL(スペース)調べたい言葉」と入力します。調べたいサイトのボリュームが多くて探しきれないときなどに便利です。

同じようなサイトを検索したいとき

同じような題材のサイトを検索するには、「related:(サイトのURL)」と入力すれば、リストアップされて表示されます。同業者のサイトを調べたいときや、関連情報について調べたいときなどに使うと便利でしょう。

拡張子を指定して検索したいとき

PDFだけを表示してほしい、JPEG画像だけが調べたいなどという場合には、「filetype:拡張子 (スペース)資料名」と入力しましょう。拡張子は、pdfだけでなく、doc、xls、ppt、zipなど、いろいろ使うことができます。たとえば、ワードファイルでできた請求書のテンプレートが欲しいという場合には「filetype:doc(スペース)請求書(スペース)テンプレート」と入力するとよいでしょう。

覚えておくと便利!日常生活で役立つ検索の仕方

Googleは、日常生活のちょっとしたことにも役立つ検索機能を備えています。

郵便番号を調べたいとき

郵便番号を調べたいときは、「郵便番号(スペース)地名」と入力すれば、一覧が表示されます。たとえば「郵便番号(スペース)渋谷区」などです。

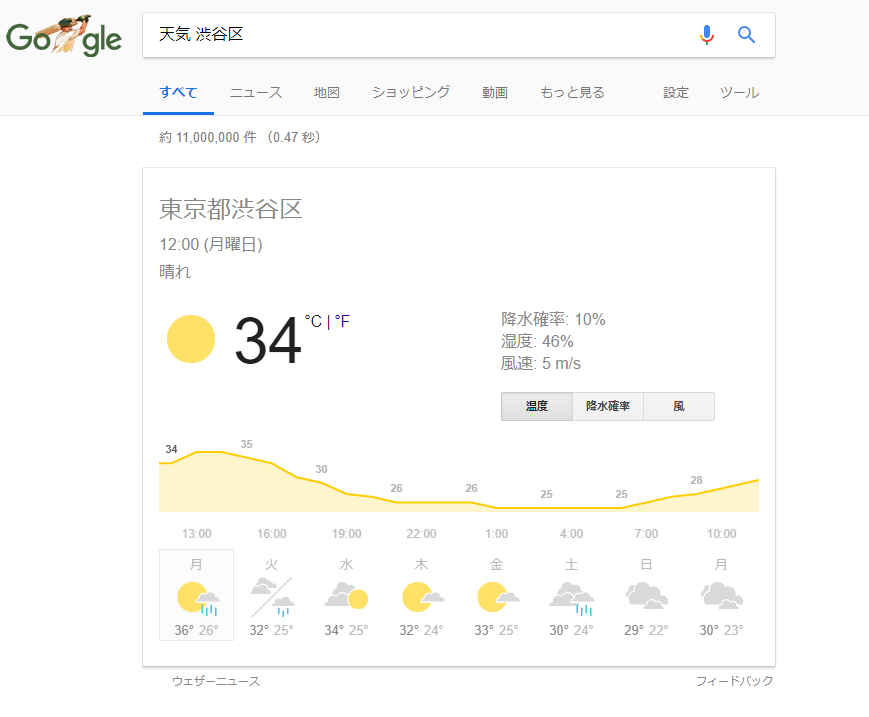

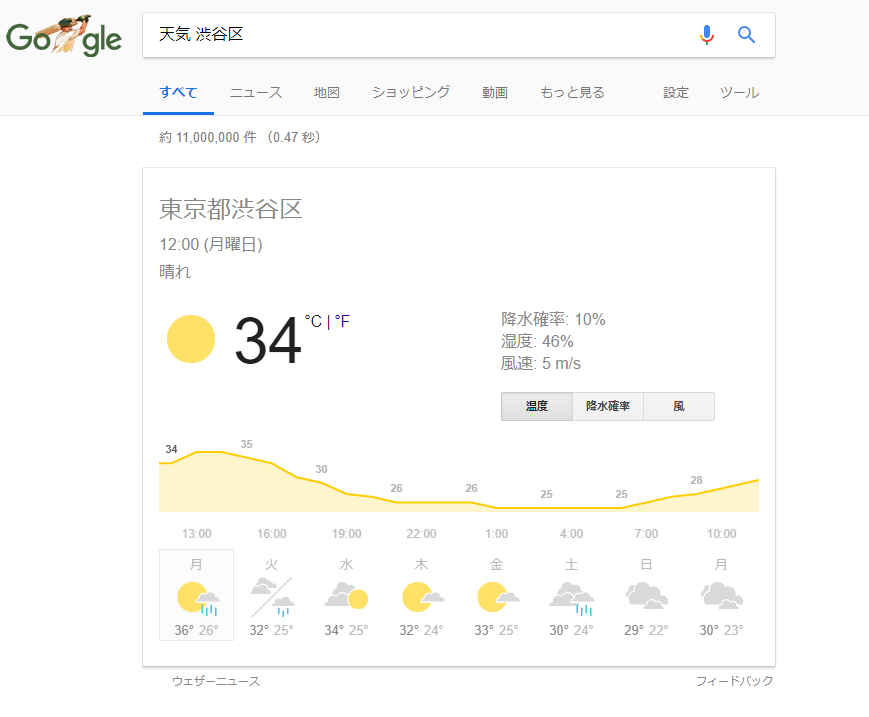

天気を知りたいとき

「天気(またはweather)(スペース)地名」と入力すると、知りたい地域の天気予報が分かります。地名は、都道府県名でも構いませんし、区や市まで絞り込むことも可能です。

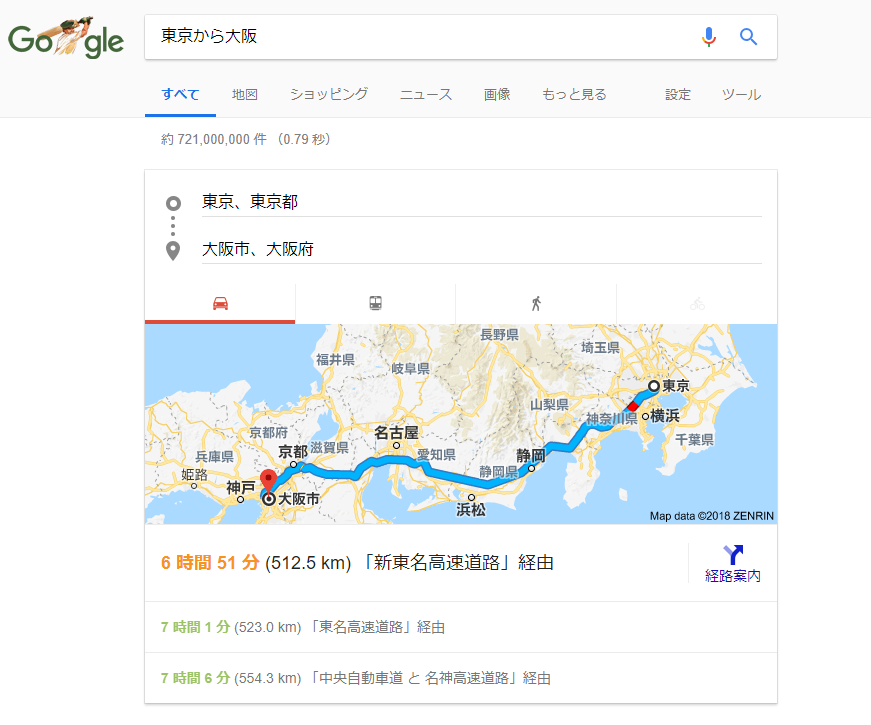

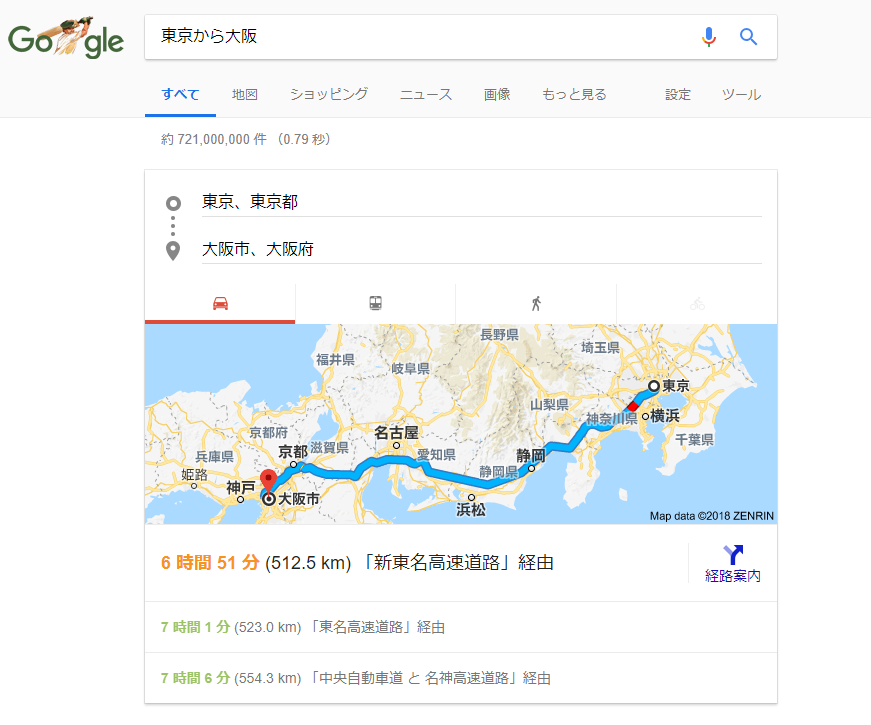

経路を調べたいとき

「○○から△△」と、出発地と到着地の間に「から」を入れて検索すると、距離・移動手段・手段ごとの予想時間が表示されます。

電車の乗り換えを調べたいとき

「乗り換え(スペース)○○(スペース)△△」と入力すると、電車で移動した際の経路を調べることができます。

宅配便の配達状況を追跡したいとき

各業者の追跡サイトを開くまでもありません。宅配便の伝票番号を入力するだけで、ヤマト運輸、佐川急便、日本郵便の荷物の配達状況がすぐに調べられます。

さっそく検索機能を活用してみよう

実は、Googleの検索機能は、今回ご紹介したものが全てではありません。本記事では、よく使いそうなものをピックアップしてご紹介しました。しかし、ピックアップした検索の仕方だけでも、より効率よく情報を見つけることができるでしょう。ぜひ活用してください。

タイピングのスピードを上げたいなら、キーボードを見ずにブラインドタッチでの入力が必須です。自己流のままでキーボード上を指があちこちに目まぐるしく移動するタイピングでは、いくら入力スピードが早くてもそのうち疲れてしまうでしょう。

そこでこの記事では、タイピングの練習のコツや正しい姿勢などについて紹介します。

ブラインドタッチとは

「ブラインドタッチ」とは、パソコンのキーボードに刻印されている字を見ないで文字を入力する方法です。キーボードの配列をすべて覚えているので、両手でリズミカルに素早く文章が入力できるのがメリットです。

ただし、「ブラインド」は、英語で目隠しや日除けを表すとともに視覚障害者という意味もあり、差別用語に当たるという見方もあります。このため、現在では、「タッチタイピング」という名称も使われています。

なぜライターにブラインドタッチが必要なのか

ライターは、文字単価や記事単価の出来高制で仕事をすることが多いですよね。ブラインドタッチができれば、頭で考えたりまとめたりした文章を素早く文字で入力でき、より効率的に仕事をこなすことが可能です。

逆にブラインドタッチができないと、手元、画面、資料などを見るために視点があちこちに移動することになり疲労の原因になってしまいます。入力ミスも起こりやすくなるでしょう。ブラインドタッチを覚えてしまえば、手元のキーボードを見ずに画面に集中できますので、入力ミスや変換ミスが減らせます。その結果、記事にかける時間も短くなるため生産性が上がり、今以上に稼ぐことが可能です。

ブラインドタッチのコツ

ブラインドタッチは誰でもできるようになります。ただし、基本に忠実に正しいタッチタイピングを習得するまでにはいくつかのコツがありますので、順を追って解説しましょう。

指をおく基本ポジションを覚えよう

タイピングは、キーボードを見ずに早く打てれば良いというものではありません。正しい指使いや正しい運指を覚えることで、疲れずに素早くタイピングができるようになります。

まずは、左右両手の指を置く基本のポジションを確認しましょう。左右のそれぞれの指を置く位置を「ホームポジション」と言います。この場所を基本ポジションとして、指を軽く曲げて手を縦に小刻みに動かすように入力します。また、縦の列ごとに使う指が決まっていますので、それぞれどの指でどのキーを打つのかを覚えましょう。

最初は速さよりも、タイピングの正確さを大切にする

タイピング練習をするときは、まずしっかりとホームポジションと列ごとに使う正しい指を覚えることが先決です。今まで自己流で入力していたスピードよりもはるかにスピードが落ちるかもしれませんが、それでもまずは基礎を確実に積み重ねることが大切です。そのため今の段階では、スピード入力よりも正確性を重視しましょう。

スピードを上げても、間違えたキーを押してしまえば、誤入力を削除する時間、正しい文字に打ち直すための時間がそれぞれかかってしまいます。そうすると、テンポよく入力していた流れも止めてしまうことになりますよね。

最初のうちは多少ゆっくりタイピングしても、流れを止めずに間違えないで打ったほうが速いです。この練習を繰り返すことでだんだんとスピードも速くなりますので安心してください。

打ったら必ず「ホームポジション」に戻る

キーボードの中央付近にある「F は」、「J ま」が両手の人差し指を置くホームポジションです。この2つのキーをよく見ると、他のキーにはない小さな突起があります。指で撫でてみるとかすかな出っ張りを感じるでしょう。手元を見なくても必ず両手の人差し指がこの出っ張りに触れるようにします。

左手は小指から順番に「A」「S」「D」「F」、右手は人差し指から順番に「J」「K」「L」「;」と並べて置きます。すると、親指はそれぞれスペースバーの手前あたりに触れますよね。この状態が「ホームポジション」です。「F」と「J」の間には、「G」と「H」がありますが、「G」はホームポジションを保ったまま左手の人差し指を少しずらして打ちます。「H」も同様に右手の人差指で打ちます。基本的には、真ん中を縦に分割した「5」「T」「G」「B」から左側を左手で、「6」「Y」「H」「N」から右側を右手でタイピングすることになります。

キーボードの上段のキー(数字や記号)を打っても、下段のキーを打っても、必ずこのホームポジションに戻るように意識しましょう。すると、各キーからホームポジションまでの位置関係と距離を指が覚えます。

肩の力を抜いて、姿勢を保つ

ライターは1日に何千文字も入力します。タイピングスピードが速い人は、1万文字以上入力することも多いでしょう。

タイピングを長時間行うには、姿勢も大切です。正しい姿勢でタイピングすることが疲労や肩こりなどが起こりにくく、タイピングスピードを速くするコツです。常にリラックスした状態でタイピングをするためには、ディスプレイを見つめる視線の高さや距離、キーボードに手を乗せたときの肘の角度などが重要になるでしょう。

たとえば、デスクの高さが高く椅子が低い場合は、キーボードのホームポジションに手を置いたときに、両肘の高さよりも手首が上がってしまいます。このときの肘の角度は90度より狭く、ディスプレイを見る視線も水平よりも上向きになってしまうでしょう。これでは正しい姿勢にはほど遠く、無理な姿勢で作業をすることになるため、すぐに疲れてしまい首や肩、手や腰へ負担がかかってしまいます。

また肘の角度は90度より大きくなるように、視線は水平よりも下がるように調節しましょう。椅子の背もたれに背中をつけず背筋をまっすぐに保ち、若干見下ろすような角度の視線でタイピングができるのが理想の姿勢です。

とにかくキーボードは見ないで打つ

打ちたい文字の位置がわからずキーボードで確認してしまうと、とっさに人差し指や中指など使い慣れた指で打ってしまいがちですよね。しかししばらくは我慢してキーボードを見ず、正しい指で打つことが大切です。

もし、文字の配列が覚えきれずキーボードの位置を確かめたくなってしまう場合は、キーボードの配列を紙に書いてキーボードの横に置く方法が効果的です。キーボードで位置を確認するのではなく、紙に書いた配列表で場所を確かめます。そして、ホームポジションから手探りで場所を探し当てて打ちます。その後、必ずホームポジションに戻りましょう。地道な練習ですが、これが後になって必ず役に立ちます。

さらにタイピングが早くなるためのコツ

ホームポジションや文字の配列など、タイピングの基本を理解したら、あとは実践あるのみです。ローマ字入力を効率よく練習する方法について説明します。

「あいうえお」を正しく打つ練習をする

ブラインドタッチを身につけたい人は、キーの位置を覚える数が少なくて済むローマ字入力がおすすめです。日本語入力に特化した配列のカナ入力を覚えるにしても、まずはアルファベットの配列から覚えましょう。ローマ字は子音+母音の組み合わせですから、最低限日本語で使うアルファベットの位置を覚えれば日本語入力が可能です。

まずは、ひんぱんに使う「aiueo」の練習から。「uio」は右のホームポジションから近い位置にありますね。人差し指、中指、薬指に割り当てられていますので、覚えやすく打ちやすい文字です。あとは、左手小指の「a」と左中指の「e」です。これは、手元のキーボードも紙の配列表も見なくて済むよう、徹底的に指に覚え込ませてください。

画面に表れる文字を見ながら「あ、い、う、え、お」と声に出しても大丈夫なので、自分が覚えやすい方法を試してみてください。それを行いながら「あいうえお」を連続して何度も繰り返して入力しましょう。

テンポよく「あいうえお」が打てるようになったら、「あい」「いう」「うえ」「あう」「いえ」「おう」など打ってみて、確実に場所を覚えているか確かめましょう。その後は、「か行」から順に子音を足していきます。「k、s、t、n、h、m、y、r、w」の位置を焦らずに覚えましょう 。

「が、ざ」などの濁音や「ぱぴ」などの半濁音、「しゃ、じゅ」などの拗音もよく使います。とにかく手元のキーボードを見ないことを徹底すれば自然と覚えられ、そのうち指が勝手に動くようになるでしょう。

あまり使われないキーもしっかり覚える

日本語入力ではあまり使わない「QXCVL」や数字、ハイフンや記号はそのうち覚えれば良いでしょう。日本語の子音の配列を覚えたあとで、完璧に覚えることをおすすめします。

ライターの仕事をするうえで、「XCV」はコントロールキーと組み合わせてキーボードショートカットで使うことも多いキーです。文章中に英単語や数字を入力することも多いですが、日本語入力がしっかりできていれば、あとは穴埋めするように覚えていくだけです。そのため、そう苦労せずに済むでしょう。

また、タイピングソフトや無料の練習サイトでは、基礎から少しずつ覚えられる練習メニューも用意されています。タイピングの練習において、それらを使って楽しんで学ぶのも良いでしょう。

あとは実践して覚える

ブラインドタッチが身につくと、以前とは比べ物にならないほどのかなりのスピードで入力できるでしょう。あとは、ライターとして記事を書きながら実際に文章をたくさん入力すればスピードがアップしますし、よく出る単語などは指が連動して一気に動くようになります。

タイピング中級者から一歩抜け出せない時は、タイピング練習サイトなどでタイムを意識して正確に打つことができれば、レベルアップしやすいでしょう。コツコツと毎日根気強く練習することが上級者への道です。

タイピングを練習するには、実際の長文を入力してみるのも有効です。ライターを目指すなら、実践に即した記事を書くこともスキルアップにつながります。文字を見て入力するのも良いですが、頭に浮かんだ内容をスピード感をもって文章で入力するのも良い練習になるでしょう。

ブログなどで文章を入力すれば毎日のタイピングの記録にもなりますし、頭で考えた文章を組み立ててまとめる練習にもなります。ぜひ、ブラインドタッチを身につけて仕事の効率を上げてみてください。

ライターにとって、正しい文章の書き方は基本である一方、専門的に学習できる機会は多くはありません。実際に案件をこなしながら試行錯誤したり、文章の書き方について指摘は受けるものの具体的なフィードバックがなく悩んでいる人もいるでしょう。

本記事では、ライターに役立つ正しい文章の書き方の基本について、詳しく解説します。

正しい文章とは、その特徴について解説

読者の視点に立った正しい文章は、「読みやすい」「わかりやすい」「信頼できる」のポイントが揃っています。とはいえ、この3点はシンプルではあるものの、いざ実行するとなるとなかなか難しいですよね。

そこでこのポイントについて、ひとつひとつ解説しましょう。

「読みやすい」

まずは「読みやすい」という条件についてですが、たとえば文章中に難解な漢字や意味の分からない漢字があったり、文のつながりが不自然でわかりづらいものがあると読者が最後まで読めなくなりかねません。途中で読むのにつまずいてしまう文章があると、読者にとっては前後の流れが分断され、読解するために労力がいるでしょう。

このため、読者が理解しやすい表現や漢字などを考え、読みやすい文章に仕上げることが大切です。

「わかりやすい」

日本語は特に指示語なども多く、「前提」が省略されがちです。何らかの文章を書くのは、文章を届けたい相手がいて、その相手に伝達したいことがあるからですよね。しかし文章を書く時はその部分を忘れがちで、読者にとって前提の情報が不足していると、ひとつの文章に対して複数の解釈が生じ、思わぬ誤解を招きかねません。

小学生が一度読んだだけでも内容がぶれなく伝わるかどうかを念頭に置くなどして、文章を組み立てましょう。

「信頼できる」

「伝えたいこと」が読者に正確に伝わるには、曖昧な表現は避けるべきでしょう。曖昧な表現を使うと、読者が記事に対して信頼を置けなくなる可能性があります。書き手として文末の曖昧表現を避けた信頼感のある文章であるか、常に確認する必要があります。

また間違った情報を伝えてはいけませんので、表記や数値などはしっかり確認して書きます。読み手が記事に対して信頼を持ち、コンテンツを楽しめるように注意を払いましょう。

正しい文章の書き方

この記事ではベースとして押さえておくべきポイント3つについて整理したうえで、正しい文章を書く具体的な基本ルールを以下で詳しく説明します。

主語と述語は近づける

文章が難解になる原因のひとつが、複数の修飾語がかかって主語と述語が不明瞭になる点です。多くの修飾語が途中で差し込まれることで、主語と述語の間に距離が生じてしまい、読者が理解しにくくなってしまいます。また途中で主語が出てきても、途中の文章が長く、述語に到達するまで時間がかかると読者はストレスを感じてしまいます。

原則として、主語と述語は近づけ、そのうえで修飾語を追加するように心がけましょう。

修飾語と被修飾語は離さない

修飾語は文章を豊かにしたり、よりイメージを分かりやすく伝えるために必要です。しかし修飾語と被修飾語も主語と述語と同様、間に距離が生じてしまうと修飾語がどの被修飾語にかかっているのかが分かりづらくなります。すると読者によっては複数の解釈が生まれ、混乱が生じるでしょう。

読みやすい文章にするには、修飾語と被修飾語の関係がすぐわかるように、近づけることが重要です。

1文は60文字前後にする

1文が長いと、読みづらい、あるいは理解しづらくなります。というのも冗長な文章は、読者が集中力をキープして読解するのが困難になるためです。このため一文の内容は可能な限りシンプルに凝縮しましょう。

目安として、一文に対して60文字前後で考えるとシンプルな文章になります。60文字前後の文章に整理できるようになると、伝えたい事柄がクリアになり、文の構成もしっかり作る事ができるようになります。

句読点は正しく打つ

読みやすい文章にするには、句読点の打ち方も大切な要素になります。基本的にはルールが決まっていて、それに従って句読点を使うと平易に読める文章になります。

・主語と述語が出たタイミング

・意味を明確にしたいとき

・意味を強調したいとき

・音読して切るポイント

ただし句読点を乱用すると文章が途切れ途切れになり、むしろ読みづらくなります。また、本や新聞などで色々な文章に触れ、読みやすい句読点の使い方を学んでみるのも有効です。

さらに文章力に磨きをかけるポイント

正しい文章の書き方の基本を押さえたうえで、さらに文章力に磨きをかけるポイントを4つ説明します。基本として説明した点は、文章ひとつひとつを平易な内容に改善するための事項で、以下では文章構成についてのポイントを説明しましょう。

全体の構成をしっかり作る

文章を書くことに限った話ではありませんが、事前に全体の構成を入念に準備することが、文章全体の質を高めるポイントです。仮に同じメッセージを伝えたい文章であっても、読む順番次第で読み手が受け取るイメージが異なります。

それだけ情報の順番が大切であり、内容以前に文章全体の論理構成を練っておき、そこから具体的な文章に落とし込みましょう。

書きたい文章がビジネス文書か、ストーリーとして読んでもらいたいか次第で変動しますが、まずは構成をしっかり決めてから、見出し→文章の順に肉付けしていきます。

文章に言いたいことを入れすぎない

文章には必ず「伝えたい」ことがありますが、そのメッセージを絞ることが読者に伝えるうえで重要です。よって、文章に主張したいメッセージを詰め込みすぎないよう注意が必要です。コンテンツに多くの事柄を入れすぎても、読者が情報として記憶できる量には限りがあります。そのため1つの文章に対して、1つの事柄についてメッセージを伝えるよう心がけましょう。

言いたいことは早めに出す

基本的に、文章で伝えたいメッセージは早い段階で明記することが大切です。特に現代は情報に溢れ、多忙な生活のなかでコンテンツを消費しているので、読者は早く結論を知りたいと考えているケースがほとんどです。そのため、いわゆる「結論」にあたる部分は文章のなかで早めに提示することを心がけましょう。

例文A「結論は先に持ってくるべきだ。なぜなら、読者は結論を早く知りたいからだ。しかも、・・・」

例文B「読者は早く結論知りたいと考えている。特に、現代は・・・。よって、結論は先に明記するべきだ」

簡単な例ではありますが、例文Aの方が読者がストレスなく文章のメッセージを受け取ることができるでしょう。Bの場合「何が言いたいのか」という疑問を持ち続けながら文章を解読していくストレスがあります。

見直しをする

文章は一度書いて終わりではなく、読者目線に立って見直しを行うことが大切です。文章を書いてすぐに見直すと、自身の主観が入りがちなので、少し時間を置いて見直しを行ってみると、より客観的に改善点を発見できます。

第三者に確認してもらうことも分かりやすい文章に仕上げるうえで有効ですが、まずは自身で見直しましょう。冷静になって読み返すと、書き手の意図と、読み手として受け取ったメッセージの乖離や冗長な文章、余計な表現などに気づけます。

正しい文章を書くには、本記事でも紹介した「読みやすい」「わかりやすい」「信頼できる」の3つのポイントに注意し、各文章や構成を整えることが大切です。一方で、意識だけしていても、文章としてアウトプットし、他人からフィードバックを受けることが正しい文章への近道になるでしょう。

かくたまでは、記事の執筆だけでなく、校正者からの丁寧なフィードバックも得ることができます。実際の案件に取り組みながら、文章力をアップさせることができます。まずはかくたまに登録し、案件を取得しながら学びましょう。

「てにをは」をはじめとした助詞は文章の流れを整えたり、わかりやすくする、ニュアンスを変える、多くの役割を持っています。しかしてにをはの使い方を間違えると、文章のニュアンスが変わってしまい、読み手に誤解を生む恐れがあります。

この記事では、そんな「てにをは」の種類やニュアンスごとの使い分けについて例文を用いて説明します。

「てにをは」とは?

「てにをは」とは、主に助詞全般を表す言葉です。助詞は「が」「は」「も」「を」「と」「で」「に」など、語句の間を繋いで、語句同士の関連を持たせたり、意味を加えたりする働きがあります。

「てにをは」という呼び名の由来は、漢文です。漢文を訓読みする際に使われた漢字の周り四隅にカナを振った「ヲコト点」という図があります。

それを、右周りに訓読みした音が「て」「に」「を」「は」でした。したがって、てにをはの名前は、この訓点から名付けられたと言われています。

では、実際にてにをはにはどんな役割があるのかを解説します。

例えば、次の文の( )に入る助詞を考えてみましょう。

・A( )B( )笑う。

これに助詞を入れると、次のような意味合いになります。

AとBは笑う

→A、Bが一緒に笑っている様子

AがBを笑う

→AがBを笑う対象にしている

AをBが笑う

→BがAを笑う対象にしている

このように、助詞の使い方次第で、AとBの関係やそれぞれの動きを変えることができます。

また、助詞を効果的に使えば文章に強弱を付けたり、読み手に積極的な印象を与えたりすることもできます。読み手に伝えたい内容に合わせて使い分けることが大切です。

ただし助詞は正しい使い方ができていないと、文章が不自然になったり、意味が誤って伝わってしまいます。実際に助詞の使い方を間違えた例文を見てみましょう。

・空腹なのに、食べる。

・彼女を先生の尊敬している。

この文章だと、つじつまが合わない上に意味が通じないですよね。

このように助詞の使い方が違っている、前後のつじつまが合っていないことを「てにをはが合っていない」と表現します。

助詞はたった数文字ですが、間違えると文章全体の意味が変わってしまうほどの影響力を持っています。なので、「てにをは」は読み手に伝えたい内容に合わせて使い分けましょう。

「てにをは」の使い分け方

「てにをは」の意味や働きについて少し理解が深まりましたね。しかし実際に文章を書くにあたって、どのような「てにをは」があるのか、どうやって使い分けたら良いのか迷うこともあるでしょう。

下記で具体例を出しながら説明します。

積極性を出す!「で」と「を」の使い分け

例えばこの2つの文があったとします。この2つの文章を「担当は誰を希望しますか?」のような質問に答えたものと仮定して、読んでみてください。

・担当はAさんをお願いします。

・担当はAさんでお願いします。

「を」は直後の動詞を強調する働きがあります。そのため、「を」を使った場合、お願いをする側にAさんを希望する意思がはっきりある印象を与えます。

一方、「で」を使った場合、消去法で 他にいないなら と言ったニュアンスを感じさせますよね。これは「で」は車で〜や100円で〜など、手段や方法に使用することが多く、主張を強める助詞ではないためです。この場合は「仕方がないから」Aさんを選んだ、という投げやりな印象を与えてしまう可能性があるので注意しましょう。

そのため、「この人を希望したい」「どうしてもこの人が良い」などの積極性を出したい時は、「を」を使いましょう。

より丁寧な印象を与える!「から」と「より」の使い分け

次に、この2文を比べましょう。

・これから始めさせていただきます。

・これより始めさせていただきます。

どちらも文章としては成り立っていますが、「〜から」よりも「〜より」を使った方がフォーマルな形式で丁寧な印象を与えます。

ただし、カジュアルな話し方をしている時に「〜より」と使うと、少し不自然な印象を与えることもあるでしょう。

したがって、友人や近しい間柄の相手とする会話では「〜から」を使い、ビジネスシーンや、目上の方に声をかけるような時には「〜より」を使いましょう。

しっかり意志を伝える!「が」と「を」の使い分け

例えば「どれを読みたい?」と聞かれたときの答えとして、以下の2文があると仮定します。

・私は小説を読みたいです

・私は小説が読みたいです

どちらも小説を選んでいますが、「〜を」はそれほど希望も強くなく、この選択肢なら小説かな、というニュアンスです。

その一方で、「〜が」は漫画でも絵本でもなく小説のみを強く希望していることが伝わります。

また、「〜が」は

・夏が好き

・ピアノが得意だ

などの感情や、これは特にできる、といった思いを表す使い方ができます。

なので意思や願望を強く表す時は「〜が」、希望が弱ければ「〜を」使うのが適切です。

ニュアンスが変わってくる!「に」と「を」の使い分け

以下の2文を見てみましょう。

・向かいのお宅に訪問した

・向かいのお宅を訪問した

「に」は複数あるお宅の中からなんとなく行った、のニュアンスを表現します。対して「を」を使うと目的を定めた上で訪れた、という印象を与えます。

どちらを使うのが最適か、前後の文脈に合わせて使い分けましょう。

目的と移動までの流れを表す!「に」「へ」「まで」の使い分け

同じ行き先に向かう意味でも、助詞によって適した表現が違うので、それぞれ解説します。

・北海道に行く

→「北海道」という目的地、到着点を表す。

・北海道へ行く

→「北海道に向かっている」という意味のように移動する方向や着点を表す。

・北海道まで行く。

→北海道まで向かう移動までの道のりや空間の範囲を表す。

文章だけではわかりにくいかもしれませんが、北海道の方へ行く、北海道まで歩いて行く、など言葉を足すとさらに意味がはっきりするでしょう。

このため、文章で強調したい点が「目的地」なのか、「移動する方向」なのか、「移動までの道のり」なのかによって助詞を使い分けるのが良いでしょう。

主観的か客観的か、「が」と「は」の使い分け

では、以下の文章を比べましょう。

・もやしが安売りされている

・もやしは安売りされている

どちらも主語につく助詞ですが、選ぶ方によってニュアンスが変わります。

「が」を使うと主語であるもやしが強調されます。つまり、この文は並んでいる商品の中でも特にもやしに注目している状態を表します。

「は」は文章を客観的に表現する時に使います。例文の場合だと、他の商品も並列して見比べたところ「もやしは安い」という見方をしている状態です。

つまり、一つの物をみているのか他のもの比較しているのか、主観的か客観的なのかによって「が」と「は」のニュアンスが変わってきます。

「てにをは」を正しく使うためのポイント

Business concepts, poing

Business concepts, poing

では、ここからは「てにをは」を正しく使う技術を身に付けるためのポイントを紹介します。簡単にできることなので、ぜひ取り組んでみてください。

一度書いた文章を読み直す

一度書いた文章は、必ず読み返すようにしましょう。この時、少し時間をおいてから行うと文章を客観的に読む事ができます。

時間をおくと集中力も回復し、書き手から読み手の目線に切り替えられるので、読みにくさや強調したいポイントのずれなどに気がつくことができるでしょう。そして読み返して文章の違和感や間違いに気付いたら、訂正しましょう。

そうして自分で添削していくと、「てにをは」の正しい使い方にも慣れることができます。

人に一度文章をチェックしてもらう

自分だけでチェックすると見落としてしまう場合があるので、別の誰かにも見てもらうようにしましょう。

人に自分の文章を見てもらうと

・正しい日本語を使おうという意識が高まる

・無意識に繰り返している文章の癖に気付ける

・説明不足やわかりやすい表現を教えてもらえる

などの利点があります。

文章は読み手がいてこそ成り立つものですよね。ライティング技術のある人に見て貰えば、あなた自身の技術も間違いなく向上していきます。

本で正しい日本語に触れる

出版された本は何度も推敲されているので、基本的に正しい日本語が使われています。

おすすめは日本語に関する専門書ですが、小説やビジネス書でも大丈夫です。場面に応じた使い分け、豊富な語彙を知ることができるでしょう。

また、様々なビジネス書を読めばビジネス用語や敬語の適切な使い分けなど社会人に必須な知識も学べます。

本を読むことで普段から正しい日本語に触れることで、てにをはの正しい使い方が身に付きます。またてにをはの意味や正しい使い方をマスターすれば、誰にでも伝わるわかりやすい文章を書くことができます。

このようなてにをはなどの助詞の使い方は、一度覚えてしまえばその後も一生使える技術です。今回お伝えしたポイントを押さえて練習し、「てにをは」の正しい使い方を身につけましょう。

ライティングは特に、フィードバックを受けながら実践することで上達します。

かくたま ではスキルが高い校正者があなたの書いた文章にフィードバックをくれます。なので、正しい「てにをは」の使い方はもちろん、書く力全般が身につきます。

ライティングの技術を上げたい方はまずは一度登録・応募して、案件をこなしてみましょう!

Webライターを始めて間もない方のなかには、固有名詞と一般名詞の違いがよく分からないという方がいるのではないでしょうか。それぞれの違いを知って、適切に使い分けることがWebライティングではとても必要です。

また、固有名詞のなかには表記方法に注意が必要なものも多く含まれています。誤って使用するとトラブルにもなりかねないため、ぜひこの記事で確認しておきましょう。

一般名詞と固有名詞の違いとは?

名詞には、一般名詞と固有名詞という種類分けがあります。一般名詞、また普通名詞というのは、そのカテゴリーに含まれるもの全てを指すときに使用される名詞のことです。例えば、「動物」や「テレビ」、「漫画」などは何か一つのものを指すのではなく、そのジャンルに含まれるもの全体を指しています。

それに対して固有名詞とは、固有のものだけに付けられている名詞のことです。国名や商品名、地名、人名などが固有名詞に該当します。例えば「日本」や「東京」、「かくたま」は一つしか存在しないものを指しているため、固有名詞です。

ちなみに、「太陽」はこの世に一つしかないものを指すため固有名詞のように思われますが、そもそも一つしか存在しないものは他のものと区別する必要がないため一般名詞に該当します。

効果的に固有名詞を使うには

一般名詞のみの文章は具体性がなく、読んでいてあまりイメージが膨らみません。そこで、固有名詞を効果的に使うことで、読みやすくて説得力のある文章を書くことができます。

例えば、「暑い夏には機能性インナーの着用がおすすめです」と書く場合と「暑い夏にはエアリズムのような機能性インナーの着用がおすすめです」と書く場合では、具体性に大きな差が生まれます。また、具体的な商品名を出すことで読み手にとってより有益な情報となります。

さらに、一般名詞は知らないが固有名詞は知っているという読み手もいるでしょう。「機能性インナー」がどのようなインナーなのか分からなければ、前者はイメージしにくい文章になります。固有名詞も効果的に使いながら読みやすい文章を書くことを心がけましょう。

しかし、固有名詞を使う時は間違った表記をしてしまいやすく、リスクが付き物となります。そのため、慎重に確認する必要があります。使うことで分かりやすい文章になることもあるため、使用可能な場合は効果的に使ってみましょう。

実は固有名詞に含まれる意外な言葉

多くの人々が一般名詞だと思って使っている言葉にも、意外と固有名詞がたくさん含まれています。例えば、「宅急便」や「サランラップ」、「バンドエイド」や「ウォシュレット」などです。これらの名詞は一般名詞だと思って使っていた方も多いのではないでしょうか。

「宅急便」は、ヤマト運輸が行っている宅配サービスの商標です。一方、宅配便は宅急便のサービスを含めた一般名詞です。宅急便が固有名詞、宅配便が一般名詞でありとてもややこしいですよね。このように1文字でも誤ると競合他社のサービスの紹介になってしまう恐れがあるため、十分に注意しましょう。

「サランラップ」は、旭化成ホームプロダクツ株式会社が販売しているラップの名称です。食品用ラップは全てサランラップだと思いがちですが、一般名詞ではありません。固有名詞の使用ができない記事を書く場合には「ラップ」や「食品用ラップ」などと書きましょう。

「バンドエイド」はジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社が販売している絆創膏の名称です。バンドエイドが固有名詞、絆創膏が一般名詞なので、覚えておいて適切に使い分けましょう。

「ウォシュレット」は、TOTO株式会社が販売している温水洗浄便座の名称です。ウォシュレットが固有名詞、温水洗浄便座が一般名詞ということを正しく理解しておきましょう。

これら以外にも「QRコード」や「テトラポッド」、「UFOキャッチャー」や「シャチハタ」など意外な固有名詞はたくさんあります。固有名詞の使用が禁止されている場合は一般名詞をうまく使って表記を工夫してください。

一般名詞のなかには、QRコードの「マトリックス型二次元コード」のように耳馴染みのなく分かりにくいものもあります。固有名詞のほうが広く浸透しているものもあるため、このような場合は文章で補足説明を入れるとよいでしょう。

このように、ライティングにおいて固有名詞を使用する際は理解を深め、正確に使いましょう。

確認しておきたい固有名詞の例3つ

この世の中に固有名詞は数え切れないほどあります。全ての固有名詞を覚えておくことは不可能ですが、特に間違えやすい固有名詞が多く含まれているジャンルが3つあります。それが、美容やファッションに関する用語、PC機器やIT用語、食品名です。

無意識のうちに使ってしまいがちなので、固有名詞が使用できない記事を書く場合は十分に注意しましょう。分からないときは逐一調べて、誤って固有名詞を書くことのないようにしっかりと確認すると安心です。

美容やファッション用語

美容やファッションに関する記事は比較的多いため、執筆する機会も少なくないでしょう。これらの分野の用語には固有名詞が多く含まれています。

美容用語で注意が必要なのは、メイク用品やコスメブランド、スキンケア用品に関する固有名詞です。商品名やブランド名は、全て固有名詞に当たります。

美容用語に含まれる固有名詞の例としては、「モロッカンオイル」、「CANMAKE」、「ニベア」などが挙げられます。

「モロッカンオイル」とは、株式会社コスモによるヘアケアブランドの名称です。一見、モロッカンオイルという名前のオイル全般のことを指している一般名詞のように見えますが、ブランド名です。固有名詞を使用してはいけない場合は「ヘアオイル」とするなど、表記を工夫しましょう。

「CANMAKE」とは、株式会社井田ラボラトリーズによるコスメブランドの名称です。安い価格で高品質なアイテムを販売しており、特に若い女性に人気なコスメブランドです。テレビCMが放送されているため名前が耳に残っている方もいるでしょう。

CANMAKEの他にも、化粧品ブランドはCMで名前を聞くことが多いですが、全て固有名詞なので使用禁止の記事の場合は注意しましょう。また、コスメブランドはローマ字表記であることが多いという特徴があります。綴りや大文字・小文字の区別はきちんと確認しておくと安心です。

「ニベア」とは、花王株式会社によるスキンケアブランドの名称です。ニベアのなかで特に代表的な商品は、ニベアクリームです。ニベアクリームは青い缶に入っていることから「青缶」と呼ばれることもありますが、正式名称ではありません。このため、商品名を記載する場合はきちんと正式名称で書きましょう。

ファッション用語で注意が必要なのは、ブランド名や商品名です。ファッション用語に含まれる固有名詞の例としては、「Louis Vuitton」や、先述した「エアリズム」などが挙げられます。

「Louis Vuitton」とは、LVMHモエ・ヘネシー・ルイヴィトンによるフランスのファッションブランドの名称です。Louis Vuittonのようなブランド名を使用する場合は、表記方法に注意しましょう。

どのローマ字が大文字・小文字なのか、カタカナで表記した場合はどのような書き方になるのかなどを確認しておくことが必要です。海外のブランド名を書く場合見慣れない綴りもあるため、しっかりと見直しを行いましょう。

「エアリズム」とは、ファッションブランドであるUNIQLOが販売している商品の名称です。他のファッションブランドからも似たような特徴の商品が販売されているため一般名詞として間違えそうになるかもしれませんが、エアリズムという名称の商品はUNIQLOでのみ購入できる商品であり固有名詞です。なお、固有名詞が使用できない記事の場合は「機能性インナー」などとぼかして書きましょう。

このようにファッション用語には、一つのブランドからのみ販売されているアイテムの名称も多く含まれているためよく確認してください。

PC機器やIT用語

PC機器やIT用語にも多くの固有名詞が含まれています。特にOSソフトやアプリケーション、SNSの名称などは全て固有名詞に当たるため、事前にしっかりと確認する必要があります。

PC機器やIT用語に含まれる固有名詞の例としては、「Windows」や「iPhone」、「Facebook」などが挙げられます。

「Windows」は、パソコンを使用するためのOSの名称です。世界中で非常に多くのシェアをほこっており、一般的なパソコンを購入すると多くの場合WindowsがデフォルトのOSとなっています。そんなWindowsですが、サーバー名などの表記方法が細かく決まっているため注意が必要です。

例えば「Windows server」は誤りで「Windows Server」が正しい表記です。大文字と小文字の違いをしっかりと確認してください。また、「Windows10」は誤りで「Windows 10」が正しい表記です。半角スペースの有無は見落としやすいので注意しましょう。

「iPhone」は、Apple社が販売しているスマートフォンの名称です。特に間違えやすいのは、iが小文字でPが大文字である点なので気をつけましょう。さらに、「iPhoneケース」など固有名詞に一般名詞が付いた言葉にも注意が必要です。固有名詞が書けない記事の場合は、「スマートフォンケース」などとぼかすとよいでしょう。

「Facebook」は、マーク・ザッカーバーグが立ち上げた世界的に有名なSNSの名称です。この固有名詞は、ロゴと正式名称の表記が異なる例です。ロゴが「facebook」と全て小文字あるのに対して正式名称は「Facebook」とFが大文字なので、書くときには注意してください。この他にもロゴと正式名称の表記が違う固有名詞は意外と多いため、事前によく確認しましょう。

特に気をつけたい食品名

食品名は、特に気をつけたい固有名詞です。なぜなら、日常で略称が使用されることが多く、記事でも略して書いてしまいがちだからです。加えて、市場を占めている商品名は一般名詞のように使用されることがあるため、混合することも多いです。

食品名に含まれる固有名詞としては、「カップヌードル」や「サクマ式ドロップス」、「マーブルチョコレート」などが挙げられます。特にスナック菓子などは略称が使われることや一般名詞と混同することが多いので注意してください。

「カップヌードル」は、日清食品株式会社から販売されているインスタントラーメンの名称です。世界で初めてのカップ麺として誕生し、現在も愛され続けている商品です。そんなカップヌードルですが、「カップラーメン」との混同に注意が必要です。カップヌードルは商品名で固有名詞、カップラーメンは総称で一般名詞なのできちんと使い分けましょう。

「サクマ式ドロップス」は佐久間製菓株式会社から販売されている飴の名称です。この名称に非常によく似た商品名があります。それが、「サクマドロップス」です。「サクマドロップス」はサクマ製菓株式会社から販売されている飴の名称です。この2社は別の会社で、商品も別物なのでややこしいですが混同しないようにする必要があります。

また、「サクマ式ドロップ」や「サクマドロップ」のように誤って書かないようにしましょう。分からなくなったら頭の中を整理するために調べ直すことが大切です。

また「マーブルチョコレート」は、株式会社明治が販売しているチョコレート菓子の名称です。「チョコレート」が付いている商品名は「チョコ」と略してしまいがちですが、略すと正式名称ではなくなってしまいます。そのため、固有名詞を書くときはきちんと正式名称で書きましょう。

固有名詞を使うときの注意点

固有名詞を使用するときには、漢字やローマ字の表記方法に注意しましょう。特に、地名や人名には見慣れない漢字が使用されていることがあります。常用漢字でないものが使用されていることもあるため、細部まできちんと確認しましょう。

ローマ字表記の固有名詞を使用するときには、綴りに注意してください。

特に、慣れない単語の場合綴りミスが多くなってしまいます。大文字と小文字の差も含めきちんと調べて、何度も確認することを心がけてください。

さらに、漢数字と算用数字の違いにも注意する必要があります。固有名詞であれば数字の表記方法も決まっているため、迷ったらすぐに調べましょう。

固有名詞を誤って使用してしまった場合、競合他社のブランド名や商品などを紹介してしまう恐れがあります。例えば、気をつけたい食品名として例に挙げた「サクマ式ドロップス」と「サクマドロップス」のような類似した商品名の場合です。これらは1文字間違えるだけで全く違う商品を表してしまいますので、トラブルの原因になりかねません。この点も意識して見直しましょう。

さらに、権利の関係でトラブルを引き起こしやすいのが商標です。使用しようとしている名詞が商標登録されているか否か調べて、誤って使用することのないように十分注意してください。

いかがでしたでしょうか。固有名詞は正しく使えば、説得力のあるライティングをするのにとても効果的です。しかし、間違いやすくきちんと区別が必要という特徴もあります。この機会に、一般名詞と固有名詞の適切な使い分けを覚え、ライティングに活かせるようにしましょう。

働き方改革の流れで副業を解禁する企業が増え、それに伴って副業としてライターを始める人も多くなっています。ライターは初心者でも比較的始めやすい仕事であり、基本的に在宅で好きな時間に取り組めるので人気があります。

本記事では、副業ライターの月収相場に触れた後、収入アップに必要な能力や仕事選びのコツについて解説します。

副業ライターの月額相場

「ライター」といってもブログやコラム、メルマガなどの種類があり、その種類の違いや経験・スキルによって収入が異なり、稼働する時間の個人差も大きいです。

その前提のもとですが、副業のライターの報酬はだいたいの相場は月に3万円から10万円程度といわれています。

基本的には、1記事ごとの報酬の積み重ねとなっており、記事ごとの報酬は1文字あたりの単価によります。文字単価はスキルや経験、実力次第で0.5円から2円くらいの範囲に収まるでしょう。

たとえば、地道に1日に1記事納品した場合、文字単価1円で1記事あたり3,000文字と仮定すると、1円×3,000文字×30記事=90,000円がライターとしての月収になります。

このように分解して考えると、収入を左右する要素は、

・文字単価:記事の難易度や専門性

・文字数:記事ボリューム

・記事数:いかに効率よく記事を作成できるか

となります。これをベースとして、そのほかにライティングの周辺業務までライターがいかにカバーできるかで金額が変動します。

「周辺業務」とは、WordpressなどCMS(コンテンツマネジメントサービス)への入稿や画像選定、見出しなどの装飾などを指します。これらの要素をもとに、ライターとしての収入を増やすのに必要な能力を見ていきましょう。

ライターとして稼ぐために必要な能力

実力や経験などの差によって報酬が変動するライティングの業務を通してきちんと稼ぐには、どのような能力が求められるのでしょうか。

ライティングの速度をあげる

さきほども触れたように、ライティングの報酬は基本的に文字単価×文字数で決まります。特にライターを始めたばかりの場合、「文字単価」を上げるのは難しいため、まずは「文字数」、つまり記事をたくさん納品することが大切です。

一方で、特に副業の場合は限られた時間で執筆する必要があるため、ライティングのスピードを上げることがより高い報酬につながります。1日5記事など、具体的な目標を定め、アウトプットの速度を高めてみてください。

文章をある程度「型」に当てはまめる

ライティングのスピードにも関係しますが、文章を書く際の「型」を意識すると効率よく記事を執筆できます。いきなり作成するのは難しいかもしれませんが、執筆を重ねるうちに、記事を書く際の自分なりのテンプレートが見えてくるでしょう。

ともすると「オリジナリティ」が重要視されがちなライティングですが、より大切なのは読者にとって読みやすいことで、読みやすい記事にはやはり「型」があります。テンプレートを作り上げることで、分かりやすく整った記事を安定的に、かつ効率的に生み出せるようになるでしょう。

文章がかけるだけでなく、SEOやWebについても学ぶ

新聞など紙媒体の記事と異なるのは、WebライティングにおいてはSEOやWebなどの知識が求められる点です。

Webライティングでは基本的にSEOを意識して行うため、案件の必須要件とされることが多いです。SEOを考慮したライティングとそうでない場合では、記事のターゲットや構成の意図、SERPS(検索結果)などの理解度が異なり、結果的にクオリティに大きな差が出ます。SEOを学び、意識してライティングすることが結果的に記事に対するクライアントの評価を高めることにつながるでしょう。

また、SEOやWebの知識を持っていれば、より高単価な案件を受注できる可能性が上がります。

ライターとして稼ぐために必要なビジネスマナー

ライターとして稼ぐには、継続的に案件を受注する必要があります。継続的な受注には当然ライターとしてのスキルや経験も大事ですが、クライアントからの信頼も大切です。そこで、続いてはクライアントとの信頼関係を構築するため、あるいはライターとして稼ぐために必要なビジネスマナーを紹介します。

納期は必ず守る

案件を受ける際にやってはならないことのひとつが、納期の遅延です。本業であれば必ず守ろうとする納期も、副業の場合は緩く考えてしまうライターもいます。副業かどうかは関係なく、仕事を請け負う際は納期を守るのが原則です。

ライターが副業でも、クライアントからしたら立派な「仕事」となります。仮に納期に遅れることがあれば、クライアントからの信頼を失い、以後案件を受けることができなくなるケースも出てくるでしょう。

特に、クラウドソーシングではクラウドワーカーの質を担保するために、クライアントからの評価が反映されるシステムになっているケースがあります。納期が遅れれば、当然低い評価になり、同じプラットフォームでは仕事を獲得しづらくなるでしょう。納期遅延はそれくらい重大なこととして受け止め、必ず納期を守るようにしましょう。

もし、想定より内容が難しかったり、何か事故などが起こったりした場合は、早めにクライアントに相談しましょう。

わからないことがあれば質問する

特にライティングの仕事を始めたばかりのタイミングでは、色々と分からないことなどが出てくるかもしれません。新しい仕事の際はシステムの使い方や、案件ごとの依頼内容、記事の書き方などに慣れていく必要があります。

このため共有されているマニュアルや指示書などはしっかりと確認したうえで不明点があれば、細かいことでも遠慮なく質問する姿勢が大切です。分からないまま案件を進めて手戻りになったり、悩んで納期が迫ったりするよりは、どんどん質問して解決した方がクライアントのためになります。

質問することで、クライアント側もライターが困りやすいことなどを把握しやすくなります。また、綿密なコミュニケーションを取ることにもなり、クライアントとの信頼関係構築にもつながります。

なるべくクライアントと長く付き合う

収入を上げるには、案件数を増やすことも一つの方法ですが、文字単価をアップしてもらうことも収入増につながります。しかし、文字単価をアップするのは、短期間では難しいでしょう。

そこで重要になるのは、同じクライアントと継続的にお付き合いすることです。納期を守るなどのマナーを遵守し、記事の質にも問題なければ、クライアントと長く付き合うことで継続的な案件も任せてもらえるようになります。このような信頼関係を構築できれば、タイミングを見計らって文字単価アップの交渉にも応じてくれるでしょう。

体調管理を万全にする

本記事は主に副業としてライティングの仕事に取り組む人を対象としていますが、副業でライターをこなす場合、就業場所や時間が定められておらず、自宅で好きな時間に執筆するケースが多いでしょう。そうなると、時間がきっちり決まっている本業と比較して、ライティングに割ける時間がたくさんあるように錯覚し、ついつい睡眠時間を削ったり、体調不良を無理して案件をこなしたりしがちです。

しかし、どんな仕事でも身体が資本であり、無理して本業にまで影響しては元も子もありません。もちろん目標とする金額などとの兼ね合いもありますが、無理して体調を崩さないよう、しっかりと体調をコントロールしましょう。

ライターとして稼ぐための仕事選びのコツ

最後に、ライターとして稼ぐための仕事選びのポイントを解説します。個々のスキルや経験、稼ぎたい金額などにもよりますが、数多くあるライター案件からどう選べばよいか、参考にしてみてください。

単価の高い案件に応募する

繰り返しになりますが、収入を増やすには文字単価を高めることも重要な要素です。とはいえ、簡単に文字単価は上げられないのですが、もし何らかのジャンルについて専門知識があったり、実務経験があったりすれば、文字単価が高い案件にも応募できます。どのような知識が求められるのかは案件によって異なりますが、応募要件をチェックするとよいでしょう。

一例ですが、プログラミングの実務経験のある人であれば、プログラミングに関連した専門的な記事を高単価で受注できる可能性があります。また、ジャンルに関わらずSEO対策をしっかりとできるライターであれば、文字単価は高くなります。文字単価の高い案件を受注できるよう、ご自身の経験やスキルで活かせるものはないか、改めて考えてみましょう。

クラウドソーシング以外のライター募集にも応募する

ライティングの案件を受注するために、近年多くのライターがクラウドソーシングに登録しています。有名なところでは、「クラウドワークス」や「ランサーズ」などがあります。これらのサービスは、ライティングに限らず案件に依頼したい案件と、自身に合った案件を受注したいクラウドワーカーを結び付けるプラットフォームです。手軽に登録でき、案件も豊富なのが特徴ですが、継続的に案件を受注しづらい点や、文字単価が1円以下で比較的低めといったデメリットもあります。

そこで、あくまで副業として活動しているメリットを活かし、さまざまなサービスに登録するのがおすすめです。ライターとして案件を受注して収入を得られるのは、クラウドソーシングサービスだけではありません。ライティングに特化して企業からの案件を受注し、在宅のライターに案件を依頼しているサービスもあります。クラウドソーシングとは異なり、継続的に案件を受けることが前提になっているサービスがほとんどで、かつ文字単価もクラウドソーシングよりは高くなっています。

いずれにせよ、ライティング案件を受注するうえでさまざまな選択肢・サービスがあるので、まずは色々なサービスに登録し、自分に合うものを探しましょう。場合によっては、複数のサービスを併用するのもおすすめです。

ライティングだけでなく、Wordpressへの入稿や画像選びなどの作業がある案件を選ぶ

「ライティング」といっても、ただ記事を書くことだけが業務ではありません。ライティングの周辺にはさまざまな業務があります。

たとえば、ライター経験のある人であれば、「納品形式」の違いに気づいている人も多いでしょう。単にWordなどのファイルに見出しや本文などが分かるようにして納品するのがシンプルな納品方法です。

一方、クライアントによっては文章の作成だけでなく、WordpressをはじめとするCMS(コンテンツマネジメントサービス)に直接登録・納品を求められるケースもあります。慣れていけばさほど難しくない作業ではあるものの、一定のITリテラシーや経験も必要になったり、マニュアルに沿って記事執筆以外の作業を求められたりするため、その分単価が高くなります。

また「記事を書いて終わりではない」という意味では、記事の内容に合った画像の選定もライティング全体において欠かせない作業です。近年はSNSでの拡散も重要視されており、リンクを貼る際にはアイキャッチといわれる画像も表示され、ユーザーがクリックするかを左右するひとつの要素です。そのため、画像の選定も重要視されています。案件によって画像の選定が求められるかどうかが異なりますが、当然画像選定まで含まれる方が単価は高いでしょう。

これらに共通するのは、ライティング案件の全体像を把握することで自身の単価を上げることが可能です。記事の構成案から執筆、画像の選定や見出しなどの装飾など、全ての工程を理解することで、単価の高い案件を獲得するためのアクションが見えてきます。クライアント側の作業を想像し、それを巻き取る提案や、最初からこれらの作業も含まれる案件を狙うと、自ずと単価アップにつながるでしょう。

かくたまでは、基本的に文字単価が1円以上となっており、単価の高い案件が多くなっています。副業ライターのように時間が限られている中でしっかり稼ぎたい方にもおすすめです。

また、ジャンルもビジネス寄りのものから、カジュアルなものまで幅広くあるので、あなたの興味のある分野でライティングができるでしょう。さらにライターが執筆しやすいよう、構成案を分かりやすく作成していますので、ライターを始めたばかりの方でも安心できますよね。まずはライターとして登録してみて、案件を覗いてみてください。

Webライターとして活躍したくても、なかなかライティングスキルが向上しなくて悩んでいるという方も多いのではないでしょうか。今回はそんな方に向けて、Webライティングの練習方法を紹介します。

まだライティング経験がないという方も、この内容をしっかり実践すれば、初心者でも質の高いライティングができるようになるでしょう。

まずはWebライティングの特徴を理解しよう!通常の文章とはどう違う?

働き方改革が進む今、在宅でもできるライターという職業を選択する方が増えてきています。ライターを始めるにあたり、紙媒体よりも案件が豊富で参入しやすいとされるWebライターとして仕事を開始する方が多くなりました。

とはいえ、Webライターとしての仕事を始めたくても、どのようなスキルが必要か分からず、なかなか始められない方も多いのではないでしょうか。

「ライティング」と一口に言っても、Webライティングと通常のライティングでは大きな違いがあります。例えばWeb上の文章は、多くの場合検索エンジンやSNSを経由して読まれます。雑誌や新聞などの紙媒体とは異なり、ユーザーに見つけられる工夫を凝らす必要があるのです。

その他にも、Webライティングで気を付けなければならないポイントはたくさんあり、一つ一つを心掛けることによって、より良い文章をWeb上に掲載できるようになるでしょう。

続いては、紙媒体などとは違うWebライティングの特徴を元に、どんなことを心がけたら良いかについて説明します。

Webライティングでは「わかりやすい」が命

Webの文章では回りくどい表現は避けましょう。回りくどい文章は読者に伝わりにくく、正確な情報を記載していたとしても読まれなくなるからです。回りくどい文章を避けるためには、記事内で「この文章で何を伝えたいのか」を明確し、なるべく簡潔な表現を使うことが重要です。

前述したように、紙媒体はその本や雑誌などを読みたくて購入した人が主な読者です。しかし、Web上の読者は数多く存在するWebサイトから、より分かりやすく自分に合うサイトを選びます。

そのため、文章の内容がわかりにくいとWebサイトからの離脱につながります。だからこそWebライティングにおいては特に、誰にでも分かりやすい表現で情報を伝える文章を書くことが大切です。

Webでは「結論」を先に知りたがる

Webで情報を探す読者は、結論を先に知りたがります。なぜなら、読者はWeb上で基本的に、上から下へと文章を読み進めていくため、結論が先にあると非常に読みやすくなるからです。

総務省の2017年の調査によると、インターネットに接続する端末の利用率はスマホが59.7%、パソコンが52.5%となっており、今やスマホがインターネットを利用する際の最も主要な端末となっています。スマホの普及率の増加を考慮すると、現在ではさらにスマホの利用率は増えていると予測できるでしょう。

スマホの小さな画面では尚更、先に結論が書かれていないと、情報を探すために下へのスクロールは必須となり、読者にとって面倒な動作が発生してしまいます。これらの理由から、Webライティングでは結論を先に記載しましょう。

想定しているキーワードや、想定の読者を意識する

Webライティングでは、多くの方に読んでもらえるようなキーワード選びと、想定される読者を意識しながら文章を作成することが大切です。

例えば、Webライターを目指す主婦をターゲットにした記事を書く場合、ターゲットが検索しそうな語句をキーワードとしてピックアップし、タイトルや記事の中に入れ込む必要があります。その際に、「Webライティング」「書き方」「コツ」「副業」「主婦」などのいくつかのキーワードが想定されます。それらのキーワードをピックアップした上で、実際に検索されると予想できる語句を絞り込み、不自然にならないようにタイトルや文中へと入れましょう。

Webライティングの練習方法

Webライターは整った読みやすい文章を書くのが大前提ですが、同時にできるだけ沢山の記事の執筆をこなすスキルがなければ、Webライティング一本で生活していくことは難しいでしょう。

Webライティングを上達させるには、とにかく練習を重ねていくことが最も近道です。それでは、Webライティングの効果的な練習方法を見ていきましょう。

お手本にしたい文章を書き写す

「Webライターの仕事に興味はあるものの、文章力に自信がない」という方は、お手本にしたい文章を練習として書き写してみるのも良いでしょう。

例えば、小論文などの対策で、朝日新聞の天声人語などの文章を写して書き、文章力を身につける練習方法があります。この練習が効果的な理由は、自分の手を動かすことによって、読みやすい文章の流れをより理解することができるからとされています。良い文章は書き写しながら、文章の流れや構成をつかむとよいでしょう。

文章を書く前に、論理構成をしっかり組み立てる

Webライティングを始めたばかりの方の中には、文章を書いているうちに何が言いたいかわからなくなってしまうという方が多数いらっしゃるかと思います。そんな事態を防ぐためには、小見出しと小見出しでの主張、それに対する理由付けなどをまず組み立てることが大切です。

Web上の文章の多くは、PREP法と呼ばれる文章の構成で書かれています。PREP法とは、結論(point)、理由(reason)、根拠や例(example)、結論(point)の頭文字をそれぞれとったもので、このような順番で書かれた記事がWebで記事を読む読者さんにとって、結論を先に知ることができる非常に読みやすい記事だとされています。

しかし、結論・理由・根拠や例などのパートがそれぞれ長くなりすぎると、実際に文中で説明しなければならないことを見失ってしまいがちです。

わかりやすいWebライティングのためにも、慣れないうちはPREPにそれぞれ当てはまる文章を簡潔にまとめ、そこから文章に肉付けをしていく方法でライティングを進めていくのが良いでしょう。

文章を要約する

Webライティングについて勉強する上で、文章を要約する練習は非常に有効です。なぜなら、文章を要約することで、ほかの人の文章の論理構成が理解しやすくなるからです。

また、どの情報が必要なのかを見分ける力が身につくでしょう。したがって、文章を要約する練習方法は、Webライティングだけでなく、全般的な文章力を鍛えることにも効果的と言われています。

練習する際は、まず新書や論文などの文章を読み、自分で400文字や800字などと文字数制限を設定して要約してみると良いでしょう。論旨を的確に理解する習慣が付くと、いざ自分で文章を書くという場面になったときにも分かりやすく整った文章を書くことができるようになります。

ブログを書く

Webライティングを練習するには、実際に多くの文章を書いてみましょう。「まだWebライティングの仕事を受注するほど文章力に自信はない」という方は、まずはブログで文章を書くことに慣れてみましょう。自分で文章を書いてみることで、客観的に自分の文章を見直すことができます。

また、ブログには必ずといっても良いほど、コメント機能が付いています。自分のブログに対して付いたコメントは、読者がどのように自分の文章を受け取るのかを知るヒントになるでしょう。

実際にライティングの案件を受注すると、決められた納期で求められた内容をしっかりと文章化して書かなければなりません。しかし、ブログであれば自分のペースで書き進めることができるので、ライティング初心者の方はブログでWebライティングの予行練習をはじめてみてはいかがでしょうか。

Webライティングの練習におすすめのSEO書籍

Webライティングのことを勉強するために有益な書籍も多数あります。やはり、仕事を受注し始める前に、Webライティングのことについてより詳しく知りたいという方もいらっしゃるでしょう。

特に、Webライティングをする上ではSEOを意識したキーワードの選定などは非常に大切になってきます。しかし、「SEOってそもそも何?」「どうやってキーワードを選定するの?」と、分からないことが多く困っている方もいるのではないでしょうか。

SEOとは、「Search Engine Organization」といって、GoogleやYahooなどで検索した際に表示される検索結果の順番を上位に表示させる対策のことです。せっかく良い文章を書いても、このSEO対策ができていなければその分読者の目に触れる機会が減ってしまうこともあります。

今回はWebライティングにおいて必須となるSEOについての書籍について紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

Webライティング実践講座 ニュースリリースから商品説明まで

Webライティングを始めるなら、まず「文章の型」を覚えることが大切です。この本はニュースリリースやSEOを意識したライティングなど、様々なライティング方法に触れているので、用途別の文章の書き方を覚えたい人に最適でしょう。

3部構成からなるこちらの本は、基礎編には一般的なライティングとWebライティングの違いや記事の見出しパターンなどの入門的な内容が書かれており、応用編ではGoogle AdWords(アドワーズ)やGoogleアナリティクスなどのツールを用いたライティング方法を学ぶことができます。このため、どんなキーワードを選べば良いのかの基準も理解しやすくなるでしょう。

本書では上手な文章を書くコツと同時に、Webライティングの文章構成やツールの利用方法も学ぶことができるので、これからWebライターとして活躍したい方におすすめです。

SEO対策のためのWebライティング実践講座

続いて紹介する本は、主にWebライティングにおけるSEO対策について学ぶことができます。そのため、こちらの本はWebライティングに使えるSEOについて重点的に勉強したい方におすすめです。

本書では、そんなSEO対策のテクニックについて詳しく学ぶことができるので、既に文章力には自信があるものの、SEO対策に関しては知識がないという方は、こちらの本を一度読んでみてはいかがでしょうか。

沈黙のWebライティング

最後に紹介するこちらの本も、SEO対策について学ぶことのできる本です。しかし、数多くあるWebライティングのハウツー本とは少し趣が異なっています。こちらの本はストーリー形式になっています。

一般的なWebライティングの本であれば、効果的なライティングの方法や良い文章の例などがまとめられていますが、この本では独特なキャラクターがストーリー形式で効果的なWebライティング、SEO対策について説明するので、初心者にも非常に分かりやすい点が魅力です。

Webライティング初心者の方はもちろんのこと、SEO対策でどんなことをやれば良いのか迷っている人にもおすすめの一冊です。

Webライティングの実力を試したいなら、実際に仕事を受注しよう

知識を身につけ、ブログなどでライティングの練習を一通りやってみたら、あとは実践を重ねるのが大切です。案件数をこなし、実践から学んでいくことが一番効率的な方法といえるでしょう。

Webライターとしての実践を重ねるのであれば、クラウドワークスやランサーズなどのクラウドソーシングからお仕事を受注するのも良いですが、「かくたま」も忘れてはいけません。

一般的に初心者のライターの方であれば、1文字0.5円前後と非常に低い単価でお仕事をしなければならないことが多々ありますが、かくたまでは比較的高単価でお仕事を受注することができます。募集している案件の中から、ご自身のレベルや得意分野に応じて、ライティングする記事を選べます。

本業として、もしくは副業として、Webライティングにチャレンジしてみたいという方は、ぜひかくたまでWebライターとして活躍してみてはいかがでしょうか。

ライター初心者として、新しく理解すべき用語はたくさんあります。本記事では、そのなかのひとつである「アイキャッチ画像」について、基本知識や選定する際のコツを解説します。効果的なアイキャッチ画像を選定し、記事を多くの人に読んでもらえるようにしましょう。

アイキャッチ画像とは

アイキャッチ画像とは、「目」を意味する「アイ」と「つかむ」という意味の「キャッチ」からなる言葉で、人の注意を引き付ける画像を指します。タイトルとともに、記事本文の最初に挿入されるのが一般的です。

画像は、テキストよりもユーザーに視覚的な情報を伝える効果があります。そのため、ユーザーが興味を持つようなアイキャッチ画像を掲載することで、ブログ記事や商品ページなどを読んでくれる可能性が高まります。

また、近年多くの人が利用しているSNSでリンクをシェアする際に表示される画像とも大いに関連しており、ライターとして仕事をするうえでアイキャッチ画像に対する理解は欠かせません。

アイキャッチは「読者さんの興味を引く」ために重要

アイキャッチ画像は、単に見栄えがいいから挿入するのではなく、読者の興味を引く役割があります。アイキャッチ画像次第で、ブログのクリック率やサイト上の滞在時間が左右されることもしばしばです。店舗などに置き換えて考えてみると、アイキャッチ画像はお店における入り口の装飾のようなイメージです。入り口の雰囲気などによって、お客さんがお店に入るかどうかが左右されます。

また、TwitterやFacebookなど、SNSにリンクを貼ると同時に画像も表示されます。この画像は、必ずしもアイキャッチ画像と同一とは限りませんが、そのSNS投稿を見た別のユーザーがアクセスするかどうかは、画像次第で変動するでしょう。

あるいは、記事にアクセスした際、タイトルなどからイメージした内容と、冒頭のアイキャッチ画像の印象に乖離があれば読者は離脱する可能性もあります。それくらい、アイキャッチ画像が果たす役割は大きいのです。

アイキャッチを選ぶポイント

続いて、アイキャッチ画像を選定するポイントについて具体的に解説します。アイキャッチ画像はユーザーの注意を引くことが目的であるため、基本的には目立つことが重要です。しかしユニークであるだけでなく、以下のようなポイントも押さえておく必要があります。

記事の内容にあった画像を選ぶ

第一に、記事の趣旨にマッチしている画像を選定することです。記事の内容とアイキャッチ画像に関連性がないと、ユーザーが混乱して最悪の場合サイトから離脱してしまいます。あるいは、記事の内容に興味を持たないかもしれません。

読者が興味を持って記事を読み進められるよう、まずは記事の内容に即したアイキャッチ画像を選定しましょう。

アイキャッチのサイズに気を付ける

意外と見落としがちなポイントは、アイキャッチ画像のサイズです。あるいは「解像度」と考えると分かりやすいかもしれません。サイズが小さく、粗い画像だと読者の目に止まりづらくなります。

逆に、サイズが大きすぎると、読み込みに時間がかかってしまいます。これはユーザビリティの観点で望ましくありません。基本的には横長の画像で、1200px×630pxのサイズがおすすめです。ただし、クライアントやサイト運営者などによって基準とするサイズは異なる場合もあるので、事前に確認しておきましょう。

クライアント側から指示がある場合は、それに従う

依頼を受けて記事を書いている場合、アイキャッチ画像に関してもクライアント側から要望や指示が入ることもあります。ライターとして仕事を始めたばかりの場合は、特にクライアントからの依頼に基づいて記事を作成しなければならないことが多いでしょう。

一般的な指示内容としては、風景はNG、あるいは風景のみOKなどが考えられます。せっかく良さそうな画像を自身で探しても、クライアントの要望に反していれば認められず、探した時間が無駄になってしまいます。クライアントからの指示がある場合は、それを優先することが重要です。

悩んだときは、「好印象」を与えられる写真を選ぶ

画像の好みは人によるので、規定に沿っていれば正解・不正解はありません。そのため、感覚に頼りながら画像を探すことも多いでしょう。結果、画像選定で悩む人も多いかもしれません。

その場合は、人の注意を引く「3Bの法則」、つまり「美人(Beauty)」「赤ちゃん(Baby)」「動物(Beast)」をテーマに探す、もしくは人の心を癒す風景の写真を探すのが有効です。基本的には、読者に「好印象」を与えられるような画像を意識して選ぶと良いでしょう。風景の画像は、まさに読者に好印象を与える典型的な例です。画像選定で悩んだら、これらのテクニックの活用も検討してください。

ただ、注意点としてクライアントからの要望や指示を優先することは忘れないようにしてください。

また、少し応用的な内容で、アイキャッチ画像に文字を入れると記事の趣旨がより伝わりやすくなります。ライター初心者であるならば、ここまでの作業を行うケースは少ないかもしれませんが、選定した画像に文字を入れるなどの加工も効果的であることを頭の片隅に入れておくと良いでしょう。

アイキャッチ画像を選ぶときに知っておきたい「OGP」とは

アイキャッチ画像の基本を押さえ、選定を行う際に知っておくべきポイントのもうひとつが「OGP」です。OGPは”Open Graph Protocol”の略語で、TwitterやFacebookなどのSNS、LINEといったメッセージサービスにおいて記事のリンクが共有された際、その記事のタイトルや概要、および画像を簡易的に表示させる仕組みです。

SNS時代と呼ばれる今、SNSでリンクがシェアされる機会が増えています。そのため、OGPで表示される画像やタイトルがユーザーの興味を引くうえで重要になります。

アイキャッチとサムネイルの違いとは

OGPの理解を深めるには、アイキャッチとサムネイルの違いを理解するのが効果的です。簡単にいえば、サムネイル画像はアイキャッチ画像の縮小版にあたります。

アイキャッチはページ内で目立たせる画像であるため、ある程度大きなサイズになります。一方、サムネイル画像は記事一覧ページやOGPなどで表示される画像で、サイズとしては小さくなります。よって、アイキャッチ画像を選ぶ際は、サムネイルとして小さいサイズでWebページに表示されても目立つような画像を選定すると良いでしょう。

縦横比については、アイキャッチが基本的に横長であるのに対して、サムネイルとして表示される際は縦横比4:3あるいは正方形で表示されるケースもあります。よって、この点も踏まえてアイキャッチ画像を選定し、文字などを入れる際はサムネイルになっても見切れないように注意が必要です。

Webの記事を執筆するときは、文章の良し悪しはもちろんユーザーの目を引く適切なアイキャッチ画像を選ぶことが重要です。アイキャッチ画像はアクセス数や離脱率に影響します。

アイキャッチ画像を選ぶときは、クライアントの要望を優先し、なおかつ読者の興味を引き、記事の内容に即した画像を選定するようにしましょう。迷ったときは「3Bの法則」を意識するのがおすすめです。そのうえで、SNSでシェアされるケースも踏まえ、縦横比やサイズにも注意してください。

あわせて参考にしてください。

アイキャッチ画像とは?意味と重要性を解説

かくたまブログは、サイトエンジン株式会社が運営するWebライター応援メディアです。

オウンドメディア や自社サイトの運用に悩むディレクション担当者やライターの悩みを減らすための情報をお届けしています。

調べる際に除外したい言葉があるときは、「-除外したい言葉」と入力すると、その言葉を除いて検索できます。たとえば、壁紙の張替えに関する検索結果からDIYについての情報は除外したい、という場合には「(スペース)-diy」と入力します。すると、diy以外の壁紙のリフォームに関する情報が出てくるでしょう。

調べる際に除外したい言葉があるときは、「-除外したい言葉」と入力すると、その言葉を除いて検索できます。たとえば、壁紙の張替えに関する検索結果からDIYについての情報は除外したい、という場合には「(スペース)-diy」と入力します。すると、diy以外の壁紙のリフォームに関する情報が出てくるでしょう。